В этой игре совпадений угадывается родство душ – неясное, но более глубокое и сильное, чем внешние расхождения, – и родство это порождает дружбу.

Страшился ли Мане подобного братства, которое, неожиданно возникнув, не могло не затронуть самой глубины существа этих двух людей? Повадки священнослужителя, вид жреца – жреца дьявольского, священнослужителя черной мессы – Бодлер являет собой личность скандальную. Как далеко оказался Мане от Кутюра, от академических чинных почестей! Вместо фимиама – проклятия и яд, вместо пристойной торжественности – судебный процесс. Процесс против «Цветов зла», равно как и процесс, имевший место шесть-семь месяцев тому назад, против автора «Мадам Бовари» означал разрыв Литературы с большой буквы с моралью банальной и обывательской. Какой пример подал строптивцу Мане Шарль Бодлер! Так возникает проклятое искусство, так появляются творцы, которых власти и толпа предают анафеме. Дружба Мане и Бодлера, возникшая в силу потаенных импульсов, исполнена грядущих знамений. Но что дано предвидеть Мане? Он бездумен и слеп, он не относится к тем, кому ведомы тайны предзнаменований.

Художник и поэт сближаются, их отношения приобретают более тесный характер. Вместе завтракают у Павара или на улице Бреда [60]в «литературном ресторанчике» Диношо. Мане зачастую платит по счету, одалживает Бодлеру деньги. Ибо поэт-денди более чем некредитоспособен. Его долг у Диношо очень значителен.

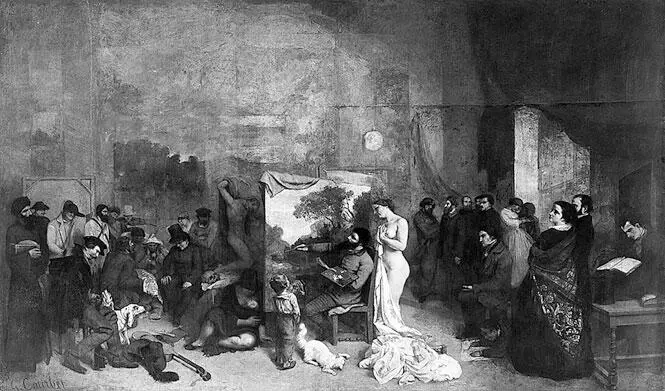

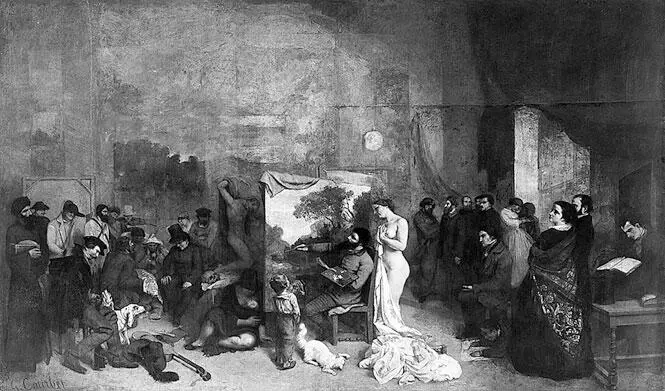

«Этот человек будет живописцем, тем настоящим живописцем, – утверждает Бодлер, – который сумеет ухватить в современной жизни эпическую сторону; он заставит нас увидеть и понять, как мы велики и поэтичны в своих галстуках и лакированных ботинках» [61]. Идея «современности», о которой непрестанно говорит Бодлер, совпадает с аналогичной идеей Мане, более или менее художником осознанной. Но Бодлер, хотя он и фигурирует среди персонажей картины Гюстава Курбе «Мастерская», отнюдь не может причислить себя к реалистам. Равно как и Мане. Сочетающий «повышенно-нервную чувствительность и загадочную холодность» [62], он представляет собой реалиста лишь в той мере, в какой творец хочет овладеть реальным, чтобы затем превратить его в поэзию, сделать частью вечности. Бесстрастный лиризм Бодлера, воплощенный в гимне недвижной красоте, вполне мог быть созвучен живописи художника:

Я – камень и мечта; и я прекрасна, люди!

……………..

Как лебедь, белая – и с сердцем изо льда…

……………..

Претит движенье мне перестроеньем линий,

Гляди: я не смеюсь, не плачу – никогда [63].

Именно в то время, когда возникла дружба с Бодлером, Мане писал этюды с Александра – мальчик-подручный по мастерской часто ему позировал.

Мане чрезвычайно любит подростка, ему привлекательна эта «живая шаловливая физиономия», принимающая порой грустное, меланхолическое выражение. После того как художник изучил приятные черты Александра в живописных набросках, рисунках и лависах, он резюмирует свои наблюдения в картине «Мальчик с вишнями»: здесь преломились самые разные влияния, начиная с голландских мастеров и Шардена и кончая даже Мурильо – он, кстати, Мане совсем не нравится. Ведь Бодлер, как, впрочем, и Мане, тоже без ума от испанцев; поэту очень хочется, чтобы художник как можно больше почерпнул из их произведений.

Густав Курбе. Мастерская художника.

Мане все еще одолевают сомнения, он мечется, пытаясь обрести себя. Воображение ему почти не свойственно, а так называемое вдохновение его никогда не посещает, он не в состоянии предугадать, какую картину напишет, на каком сюжете остановится, – хватаясь за один, затем тут же начинает новый. Если что-то по-настоящему его и волнует, то это проблемы фактуры, техники. Все эти традиционные полутона набили оскомину. «Мне претит все бесполезное, – говорит он Прусту, – но этого мало – надо увидеть то, что полезно».

Однажды Кутюр – он при случае не прочь узнать мнение Мане – показывает ему только что написанный портрет оперной певицы мадемуазель Пуансо. Мане хвалит работу, но тем не менее находит ее колорит «тяжеловатым, слишком засоренным полутонами». Кутюр, настроенный в тот момент миролюбиво, не воспринимает критику всерьез. «Ага! Наконец-то вы поняли. Вы отказываетесь видеть последовательность промежуточных тонов». Ну конечно, признается Мане, свет представляется «таким единым, что одного тона достаточно для его передачи, – поясняет он, – и хоть это может показаться резким, желательнее делать внезапный переход от света к тени, а не нагромождать оттенки, которых глаз не воспринимает и которые, помимо всего прочего, ослабляют не только силу света, но и окраску теней, подлежащую выявлению. Ибо, – уточняет он, – окраска теней имеет массу оттенков, она вовсе не однообразна».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу