Со временем роль женских аллегорий в парадных постановках становилась все более декоративной, как, например, в майском празднестве 1922 года в Екатерининском зале дворца Урицкого: здесь торжественные сцены освящения знамени и церемониала похорон красноармейца сопровождал «хор девушек с молодой зеленью в руках» 22. Такие женские «метафорические группы», разнообразные «победы» или «свободы» в шествиях и инсценировках «триумфов революции» все чаще противопоставлялись другим массовым группам: буффонным маскам врагов (стран Антанты) или контрреволюционным элементам – «капиталу», «министру», «генералу». Ближе к середине 1920-х назидательная роль аллегорических групп еще сохранялась, но протагонисты совершенно сменились. Девы были забыты, и аллегориями назывались уже исключительно карнавальные «политсатирические композиции», сформированные из мужских отрицательных образов – поверженных капиталистов и буржуев.

Замещая реальную революционерку метафорой-аллегорией, большевики устраняли память о русском женском движении, однако столкнулись с другим подводным камнем: «победы» и «свободы» могли претендовать на место богини Разума времен Французской революции или олицетворять новый якобинский культ Верховного Существа. На этом месте должна была появиться другая фигура. Думаю, точка в отношении партии к неоклассическим аллегориям была поставлена сразу после смерти Ленина, в ходе известной полемики на тему демонтажа фигуры «Гения мира» на вершине Александровской колонны. В протоколах заседаний специально собранной комиссии можно увидеть самое начало дискуссии о гендерных кодах главных репрезентаций советской власти. Так, архитектор Лев Ильин, директор Музея города и председатель Совета общества «Старый Петербург», пытаясь спасти работу Монферрана, выстроил целую теорию о том, что колонна сможет остаться цельным произведением искусства, только если скульптор изобразит Ленина в римской тоге – а между тем в стране, где «у власти стоит рабочий класс, являющийся носителем истинной культуры <���…>, облечь в формы античной эпохи великого вождя-реалиста, жившего в эпоху реализма, будет ложью» 23. Памятник остался на месте 24, но проекты по разработке образа вождя в тоге или красноармейца в ампирных одеждах обсуждались на протяжении всей весны и лета 1925 года 25.

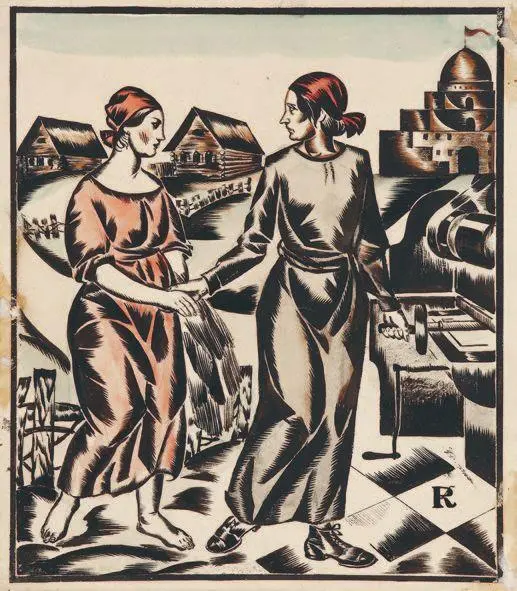

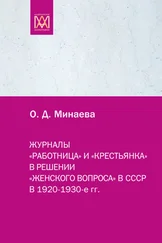

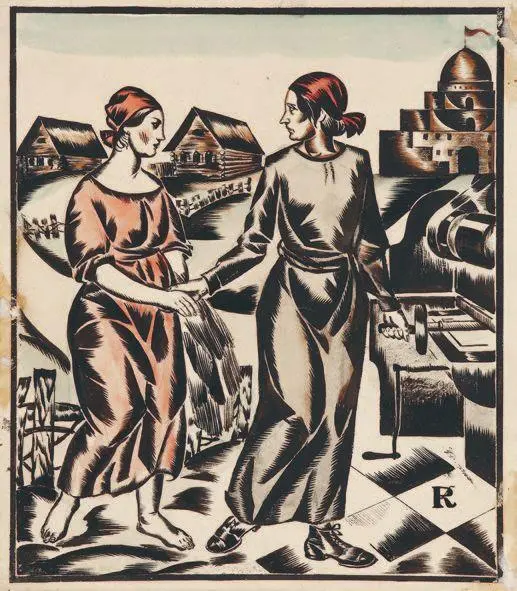

Женская версия сюжета «смычки». Рудаков К. Рисунок для журнала «Работница и крестьянка», 1923. Собрание Р. Бабичева

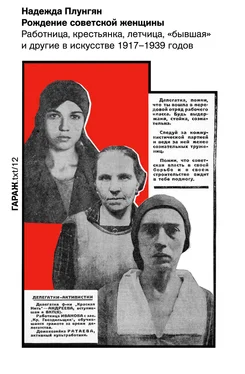

В отличие от дев Победы, образ Ленина предполагалось наделить не только портретными чертами, но и современным эпохе мужским гендером, избегая как стилизаций, так и излишнего экспонирования тела. Однако символизм не был вполне побежден реализмом . Заметная часть проектов мемориала вождю для конкурса 1924 года, как и многие воплощенные версии первой волны скульптурной ленинианы 26, имели вид фигуры, облаченной в пиджак и брюки, но помещенной на вершину аллегорической композиции. Это закрепляло сложившиеся в Гражданскую войну представления о взаимосвязи гендерной и классовой иерархии советского общества. На вершине сословной пирамиды стояли образы военизированного труда, воплощенные в союзе рабочего и красноармейца, чуть ниже помещалась другая пара – соединенные в сюжете «смычки города с деревней» рабочий и крестьянин. Низший этаж социальной лестницы занимали образы женщин, как деревенских, так и городских: они персонифицировали «темноту», «отсталость», «аполитичность», которые в риторике самого Ленина были постоянным эпитетом для «женских масс» – слабого звена в «строящемся социалистическом обществе» 27.

Похожая эволюция женских образов заметна и в первых примерах советского плаката. Хотя еще в 1925 году Вячеслав Полонский называл женскую тему одной из ведущих 28, ее репрезентации оставались консервативными. Как и в профсоюзных знаменах, образ «России в цепях» и, шире, России как обессиленной, страдающей жертвы войны и голода использовался по обе стороны фронта с поправкой на выраженный национализм белой агитации («В жертву Интернационала», 1919; «Добровольческая армия, подобно витязю, освобождает Россию от большевиков», 1919; «Так хозяйничают большевики в казачьих станицах», 1918).

Алякринский П. Раненый красноармеец найдет себе мать и сестру в каждой трудящейся женщине. 1920. ГМПИР

Читать дальше