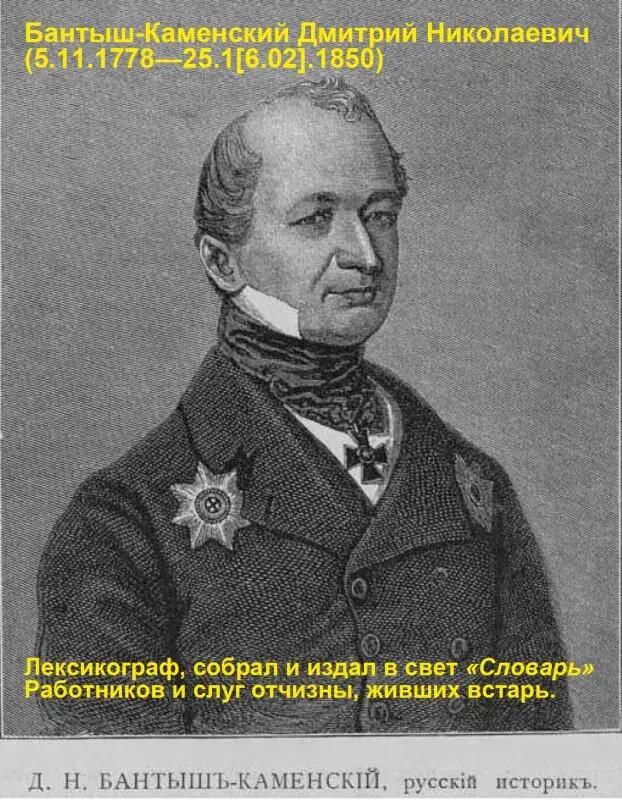

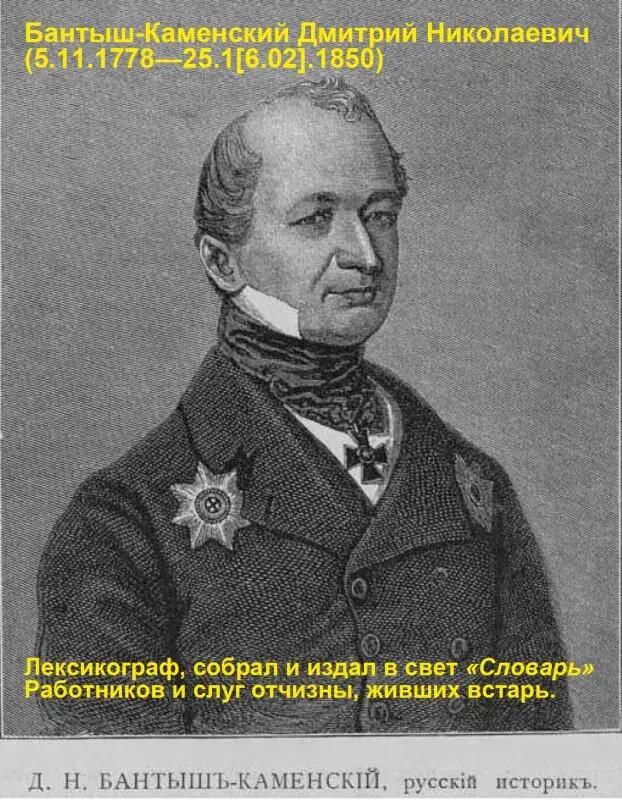

Дмитрий Николаевич был потомственный архивариус. Его отец – Николай Николаевич – был надворным советником Московского архива Коллегии иностранных дел, а затем ставший его управляющим. Систематизируя архив, им были собраны значительные материалы по истории России. Это наследие перешло в руки сына после смерти отца. Дмитрий Николаевич, как и его отец, так же имел тягу к работе с архивами. Собранные материалы он представил в виде Словаря достопамятных людей русской земли, Истории Малой России и других исторических литературных материалов, подкреплённых архивными данными, на ознакомление читателям. Конечно цензура, лишила читателя некоторых страниц трудов Дмитрия Николаевич. И это в первую очередь письма с признанием в любви Мазепы к Мотре Кочубей, размещённые автором в приложении к «Истории Малой России». Любовь старика к своей крестнице, выросшей, зрелой, красивой молодой женщине. Но эти вырезанные страницы, не знаю, как и в каком виде, попали в руки А.С. Пушкину, которые своим содержанием легли строками в его поэме «Полтава».

А биография А.С. Пушкина, описанная Дмитрием Николаевичем в его «Словаре достопамятных людей русской земли» заставила цензора А.Крылов обратиться через Санкт Петербургский Цензурный Комитет даже к министру императорского двора Адлербергу ( он есть в моём словаре). Вопрос о соизволении в разрешении печати заключался в следующей строке: «В полночь доктор Арендт возвратился со следующею собственноручною запискою государя императора к Пушкину». Поясню. Действия происходят после дуэли Пушкина с Дантесом. Смертельного раненого поэта доставили домой. Личный врач Арендт первый осмотрел рану. После осмотра раны, и принятия неотложных мер, он, убывая домой, была уже ночь, уведомил Пушкина, что он согласно инструкции должен доложить о произошедшем Государя. Прибыв в Зимний дворец, ему сообщили, что император на выезде. Доктор поехал домой. Чуть позже фельдъегерь доставил доктору записку от Государя с просьбой (в данной ситуации надо полагать, требованием) немедленно зачитать её Пушкину и вернуть записку императору. Арендт выезжает тот час к Пушкину и зачитывает текст записки: «Если Бог не велит нам более увидеться, посылаю тебе мое прощенье, и вместе мой совет: исполнить долг христианский. О жене и детях не беспокойся, я их беру на свое попечение». Министр императорского двора дал добро, чтобы оставили как у автора. Вот были времена, не то, что нынешнее время. А может всё сложнее и завуалированней?

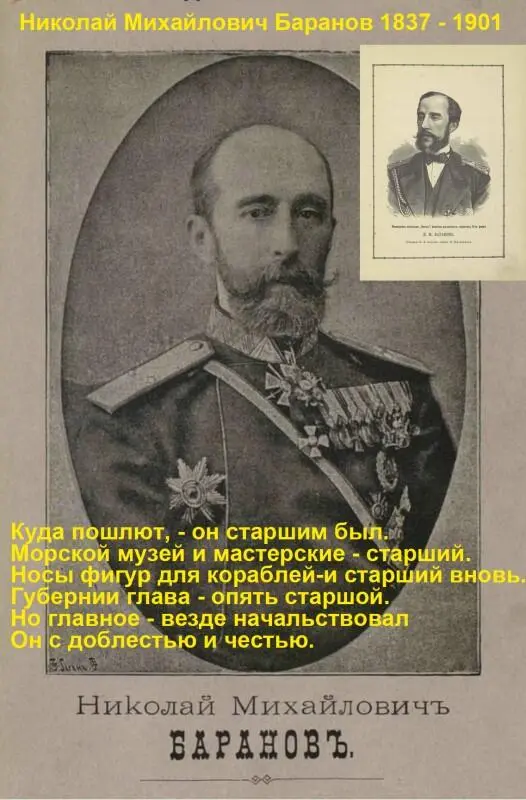

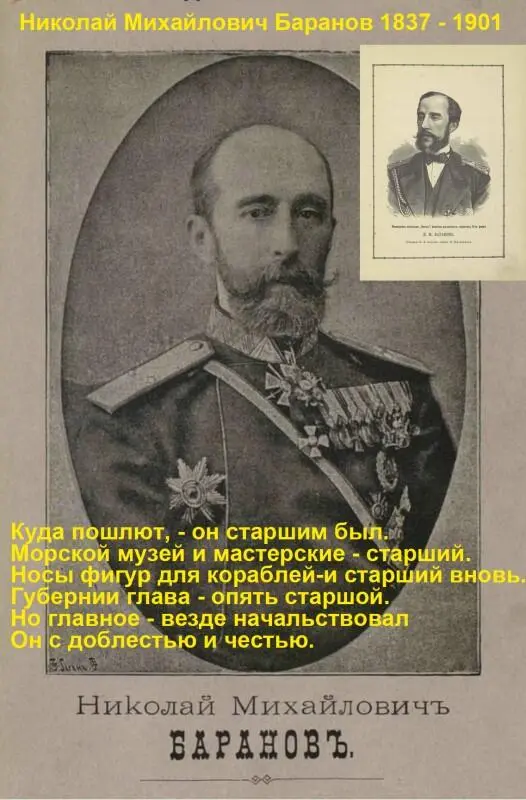

Морской музей в Петербурге изначально назывался Модель-камерой был организован Великим Петров и размещался на территории Адмиралтейства. В Модель-камере размещали половинчатую по размеру модель видных кораблей. Но во времена императора Николая I интерес к изготовлению копий утих. В 1867 году, после Крымской войны, началось второе рождение Морского музея. Место ему определено было тоже новое – третий этаж того же Адмиралтейства – более вместительное, чем ранее на втором этаже. Именно Н.М. Баранов в течение десяти лет управлял делами музея. Он, будучи лейтенантом морской службы, вёл работу по сбору коллекций и материалов с огромной энергией, много работал в архивах, разыскал в забытых складах многие уникальные экспонаты, убедил сотни морских офицеров и адмиралов передать в музей семейные реликвии, а также подготовил и издал первый каталог музея. Умудрился даже, изучая конструкции зарубежных винтовок, хранящихся на складах музея, изобрести винтовку. Она была принята на вооружение флота до русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Именно во время этой войны он оставляет работу в музее и получает в своё командование пароход коммерческого флота «Веста», вооружённого необходимыми средствами для ведения боевых действий, в первую очередь на морских коммуникациях противника. В историю этой войны вписан бой «Весты» с турецким броненосцем, поразивший всю Европу своим неожиданным исходом сражения. Снаряд из одиннадцати дюймового орудия, которыми были снабжены все турецкие броненосцы (надо отметить, что в акватории Чёрного моря у Российского государства вообще не было своих броненосцев в то время) мог насквозь пробить пароход «Веста». Экипаж насчитывал 150 человек. Оба судна неслись навстречу друг другу. В одну сторону летели снаряды в 128 пудов, им навстречу – 12 пудов. Англичане на турецком броненосце, осуществляли общее командование, даже не скрывая по форме одежды свою принадлежность к английскому флоту. Корабли сблизились на расстояние ружейного выстрела. Сам Баранов, находясь на командирской рубке и славившийся сам прекрасным стрелком, поднял ружьё убитого рядом матроса и стрелял в сторону турецко-английского врага. Для истины надо отметить, что «Веста» пролетела мимо броненосца и теперь была преследуема им. Снаряды противника сметают одну часть парохода за другой. Убитых командиров замещают их заместители, поверженных заместителей – обычные моряки. И вот, долгожданный выстрел, разнёсший в щепы башенную броненосца. У неприятеля началась жуткая суматоха. Выстрелов со стороны противника больше не последовало. По палубе броненосца повалил густой пар, явно русское ядро разорвалось в машинном отделении. С палубы, порубленной вражескими снарядами, загремело многократное «Ура». А в след ещё вестовские снаряды, и ещё, и ещё. Броненосец стал заметно отставать. На рейде Баранов заметил дым приближающихся кораблей. После пятичасового боя капитан принял решение возвратиться в Севастополь. Капитан-лейтенант Н.М.Баранов получил сразу три награды – военный орден Георгия 4-ой степени, назначен флигель-адъютантом и произведён в очередное воинское звание. И это вчерашний начальник Морского музея.

Читать дальше