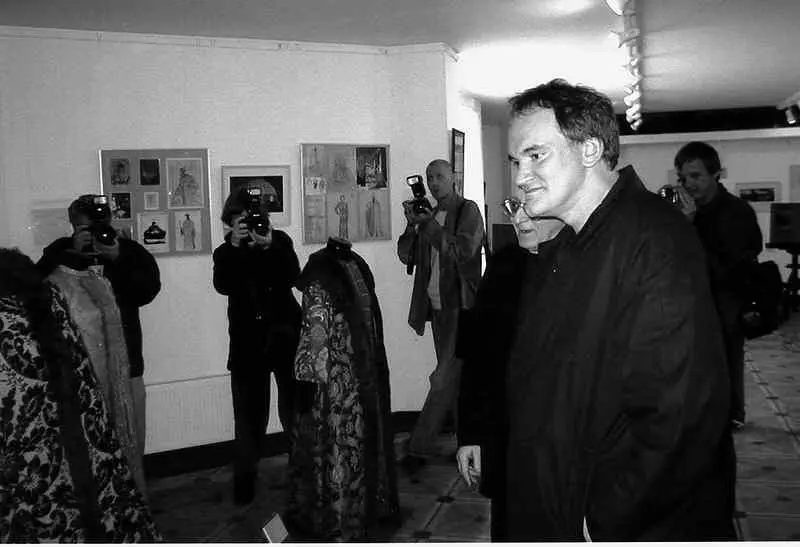

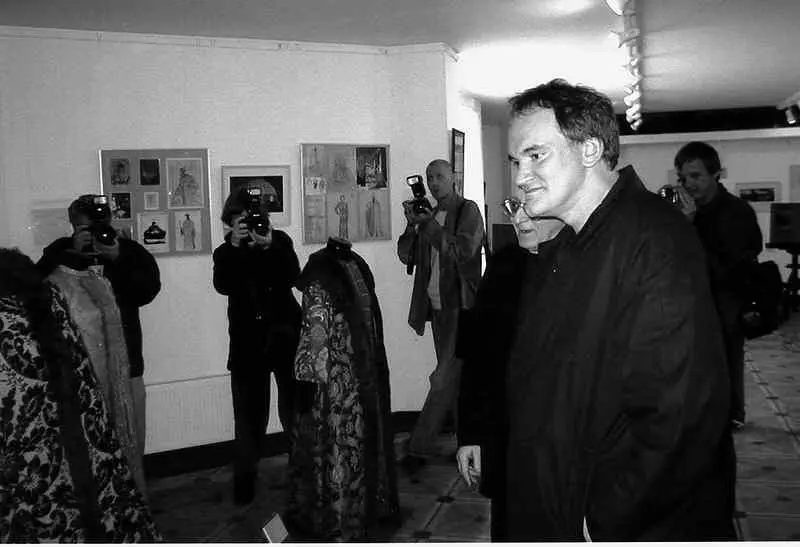

Квентин Тарантино на фондовой выставке Музея кино у костюмов к фильму «Иван Грозный»

Что такое музей? Это – не только хранилище документов и памятников искусства. Это, прежде всего, навигатор в мире культуры. Образно говоря, посетителю в музее дают карту и сообщают: «Вот – Леонардо и Рембрандт, вот – Ван Гог, а тут – Серов. А теперь решай сам, приближаются ли постоянно появляющиеся новые полотна к этим эталонам и что из них – новое явление в искусстве, которое впоследствии тоже станет эталоном?» Я много раз говорил, но не побоюсь повторить, что музей – это некая палата мер и весов. Согласитесь, нам нужно знать, что такое килограмм, что такое секунда, что такое километр. Иначе мы будем потеряны в этом мире. Вот и Музей кино выполнял свою функцию воспитания личности, а также служил палатой эстетических мер и весов в бескрайнем море «аудиовизиона».

Но порой музей играет не только воспитательно-просветительскую роль, но и дает возможность совершить важнейшие личные открытия. Однажды мы показали посетителям фильм «Застава Ильича». После сеанса ко мне подошла молодая женщина и сказала: «Как же я благодарна вам за этот фильм. Теперь я стала лучше понимать свою маму». Для меня это высший комплимент работе музея! Если человек стал лучше понимать свою маму, значит, существование музея оправданно. Этой зрительнице совсем не обязательно разбираться в нюансах режиссуры Марлена Хуциева или операторского искусства Маргариты Пилихиной. Главное, что мама стала для нее частью той реальности, которую она увидела и поняла. А что может быть важнее?

Музей как Гарант постоянства

Может ли музей выжить в эпоху насыщенного спецэффектами кинематографа, цифрового телевидения, компьютерных технологий? Конечно! Когда у нас в Третьяковской галерее сделали первую выставку работ Казимира Малевича, я пригласил на нее моих друзей-технарей, не имеющих прямого отношения к искусству, но искренне желавших понять, за что так ценят в мире этого «абстракциониста». Ведя их по экспозиции и комментируя полотна в меру своих сил и знаний, я вдруг обнаружил, что вокруг становится все больше и больше людей – им тоже хотелось услышать нашу беседу. Известно ведь, что у неподготовленного посетителя первая реакция на творчество Малевича приблизительно такая: «Ну, нарисовал квадрат. И что тут такого особенного? Я тоже так могу». Но люди начинают совсем иначе смотреть на так называемое беспредметное искусство, когда говоришь им, что Малевич учился у иконописцев, в частности у Андрея Рублева, у которого на «Троице» в центре на белом поле почему-то изображен двойной прямоугольник… Оказывается, так геометрически представлено известное еще древним грекам «золотое сечение», связанное и с категориями прекрасного, и с иррациональностью мира. Рублев на этой величайшей иконе изобразил не только ветхозаветное предание о трех ангелах, посетивших дом Авраама, но и новозаветную метафизику единства трех ипостасей Бога. И изобразил не только фигуративно – в безмолвной беседе Троицы о самопожертвовании Христа, но и абстрактно – с помощью геометрической системы кругов и сфер, распространяющихся от Жертвенной Чаши на все мироздание. Если встать перед подлинной иконой в правильной точке, – вдруг окажешься в сфере, выходящей, благодаря обратной перспективе, из иконы в пространство перед ней. Происходит как бы аналог таинства причастия! Этого чуда невозможно достичь ни на каких репродукциях. Аналогичный эффект испытываешь, скажем, в Толедо перед картиной Эль Греко «Похороны графа Оргаса»: стоя перед ней у барьерчика, который поставил, возможно, сам художник, ты вдруг видишь похороны графа на земле сверху, его душу перед Богородицей снизу, а прямо перед собой – безграничный Космос вне перспективы…

В музее возможна и визуальная, и вербальная коммуникация с подлинником, которой лишены другие виды и объекты просветительской деятельности. Ни кино, ни интернет никогда не заменят оригинала! Но в то же время музей не должен отставать от времени, он обязан привлекать все новые и новые средства и формы экспонирования и общения.

Когда в 1968 году я впервые приехал в Берлин по приглашению Академии искусств ГДР, ее президент, режиссер Конрад Вольф, предложил поехать в Веймар, Дрезден и Лейпциг. В Веймаре я первым делом пошел, конечно, в «Дом Гете». Мне сказали, что сначала надо зайти в конюшню… Я удивился, но так и поступил. Оказалось, что из конюшни сделали кинозал, в котором показывали небольшой вступительный фильм. В нем рассказывалось, кто такой Гете, какие у него были пристрастия, что он сделал для немецкой культуры, что означал для него этот дом, какие у него были отношения с герцогом… В течение пятнадцати – двадцати минут меня настроили на определенный лад, ввели в жизнь Гете, познакомили с его характером, а вещи из того дома, которые мне предстояло увидеть, показали в контексте его биографии и творчества. После такой увертюры я совершенно другими глазами осмотрел и парадную анфиладу в мемориальном доме, и маленькую комнатку, где поэт работал за своей конторкой. Сегодня техника позволяет даже в мемориальную экспозицию тактично – через трансляцию на смартфон посетителя – вводить небольшие «экспофильмы», раскрывающие смысл и значение экспонатов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу