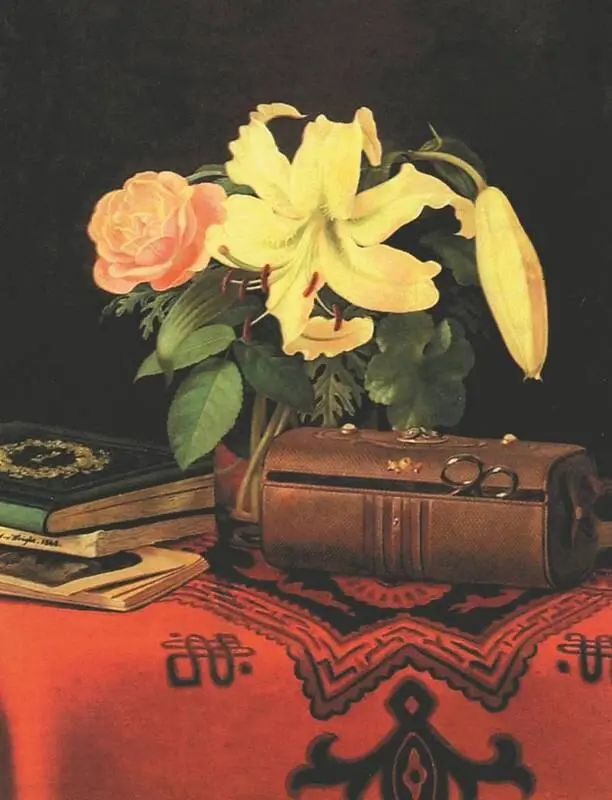

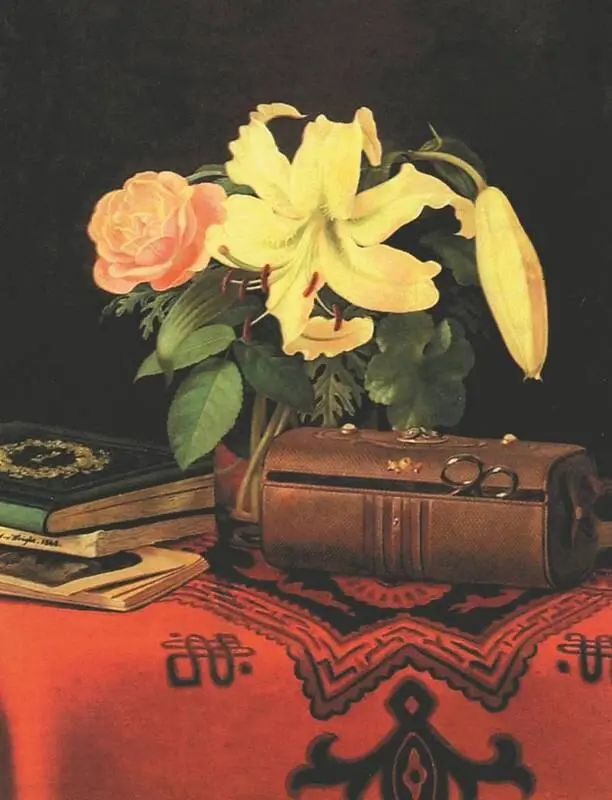

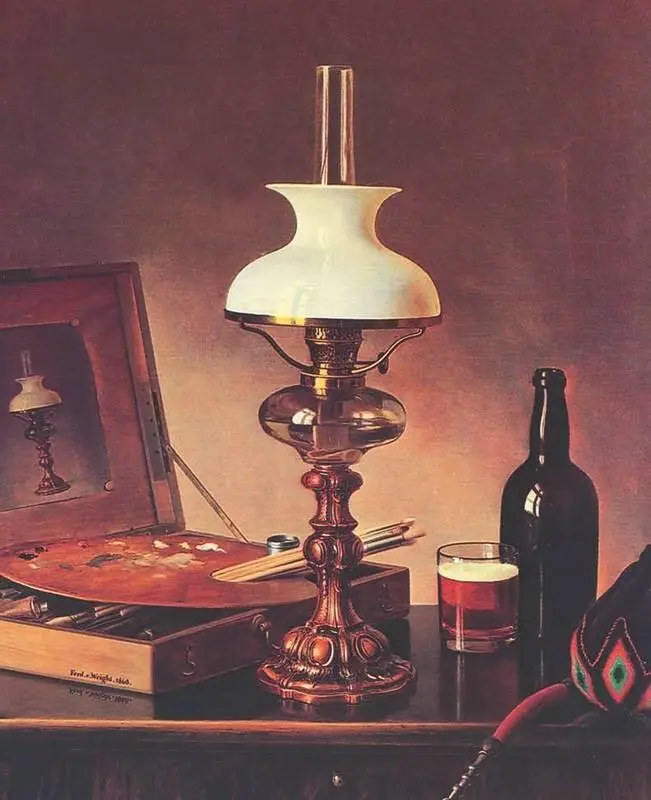

Ф. фон Вригт. «Натюрморт на швейном столике», 1868, Художественный музей Атенеум, Хельсинки

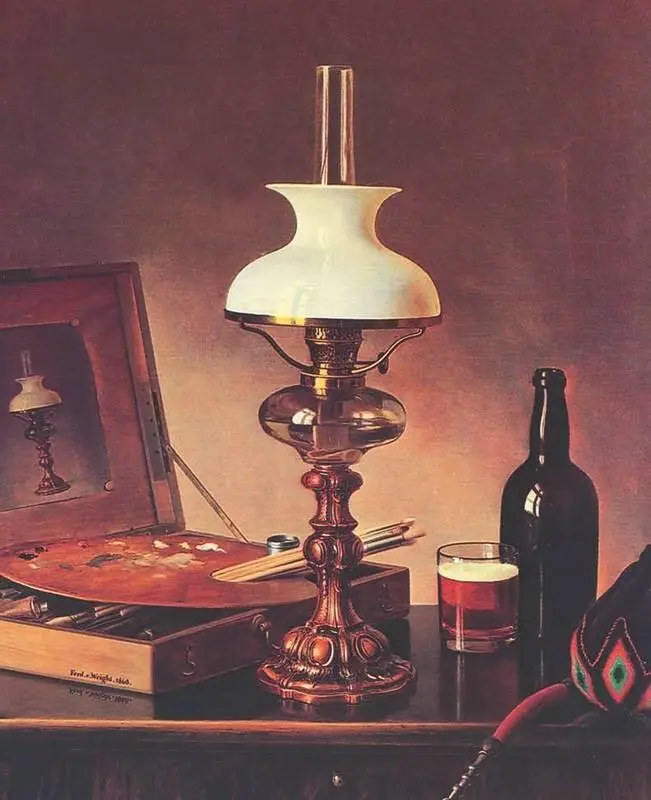

Ф. фон Вригт. «Натюрморт в ателье», 1868, Художественный музей Атенеум, Хельсинки

Натюрморты занимали важное место и в живописи символиста Одилона Редона, фовиста Анри Матисса, кубистов Хуана Гриса, Жоржа Брака, Пабло Пикассо, приверженца метафизического искусства Джорджо Моранди. Мир вещей, искаженный и неожиданный, предстает на картинах сюрреалиста Сальвадора Дали.

В русском искусстве появление натюрморта связано с иконописью. Разнообразные предметы входили в общую композицию, а иногда становились самостоятельной картиной. Например, на обороте иконы Владимирской богоматери (XII век), хранящейся в Третьяковской галерее, можно увидеть своеобразный «натюрморт», составленный из культовых вещей, — «Престол и орудия страстей», выполненный неизвестным художником круга Андрея Рублева в начале XV столетия. Но в полном смысле назвать подобные изображения натюрмортом нельзя, так как предметы, представленные на этих картинах, не имели самостоятельного значения и играли роль религиозных символов. В иконах, фресках, миниатюрах XVII века ощущается более значительный интерес художников к предметам. Мастера тщательно выписывают форму вещей и их особенности. Тем не менее введение в композицию каких-то элементов натюрморта по-прежнему определяется лишь сюжетом. Автор стремится показать зрителю ту обстановку, в которой происходят события. В Предтеченской церкви Ярославля находится фреска «Пир Ирода», на которой можно увидеть огромный стол, заставленный тарелками, кубками, столовыми приборами и разнообразной снедью. Этот натюрморт написан еще очень неумело, мастер не соблюдает законов перспективы, многие предметы лишены объемности.

С гораздо большим мастерством представил предметную группу художник Симон Ушаков, автор иконы «Троица ветхозаветная» (XVII век). Иконописец стремится с точностью воспроизвести материал, из которого сделаны блюда, кубки, кувшины, показать узоры, покрывающие посуду. Даже аккуратные складки на скатерти переданы Ушаковым тщательно, любовно. Но в то же время принципы иконописной системы (декоративность, плоскостная абстрактность, обилие золотых тонов) не позволяют мастеру до конца следовать натуре.

С. Ушаков. «Троица ветхозаветная», 1671, Русский музей, Санкт-Петербург

Появлению натюрморта как самостоятельного жанра в русском искусстве во многом способствовало развитие портретной живописи на рубеже XVII–XVIII веков. От европейских художников, работавших в Оружейной палате, русские портретисты научились писать с натуры, или, как они говорили, «с живства».

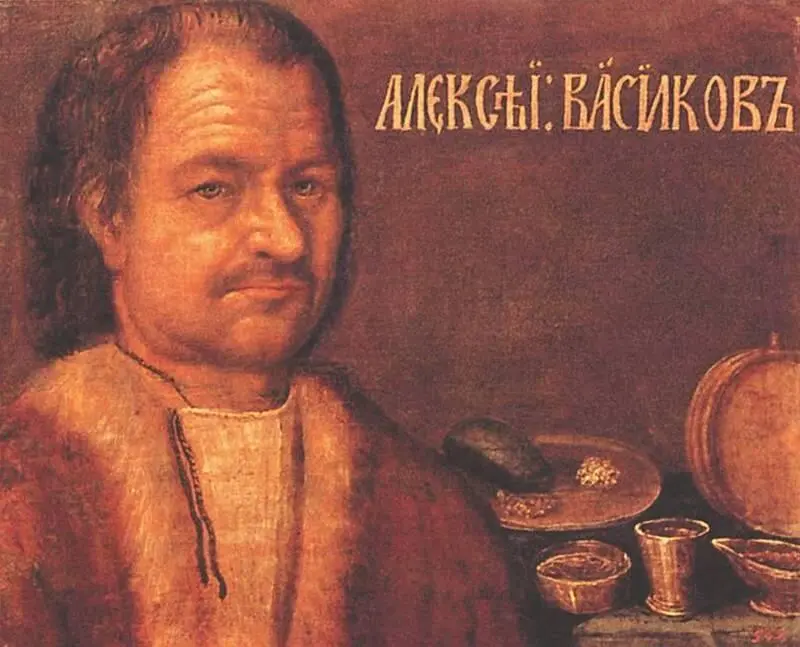

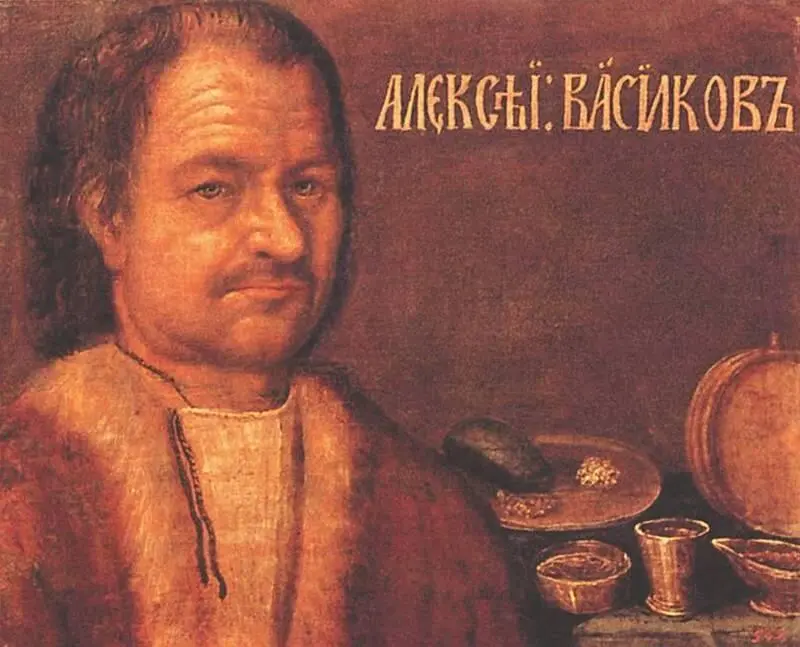

В этом смысле интересен созданный неизвестным художником «Портрет Васикова», выполненный в традициях парсуны. Мастер специально отодвинул фигуру модели к краю полотна, чтобы зрителю были хорошо видны предметы, разложенные на столе. Скорее всего, живописец намеренно выбрал такую композицию, ведь, если приглядеться к натюрморту повнимательнее, можно заметить: художник показал вещи, которые характеризуют человека, страдающего пристрастием к алкоголю. На полотне — бочонок с вином, стопки, тарелка с соленым огурцом. Одни исследователи высказывают предположение, что на портрете изображен подьячий Алексей Васильков, известный своим пьянством, другие считают, что это один из членов «всешутейшего собора» и предметы на столе — атрибуты одного из веселых ритуалов, придуманных Петром I.

Неизвестный художник. «Портрет Васикова», начало XVIII века, Русский музей, Санкт-Петербург

Вещи, представленные на портретах XVIII века, помогали авторам характеризовать модели. Известна история о том, как Петр I послал дворянина И. М. Головина в Венецию обучаться кораблестроительному делу. Вернувшись, Головин честно признался царю, что из-за своей лени научился за границей «играть на басу», а больше ничего не узнал. Петр приказал всем называть нерадивого ученика Князем Баса и повелел написать его портрет, на котором Головин был изображен в окружении различных музыкальных инструментов. Математические и другие приборы точных наук художник показал сваленными в отдалении как ненужные человеку, главное призвание которого — «играть на басу». Современники рассказывали, что Петр остался очень доволен выполненным по его заказу портретом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу