В поддержку этого мнения выступила партия иконоборцев, которые попытались вообще запретить художникам создавать изображения Бога, ангелов и святых в человеческом облике. В VIII столетии эта партия одержала верх: в Византии и ее провинциях официально были запрещены иконы и прочие изображения божественных существ.

Период иконоборчества продолжался более ста лет. На протяжении этого времени живопись развивалась по новому направлению — светскому. Подобные произведения не сохранились, но некоторые из них были описаны в литературных источниках.

Художники изображали всевозможные орнаменты, пейзажи, птиц, животных. Некоторые росписи повествовали о различных светских увеселительных мероприятиях: театральных представлениях, бегах на ипподроме и т. д. Однако против них резко возражали сторонники иконопочитания. Они называли росписи на сюжеты из повседневной жизни «сатанинскими сценами».

В IX веке иконопочитание в Византии было восстановлено. Вскоре после этого были уничтожены все светские картины и закрашены все без исключения росписи. Снова начали создаваться монументальные композиции на религиозные сюжеты и иконы. Тогда же было окончательно определено, что можно, а что нельзя изображать на иконах и фресковых росписях. Были выработаны определенные схемы написания того или иного святого — каноны.

Каноном предписывалось, какие композиции и сюжеты из Священного Писания можно изображать, а какие — нет. Кроме того, он регламентировал пропорции фигур, общий тип и общее выражение лица, тип внешности различных святых и их позы.

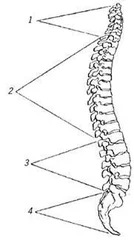

Придерживаясь канонов, художники сознательно нарушали пропорции человеческого тела, известные еще античным мастерам. Фигуры святых изображались более тонкими, плечи становились уже, пальцы рук и ног — длиннее. На большинстве икон все тело, за исключением рук, ног и лица, скрывалось складками просторного одеяния, как правило плаща и туники.

Цвет одеяния также был строго регламентирован. Например, платье Богоматери писали синей краской, а покрывало — вишневой, реже синей или лиловой. Рубашка Христа, наоборот, должна была быть вишневой, а плащ (гиматий) — синим.

Овал лица удлиняли, нос и рот писали маленькими, лоб — высоким. Глаза делали большими и придавали им миндалевидную форму. Взгляд святого должен был быть строгим и отрешенным, он как бы смотрел сквозь зрителя или мимо него.

Канон определял внешность каждого святого. Так, например, апостола Иоанна Златоуста следовало писать с русыми волосами и короткой бородой, а святого Василия — с длинной бородой, заостренной на конце, и темными волосами.

Художники не должны были показывать объем фигуры, так как изображаемые на иконах существа не имеют тел. Поэтому все фигуры святых, Богородицы и Христа на иконах являются двухмерными. Разумеется, плоские духовные фигуры не должны были находиться в окружении земного пейзажа или интерьера. Поэтому их писали на красочном фоне, пустое пространство которого дополнялось надписями. Фон мог быть золотым, что символизировало святость, белым (символ чистоты), зеленым (юность и бодрость), красным (символ императорского сана или крови и мученичества).

Линейная перспектива, известная еще в античности, не применялась. Вместо нее византийские мастера использовали обратную перспективу. На иконах показывались не предметы, а, так сказать, образы предметов во всей своей полноте, как их видит Создатель. Так, например, при изображении стола художник должен был нарисовать все четыре ножки, несмотря на то что две задние ножки могли быть и не видны.

Для создания иконы применялась специальная техника. На кипарисовую доску или холст наносили слой грунта из смеси гипса и мела (его называли левкас). Позднее слой грунта дополнительно стали покрывать слоем золота.

На левкасе намечались контуры рисунка. Затем художник наносил красочный слой (энкаустику или темперу), а поверх него — слой закрепителя: олифы или лака. Иногда икону дополняли окладом из золота, серебра с добавлением драгоценных камней и жемчуга. Реже оклад делали из дерева.

Византийские иконы, написанные по этим строгим канонам, уже ни у кого не вызывали упреков в идолопоклонстве и язычестве. Считалось, что эти каноны были взяты с первоисточников, или «первопроявленных», икон. Полагали, что они были написаны после духовного озарения, в результате которого художник видел явившегося ему святого.

Для людей, далеких от религии, существовало другое объяснение: подобные иконы были исполнены самыми талантливыми средневековыми иконописцами. Они оказались настолько удачными, что впоследствии их сделали образцами для подражания. И действительно, икона «Христос-Пантократор» монастыря Святой Екатерины на Афоне была написана еще в VI столетии, то есть задолго до введения канона. И все же все последующие иконы Христа-Пантократора являются копиями этого произведения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу