Духовная энергия России подсознательно ощущалась им, давая ему ту силу духа, которая наполнила собою величественный Монумент под названием «Формула весны». Он верил, что Россия придет к своему расцвету.

Великий Континент,созданный творческим гением Филонова, как никакие другие произведения живописи России, выразил самые глубокие контрасты и противоречивые свойства русского народа.

ОН СТАЛ ЗНАКОМ, СИМВОЛОМ БОЛЕЗНИ И СИЛЫ ДУХА РОССИИ.

Создание в 1928-29 годах «Формулы весны» стало кульминацией и завершением всего главного, что создал Филонов. Художник и дальше работал с утра до ночи, рано вставая с дощатого ложа в своей мастерской, завешенной его холстами, но истинный творческий огонь перестал гореть с прежней силой.

7 октября 1930 года Филонов получил из Русского музея письмо за подписью заместителя директора по политпросветительной работе К.Т. Ивасенко:

«Многоуважаемый Павел Николаевич. Государственный Русский музей настоящим извещает, что выставка Ваших картин музеем не может быть открыта, и просит Вас прийти для переговоров о свертывании выставки»

(ЦГАЛИ, ф. 2348, оп. 1, д. 41, л. 1)

9 января 1931 года «Красная газета» в статье Н. Богораза «Классовая сущность Филонова» назвала художника «помешанным врагом рабочего класса». За таким определением мог последовать расстрел. Можно лишь гадать, что спасло Филонова, – быть может, его революционное прошлое председателя исполнительного Военно-Революционного комитета Придунайского края и пролетарское происхождение.

Однако, не все сотрудники Русского музея разделяли мнение зам. директора музея по политпросветительной работе. В 1930-х годах заведующим отделом советского искусства был назначен передовой искусствовед Я.П. Пастернак. Ему удалось спасти от уничтожения работы Филонова, а другие сотрудники музея запрятали их на свой страх и риск в отдельную комнату, выдаваемую за хозяйственную кладовую, и повесили на двери замок – подальше от ока всевозможных комиссий.

Многие сотрудники Русского музея понимали ценность творчества Филонова.

Только в конце 1988 года, после прихода к власти М. Горбачева, директору Русского музея В.А. Гусеву наконец-то посчастливилось устранить историческую несправедливость – картины Филонова были вынуты из запасника, и выставка работ великого Мастера (уже посмертная) в залах Русского музея открылась – при большом стечении народа и полном бойкоте ее официальным руководством Академии художеств СССР, Союза художников СССР, Союза художников РСФСР.

Уже в девяностых годах по инициативе руководителей Русского музея была установлена мемориальная доска на доме, в котором жил и творил Филонов. На этой доске запечатлен в пластике скульптурного барельефа, созданного замечательным скульптором А. Игнатьевым, образ одержимого, неистового Мастера.

ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ПРИБЛИЗИЛОСЬ.

УЖЕ СЛЫШНА ГУЛКАЯ ПОСТУПЬ ЕГО ШАГОВ.

КОНТИНЕНТ ТВОРЧЕСТВА ФИЛОНОВА

СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ. ОН

ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОЛОН ТАЙН.

ВЕЛИКИМ МОНУМЕНТОМ ПОДНЯЛСЯ ОН

НАД ПРОСТОРАМИ РОССИИ, А КОРНИ ЕГО

УШЛИ ГЛУБОКО В ЕЕ ЗЕМЛЮ.

19.09.99

С.-ПЕТЕРБУРГ

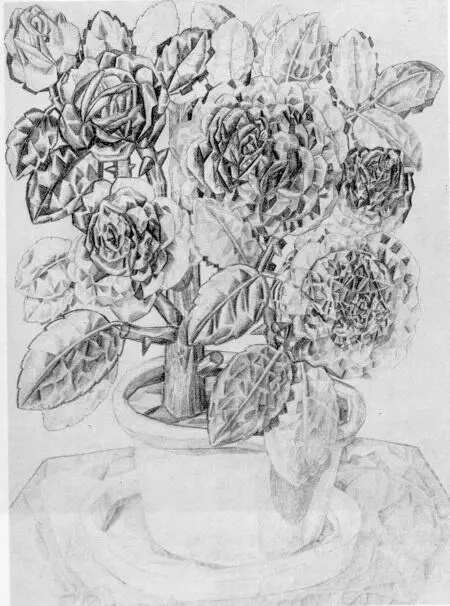

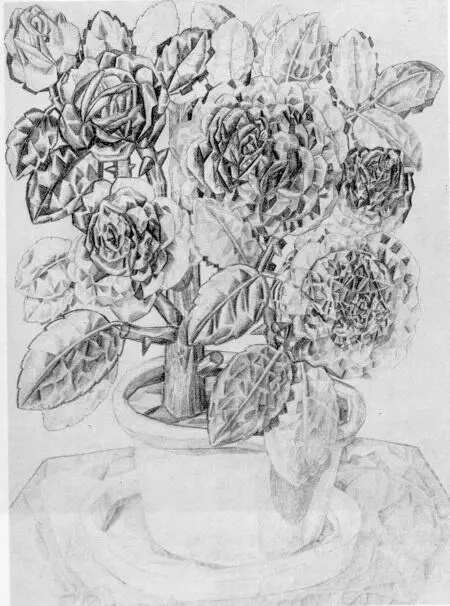

П. Филонов

Цветы. 1912-1913

О наличии у Маяковского в последний год его жизни мании преследования говорил в своем выступлении на вечере памяти поэта в Харьковской филармонии (как мне помнится – в 1945 г.) друг Маяковского В. Каменский. В то время я был студентом Харьковского художественного института и на этом вечере присутствовал.

Каменский вспоминал драматичный случай, когда поздно вечером на диспуте в Политехническом музее, ведущим которого он был, все ожидали Маяковского, обещавшего читать поэму «Во весь голос». Поэт задерживался на репетиции в театре. С большим опозданием Маяковский все же пришел, вышел на эстраду и объявил: «Сейчас я прочитаю вам свою новую поэму «Во весь голос». И неожиданно забыл все слова (!), после чего в установившейся тишине зала вдруг закричал страшным голосом: «Васька, спасайся!!!» (Васька – это Василий Каменский, сидящий за столом председателя вечера).

Привожу это разъяснение, так как не встречал в литературе о Маяковском упоминания об этом красноречивом случае.

Подробнее о мышлении живописно-пластическими элементами формирования художественного образа говорится в статье «Л. Ткаченко – Б. Калаушин. Живопись авангарда и проблемы профессионально-элитарного искусства», изданной в 1992 г. обществом «Аполлон», а также помещенной в альманахе «Аполлон», т. I, книга 2, издательство «Аполлон», Санкт-Петербург, 1994 и книге Л. Ткаченко «Путь», издательство «Знак», Санкт-Петербург, 1999.

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу