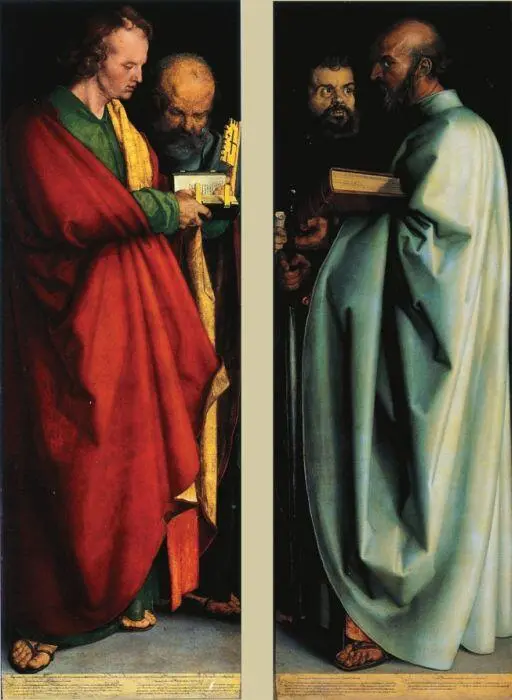

Алтарь всех святых, или Поклонение святой Троице

1511. Музей истории искусств, Вена

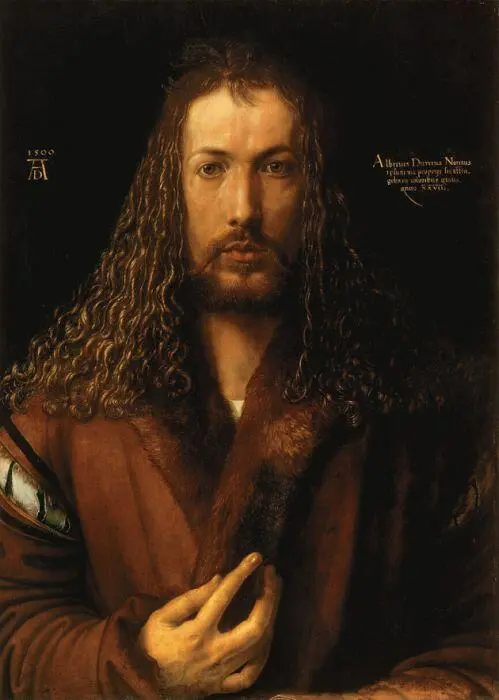

Альбрехт Дюрер редко обращался к написанию алтарных картин. Этот небольшой образ был исполнен им по заказу купца Маттеуса Ландауэра для капеллы так называемого «Дома двенадцати братьев» (Дома призрения) в Нюрнберге. В работе заметно влияние итальянского искусства.

В торжественно-величественной композиции и святые праведники, и обычные миряне вознесены на небо, где преклонили колени перед Божественной Троицей – Богом Отцом, Святым Духом в виде голубя и распятым Христом. Далеко внизу осталась пустынная земля с одинокой фигурой самого Дюрера. С виртуозность ювелира художник передает сверкание драгоценных тканей роскошных одежд и сияние ликующего цвета.

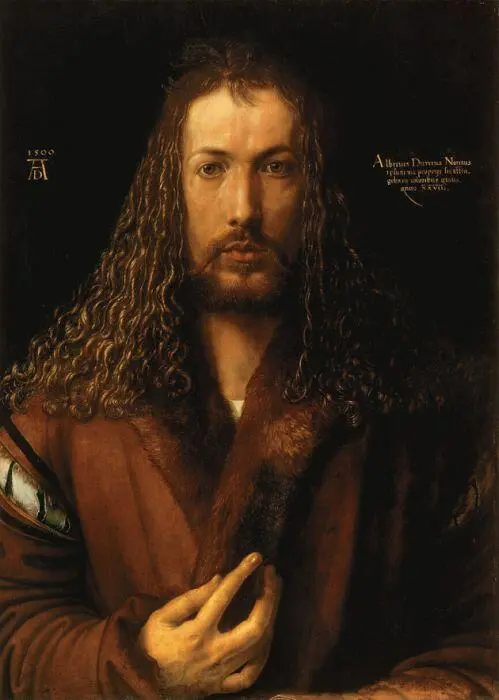

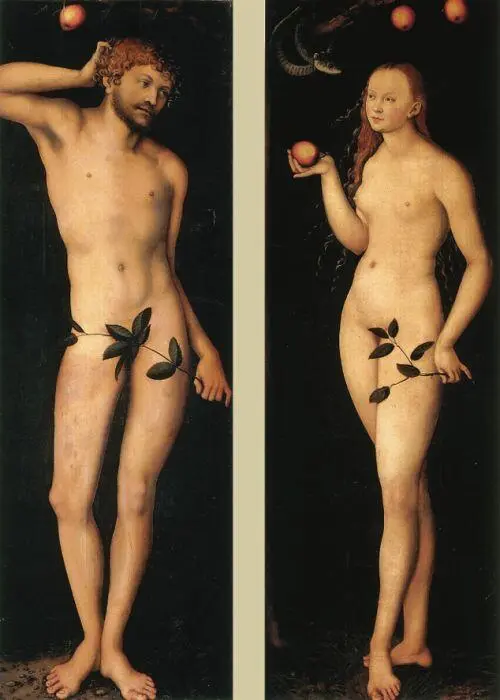

1507. Диптих. Прадо, Мадрид

Сразу после второй поездки в Италию Дюрер создает этот диптих – первое в немецкой живописи прославление обнаженного человеческого тела и итог исканий художника в этой области. Прародители представлены здесь не в виде неразумных грешников, а как эталон красоты. В религиозной сцене Дюрер впервые воплощает античный идеал человеческого тела. Голова Евы, кажущаяся маленькой по сравнению с туловищем, соответствует классическому канону, согласно которому размер головы женщины должен составлять одну восьмую часть от высоты фигуры. Адам также представлен согласно канону древнегреческого скульптора Поликлета.

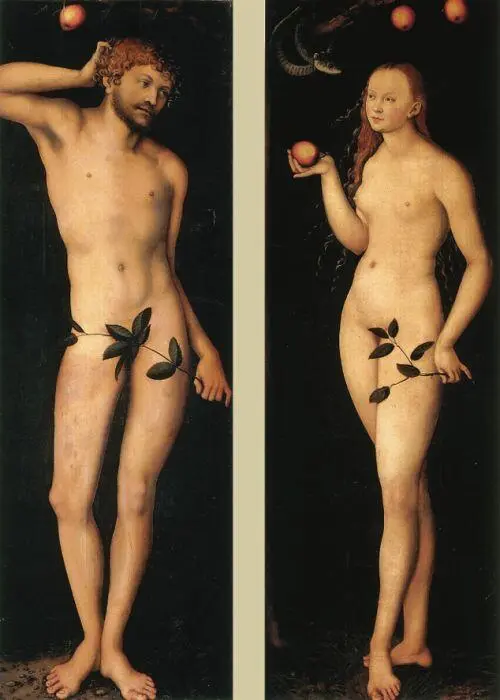

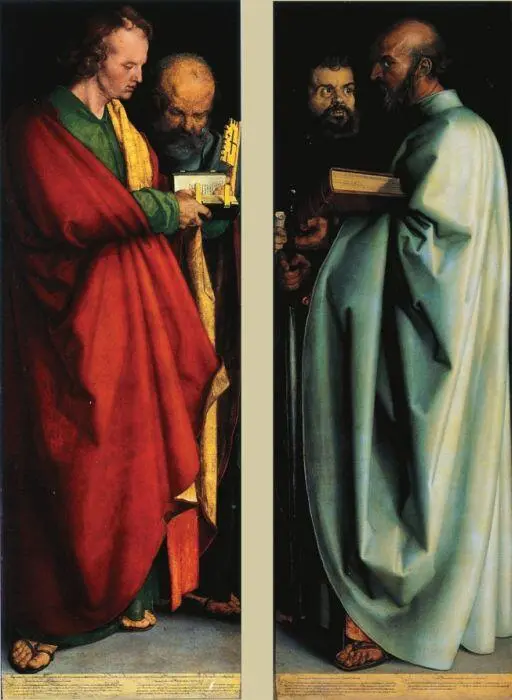

1526. Диптих. Старая пинакотека, Мюнхен

Этот диптих исполненный за два года до смерти художника и стал его творческим завещанием. Дюрер создавал его в годы, когда Реформация уже завоевывала популярность. Надписи внизу, выполненные каллиграфом Нейдерфером, – цитаты из Библии, переведенной на немецкий язык Лютером. Они призывают положить конец распрям и вернуться к истокам христианской веры. Монументальные образы апостолов, несущих в себе веру и учение народу, художник наделил необычайно характерными лицами, олицетворяя четыре темперамента: сангвинический, флегматический, холерический и меланхолический.

Альбрехт Альтдорфер (ок. 1480–1538)

Битва Александра Македонского с Дарием III при Иссе

1529. Старая пинакотека, Мюнхен

В основу картины положено реальное событие, подробно описанное в «Исторической хронике» Гартмана Шеделя, – победа Александра Македонского над персидским царем Дарием. Художник изображает финал битвы, когда Дарий, дабы избежать смерти, укрывается за стенами Вавилона. В трактовке Альтдорфера перед зрителем предстает грандиозное событие, в котором, кажется, участвуют все силы земли и неба.

Композиция этой панорамной картины дополнена изображением картуша с поясняющей надписью. Шнур картуша направляет наше внимание на смысловой центр «Битвы», а его кольцо касается той точки на горизонте, которая является перспективным центром картины. Такое решение создает сильный эффект глубины пространства, его масштабности и цельности.

Ганс Бальдунг (ок. 1484/1485–1545)

Три возраста человека и смерть

Ок. 1541–1544. Прадо, Мадрид

Тема смерти стала выдающимся явлением в искусстве Германии позднего Средневековья и эпохи Возрождения: художники изображали хороводы и пляски смерти; помещали в свои картины, посвященные радостям жизни, скелеты и другие персонификации, аллегорический смысл которых был очевиден: «помни о смерти» («мemento mori») или «суета сует – все суета!» («vanitas vanitatum omnia vanitas»).

Бальдунг часто создавал рисунки и картины, на которых прекрасных цветущих женщин преследуют персонификации Cмерти, принимающие форму скелетов или фантастических существ. Иногда эта тема варьируется как скоротечность времени. В этом случае художник изображал женщину с зеркалом и клепсидрой (тип водяных часов) в обществе Смерти.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу