Один из самых эффективных инструментов сценариста – метод карточек. Лично для меня это краеугольный камень работы. В начале своей сценарной карьеры я испытывал трудности с сочинением историй и был близок к тому, чтобы все бросить: таким сложным оказалось сценарное дело. Метод карточек стал моим спасательным кругом.

Долгое время работа над синопсисами велась по принципу «тканья ковра»: стартуешь с какого-то события – и дальше, переплетая словесные нити, сочиняешь историю по принципу «куда кривая выведет»: от одного поворота к другому. В итоге получался такой милый литературный опус, в котором сюжет мог забрести в неведомые дали, где менялся даже жанр истории.

Почему так происходит с начинающими сценаристами? Потому что синопсис заполняется случайными, взятыми с потолка событиями. А нужно, чтобы история развивалась осмысленно и логично, двигалась в нужном автору направлении. Мы как-то обсуждали эту тему с продюсером Анатолием Максимовым, и он, говоря о драматургической основе фильма, использовал прекрасную метафору: сценарий – это дерево, сюжетные ветви которого растут естественно, но… в форме автомобиля.

Как сочинять историю, если не знаешь, что будет в ее средней части? Ты знаешь начало. Знаешь финал. Но в середине – как кочки после половодья – из мути разрозненных идей торчат образы и сцены, которые непонятно почему всплыли в твоем сознании и мозолят внутренний взор. Как проложить тропинку от одной кочки к другой, чтобы сюжет получился стройным? А главное: как понять, что из этих случайных сцен подходит для сюжета, а что – нет? Ведь настоящая проблема автора – не отсутствие идей, а наличие миллиона вариантов.

В те годы, когда под рукой не было метода карточек, я интуитивно чувствовал: не хватает инструмента, который помог бы перекинуть мостик от идеи к синопсису истории. Просто колошматить текст наобум – бессмысленно. Проза дает автору поле для маневра: можно вернуться в следующей главе к заявленной теме и «дорассказать» ее. В сценарии такой возможности нет. В сценарии все должно работать сразу, как в часах: одна сюжетная шестеренка вращает другую. А значит, надо заранее определить, что это за шестеренки. Но как?

Помог случай: в начале 2000-х мне довелось работать над киносценарием в жанре фэнтези. В основу истории легла старинная русская былина. Я совсем выбился из сил, сочиняя тритмент (расширенный синопсис), и решил – тезисно, лаконично – выписать ключевые события на узких бумажных полосках, разложить их на столе и перебрать, как бусины четок, выстраивая логику повествования (подробнее о злоключениях с этим сценарием читайте в лекции «Проклятие первого акта»).

Я хотел забежать мыслью как можно дальше вперед, пытался смоделировать цепочку событий так, чтобы одно событие логично вытекало из другого. И для этого перемещал клочки бумаги от одного края стола к другому, подбирая оптимальную последовательность карточек. Со стороны это, вероятно, напоминало карточный пасьянс. В какой-то момент стол оказался полностью покрыт бумажками. В этот момент я вдруг четко ощутил: передо мной лежит нечто вроде… прообраза сценария! Вдруг стало ясно: история сложилась! Она записана в виде тезисов на 70 бумажках. Осталось только добавить диалоги и ремарки – сценарий готов.

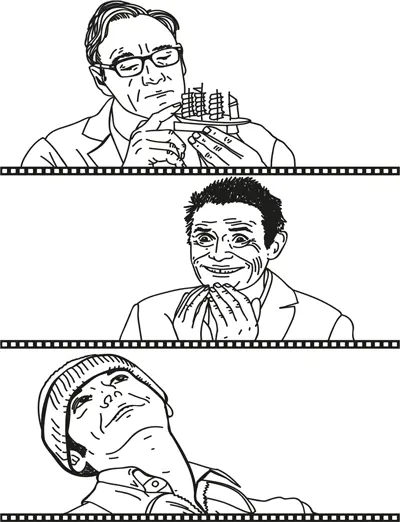

В тот миг меня посетило невероятное чувство: как будто я увидел весь фильм, все его перипетии сразу, одномоментно – словно живописное полотно. Позднее, беседуя с психологами, я узнал, с чем связан феномен метода карточек: карточки на столе воспринимаются сознанием не только как текст. Но еще и как образ.

В чем суть метода карточек? Что пишут на этих самых карточках? Ответ: информационный бит. Возможно, «бит» – новое для вас слово. По крайней мере в контексте драматургии. О чем идет речь?

Существует два варианта трактовки этого термина в сценарном ремесле. Первый – математический: «бит (англ. bit – небольшое количество) – единица измерения информации в двоичной системе счисления». И есть трактовка термина «бит», которую вы встретите в книге Блейка Снайдера «Спасите котика!». Речь идет о beat sheet – структуре сценария. В термине Снайдера есть своего рода игра слов: с одной стороны, sheet означает «лист бумаги», с другой – beat можно перевести как «ударный момент» (или опорная, реперная точка). Снайдер насчитывает в полнометражном фильме около 40 подобных «сюжетных точек». Собственно, метод Снайдера строится на том, что достаточно продумать эти 40 «битов» – и все, история у вас в кармане.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу