В последнее десятилетие XVII века киевских владык охватила, казалось, утраченная жажда созидания. Страстью подобного рода особенно удивил гетман Мазепа. Историк Берлинский, будучи истинным патриотом, отзывался о воспитаннике польского короля весьма неучтиво: «Нет опаснейшей и ненавистнейшей в обществе твари той, которая умеет стыдные свои пороки или властолюбивые происки скрывать под завесой доброжелательства, благовидной пышности и ревностного благочестия». В отличие от интеллигенции народ не задумывался над причинами широкой благотворительности гетмана, поэтому искренне радовался новым храмам и обновленным монастырям. На средства Мазепы возродилась София Киевская, был переправлен на ровное основание сползающий с косогора Пустыннониколаевский монастырь, а печерские монахи отгородились каменным забором и освятили очередной храм.

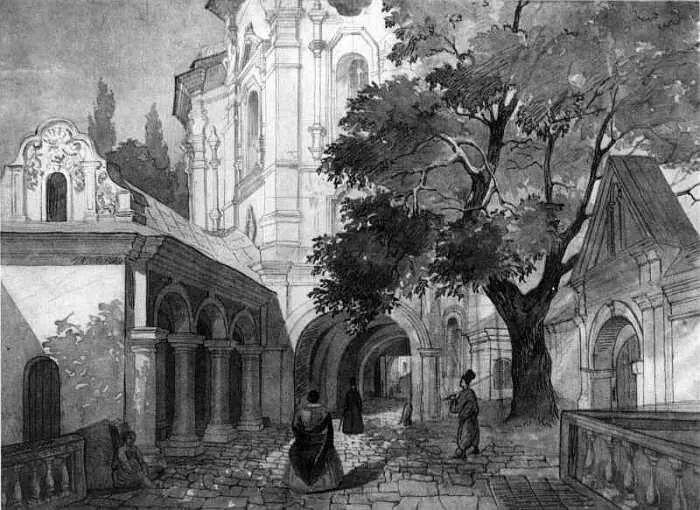

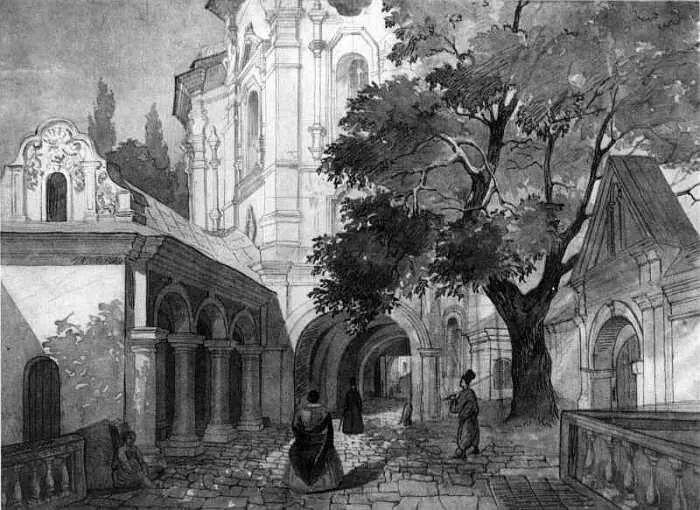

Всехсвятская церковь. Рисунок Тараса Шевченко, 1846 год

Благодаря лукавой набожности гетмана 550-саженная ограда дополнилась церковью Всех Святых на Экономических воротах. Построенная русским зодчим, «каменных зданий художником» Д. В. Аксамитовым, она существует и поныне. Ее оригинальная архитектура поразила воображение великого украинского поэта Тараса Шевченко, нарисовавшего здание во время пребывания в обители.

Крестчатое в плане здание имеет четыре пятигранных выступа, украшенные пилястрами с капителями, не относящимися ни к одному из признанных ордеров. Над каждым выступом, как и над центром постройки, возвышаются купола на восьмигранных барабанах. В декоре белоснежных фасадов использованы мотивы русского каменного зодчества, щедро дополненные фантазией местных умельцев. Пластическое богатство стен придает храму живописность, одновременно подчеркивая четкость и стройность форм.

Входом в храм служит лестница с площадкой, которая прекрасно освещается большими, полукруглыми сверху окнами.

Роспись стен появилась здесь только в XX веке и была исполнена учениками лаврской живописной школы во главе с прекрасным художником И. С. Ижакевичем. В росписях использован нарядный украинский орнамент. У южной и северной стен стояли мраморные мозаичные киоты — художественно оформленные стенды для установки особо чтимых икон. Они предназначались для Трапезной церкви, но, видимо, были настолько хороши, что по распоряжению Духовного собора перешли в более презентабельную церковь Всех Святых. Ранее их место занимали деревянные киоты с резными позолоченными рамами и карнизами.

Первый иконостас сгорел в 1718 году, надолго оставив пустовать святое место. Спустя 30 лет сницари лаврской мастерской Илларион Сповольский и Солофеил Никитич закончили работу над новым трехъярусным сооружением, украшенным в манере раннего барокко. Мастера обработали нижний ярус иконостаса резными и гладкими полуколоннами, установив их по бокам иконных рам с полуовалами вверху. Царские врата с короной на правой двери поражали ажурной сквозной резьбой. На обеих створках имелись медальоны с изображением евангелистов и сцены Благовещения.

Над Царскими вратами был оставлен резной полукруг, позже заполненный росписью с образом Спаса.

Поместив на дверях иконостаса полнофигурные изображения князя Владимира Святославича и византийского императора Константина, художники отступили от правил церковной живописи.

Неизвестно, чем вызвано столь явное нарушение канонов, но равноапостольные личности, изображенные вместо архангелов или архидиаконов, украшали иконостас со времени его устройства. Современные искусствоведы рассматривают живопись всехсвятского иконостаса как основу для изучения и более глубокого понимания украинского барокко — одного из самых известных национальных стилей в мировом изобразительном искусстве.

После того как Печерская обитель получила титул лавры и благословение константинопольского патриарха, монахи начали активную деятельность в защиту православия. Впрочем, эту заботу монахи не снимали с себя со времен основания монастыря.

Если в княжеские времена христианство нуждалось в утверждении, то уже с XVI века официальную веру приходилось защищать от сект и чуждых течений, различными путями проникавших в русское общество.

В Киево-Печерской лавре издавна действовали школы, работала иконописная мастерская, велось летописание. Автором самой знаменитой летописи под названием «Повесть временных лет» является печерский монах Нестор. Исторической его биографии не существует, но некоторые факты из жизни замечательного древнерусского писателя отражены в житиях. Когда Антоний безмолвствовал в пещере, а Феодосий строил свой монастырь, 17-летний Нестор пришел к ним, «желая святого ангельского иноческого образа». Не будучи монахом, он безропотно исполнял все послушания. После смерти преподобных Нестор «умер для мира», то есть принял постриг от игумена Стефана, а позже при его помощи был возведен в степень диакона. Читая Повесть временных лет, можно заметить, что автор старается победить «дух неприязни смирением, ибо всюду называет себя недостойным, грубым, невеждой, исполненным множества грехов». В житии рассказывается, как «по внушению Божию, братия решила ископать мощи Феодосия и перенести их из пещеры в церковь и тогда в этом послушании первым был блаженный Нестор. Потрудившись над копанием всю ночь, он отнес мощи преподобного в пещеру и стал свидетелем, как говорит сам, „великих чудес“».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу