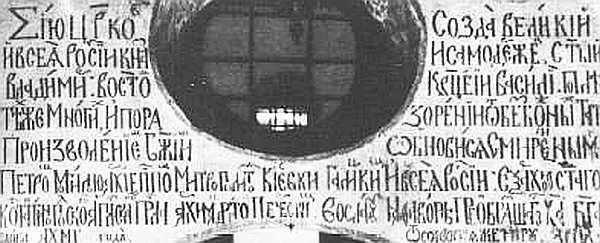

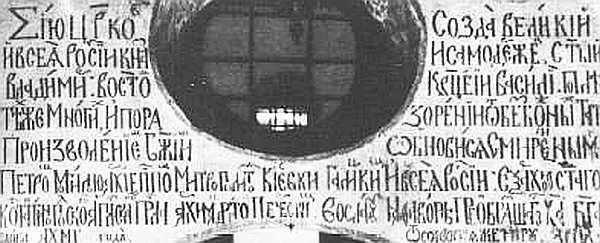

Стена с мемориальной надписью о восстановлении церкви Спаса на Берестове в 1643 году

Ученым не удалось определить имена и происхождение создателей фрески. Однако по своеобразию письма можно предположить, что в Берестове работал живописец киевской школы. Во всяком случае только в русской художественной среде могло возникнуть столь совершенное по технике и передовое по замыслу произведение.

Храм Спаса на Берестове долгое время служил фамильной усыпальницей. Первым здесь был похоронен Владимир Мономах, а в 1157 году место рядом с отцом занял киевский князь Георгий Владимирович. Во времена Золотой Орды чудом уцелевший притвор храма использовали в качестве часовни. Теперь невозможно определить, с какой целью монахи забелили чудесные фрески, но их наличие оставалось тайной до той поры, когда восстановлением культовых построек в окрестностях Киева занялся Пётр Могила. В 1640-х годах его стараниями была заново отстроена Десятинная церковь и восстановлена западная часть церкви Спаса на Берестове.

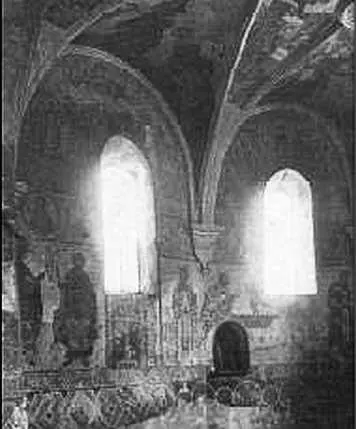

Интерьер церкви Спаса на Берестове

При восстановлении храма митрополит и его мастера отнеслись к остаткам очень бережно. Сохранившуюся западную часть храма с востока дополнила граненая апсида, с запада — большой притвор, который придал постройке вид украинской крестчатой пятикупольной церкви. Новые фрески появились благодаря совместным усилиям местных живописцев и мастеров с Афона. Покрыв штукатуркой уцелевшие части храма, художники заново расписали стены, не подозревая, что под слоем побелки скрываются древние картины. В их работе ощущался отголосок утраченного византийского искусства. Фрески вписались в новый интерьер, поскольку мастера смогли согласовать их с архитектурой здания.

Место старинного купола занял готический звездчатый свод, покрытый, как и стены, изысканной живописью в духе итальянского Ренессанса. Оригинальным решением выделяется сцена «Благовещение»: канонически застывшие фигуры, обычный столик и кувшин с цветами, выписанными с поразительным натурализмом. Второстепенная героиня из сцены «Рождество Христово» вызывает в памяти образ повивальной бабки, которую художник изобразил вполне земной женщиной в платке и платье с короткими рукавами. На других фресках представлены пастухи в шляпах и обычной пастушеской одежде.

Портрет Петра Могилы. Фрагмент фрески церкви Спаса на Берестове, 1643 год

Особого внимания заслуживает фреска на входной стене, где к ногам сидящего на троне Христа припадает Пётр Могила. Изображение митрополита можно отнести к выдающимся произведениям украинской живописи. Его портрет создал, несомненно, киевский мастер, подобный тем, о которых Алеппский писал, что они «владеют большим мастерством в изображении человеческих лиц с законченным сходством». Живописец обнаружил свой талант в моделировке лица, скупыми, но точными мазками показав широкую седую бороду, выпуклый лоб, нос с аристократической горбинкой, печальный взгляд человека, страдающего неизлечимой болезнью. Глубина характеристики, воспроизведение искренних человеческих чувств, виртуозная передача душевного состояния в портрете Петра Могилы свидетельствуют о том, что украинские живописцы уже в XVII веке владели реалистическими художественными средствами.

Дар Петра Могилы. Фрагмент фрески церкви Спаса на Берестове, 1643 год

Михайловский златоверхий собор

Набег на днепровские страны весной 1096 года стал последней крупной кампанией половцев. Однако война с переменой союзников и ратной удачи продолжалась все следующее десятилетие, пока не завершилась славной победой сумевших объединиться русских князей. По убеждению летописцев, решающую роль в победе сыграла не воинская доблесть, а «усердие к святым местам и упование на всевышнюю помощь». Благолепие в те годы являлось непреложным законом, нарушать который не решался ни один правитель. После каждого удачного похода князья старались возвести храм — «чудотворную церковь» — как благодарение Богу за успехи в ратном деле.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу