Тут сто́ит отметить, что ни для шведов, ни для финнов, ни для ижоры славянское название «Купчинова» никакой смысловой нагрузки не несет. Это простое сочетание звуков, причем труднопроизносимое сочетание. Вполне логично предположить, что со сменой этнической принадлежности населения название трансформировалось, обретя для оного населения какой-либо смысл, с первоначальным же именованием сохранив лишь отдаленное созвучие.

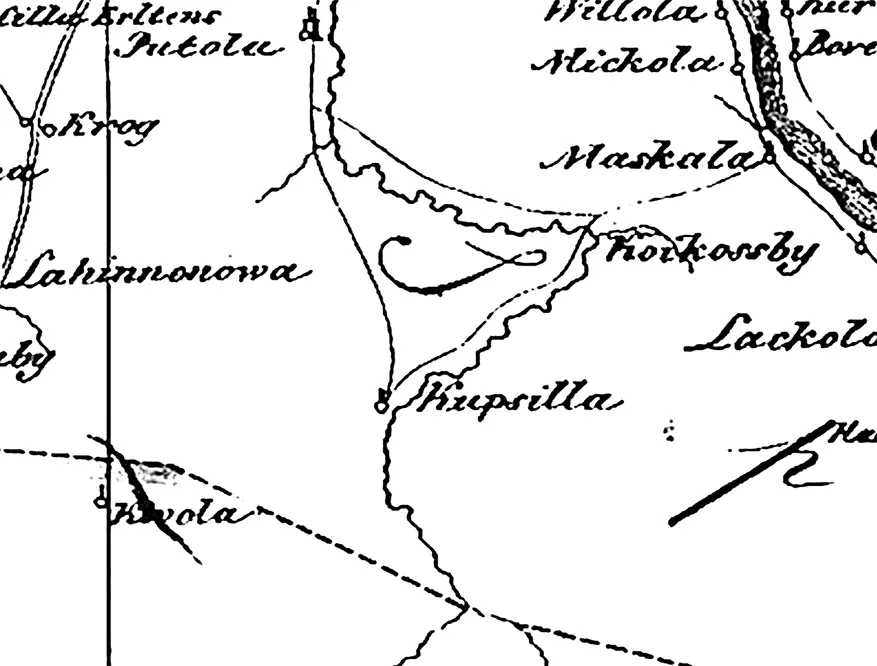

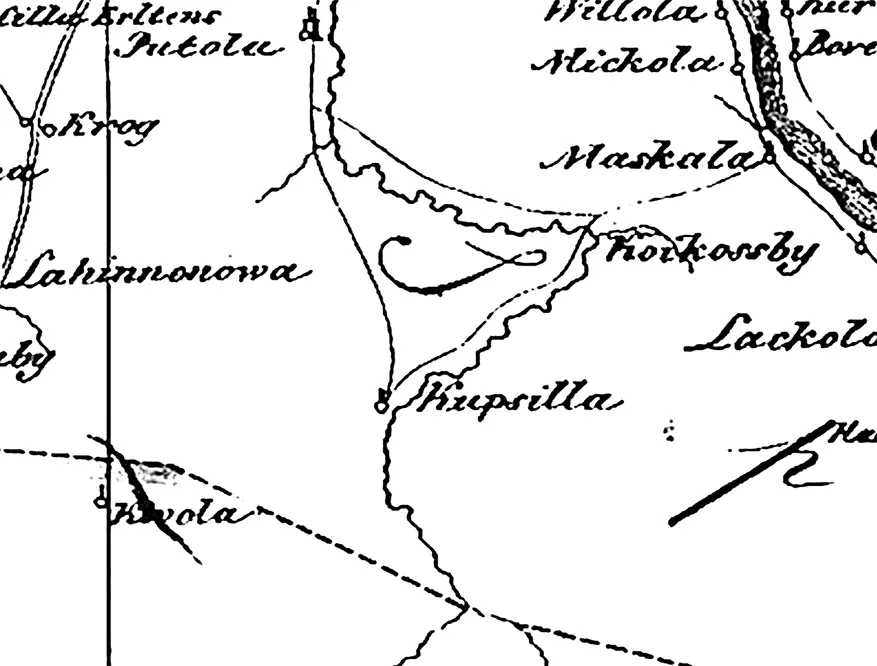

С конца XVII века деревня обозначается на шведских картах как Kupsilla. Самой известной картой с указанием именно этого варианта названия деревни, несомненно, является карта А. И. Бергенгейма.

В 1827 году штабс-капитаном Российского Генерального штаба А. И. Бергенгеймом, работавшим под руководством генерал-майора Ф. Ф. Шуберта, выдающегося геодезиста, впоследствии – директора Военно-топографического депо Главного штаба, была создана «Карта бывшихъ губернiй Иванъ-Города, Яма, Капорья, Нэтеборга изъ матерiаловъ, найденныхъ в шведскихъ архивахъ, показывающая разделенiе и состоянiе онаго края въ 1676 году».

Название «Kupsilla», как самое известное, требует особого рассмотрения. Вариантов перевода его существует несколько. По версии А.М. Шарымова, корень «kups» переводится как «зрелый» и обозначает места хороших покосов. По версии С. А. Мызникова – известного филолога и лингвиста – слово «kypsi» на древнефинском означало – заяц, следовательно, название деревни можно перевести как «Зайцево». По версии С. Кепсу, подлинным названием является «Kupsilta», от слова «silta» – мост, он, возможно, был сооружен через реку в районе деревни. Совершенно очевидно, что с первоначальным названием эти варианты уже никоим образом этимологически не связаны.

Фрагмент карты А. И. Бергенгейма 1827 г. (ситуация на 1676 г.)

Теперь попробуем разобраться с названием реки, на берегу которой собственно и располагалась деревня, – Сетуй. По поводу второй части слова расхождений у лингвистов нет. «Уй» – по-вепсски ручей. А вот относительно первой части есть разные соображения, и притом диаметрально противоположные. По мнению А. М. Шарымова, корень «сет» входит в слова со значением «белый», «светлый», стало быть, «Сетуй» – это «Светлый ручей». По мнению С. А. Мызникова, «sit» – «кал», «уй» – «ручей», выходит – «Говенный ручей» (подобные гидронимы широко распространены в бассейне реки Свири). По-шведски имя речки звучало сходно: Sitala, Suttila, а также Situla-oo. В XVIII веке река получила более привычное название – Черная речка, затем – Волковка.

Ближе к окончанию господства Швеции, в 1695 году, в списке жителей деревни числились: Йеран Йеранссон, Ригар Климентьев, Самуэль Хюннин и бобыль Йеран Хумойн.

Фрагмент географического чертежа Ижорской земли 1705 г.

В 1702 году, во время Северной войны, территория, ранее захва ченная Швецией, вновь вошла в состав России. Деревня Kupsilla и прилегающая местность, в частности поселение (пустошь) Куккарова, упоминавшееся в шведских хрониках с 1634 года (Kucka roua ödhe) были переданы во владение Александро-Невскому монастырю.

По возвращении территории России и основании Санкт-Петербурга этническая принадлежность населения в деревне снова стала меняться. На смену финно-угорским народам вновь пришли славяне. И с названием деревни стали происходить точно такие же изменения, как и в древности. Процесс пошел в обратную сторону. Теперь уже для русского уха название «Kupsilla», или «Купсїла», как писали в период петровских орфографических реформ, не имело смысловой нагрузки и постепенно сменилось привычным и понятным названием «Купчина». Сложно сказать, имелась ли какая-либо народная память исконного названия. Скорее всего – нет. Опять сыграло свою роль простое созвучие.

Названия «Купсила» и «Купчина» достаточно длительное время существовали параллельно. Во всяком случае, в картографии. На карте 1727 года название деревни уже очень похоже на современное, однако на карте 1770 года снова указывается более ранний вариант. После 1790 года название «Купсила» на картах не встречается. Любопытно, что на картах до 1730 года деревня указывается на левом берегу реки, а на более поздних – на правом.

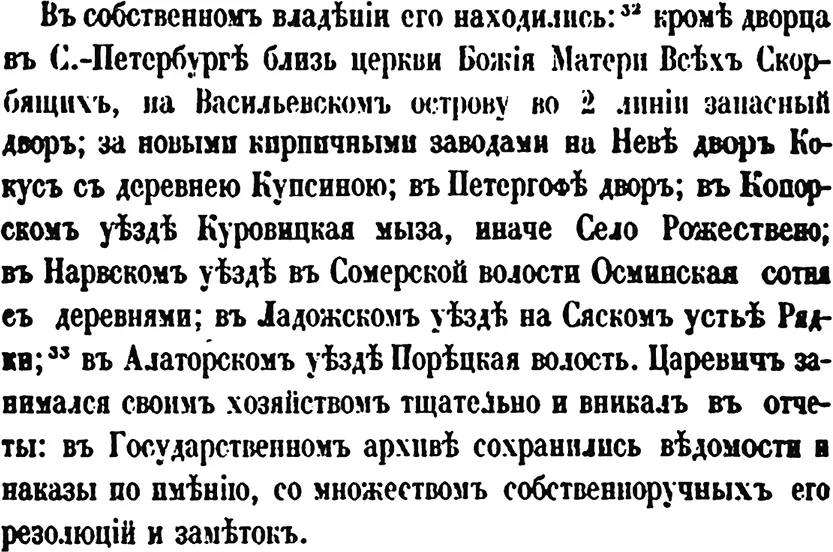

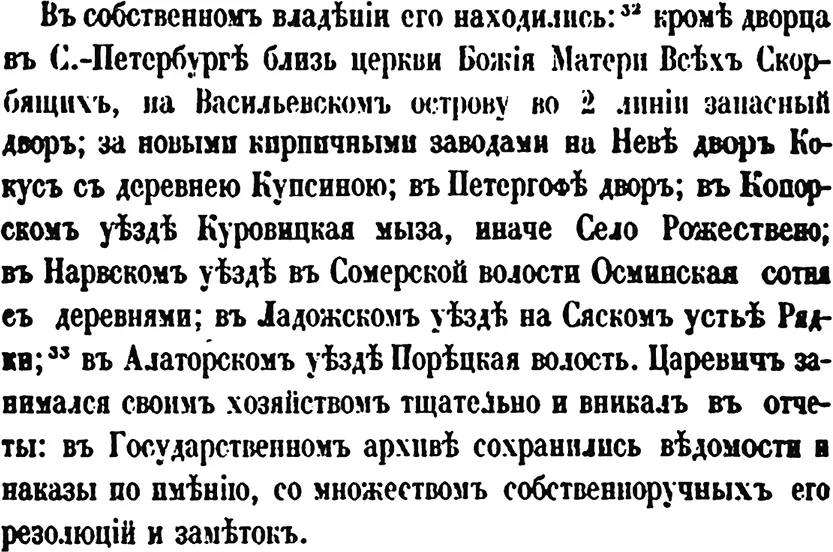

Упоминание деревни в труде Н. Г. Устрялова «История царствования Петра Великого»

Читать дальше