Дело в том, что Нирензее был родом из Польши, а там, говорят, если на сцене висит ружьё, то стрелять в третьем акте оно не будет, но зато улицу Маршалковскую в Варшаве непременно кому-нибудь продаст.

А если серьёзно, то в проекте здания в Гнездниковском переулке архитектор соединил два уже известных принципа, направленные на решение одной задачи: получение максимальной прибыли с каждого квадратного метра. Первый открыли американцы – высотное здание позволяет при небольшом размере земельного участка получить большие площади.

Вторая идея, «дом дешёвых квартир», тоже была реализована до Нирензее и основывалась на существовании социального слоя, готового арендовать жильё без к ухни, столовой и комнат для прислуги при условии соответствующего снижения квартплаты. Взять, к примеру, студентов и прочих молодых холостяков: для них отдельное жильё площадью 30–40 метров без кухни, но с удобствами – это практически рай земной, особенно при наличии ресторана или хотя бы столовой на верхнем этаже.

Вот именно такой рай и построил для них Эрнест Карлович, даже не догадываясь, что нечаянно создал реальное воплощение идеального жилья из социалистических утопий. Однако это «попадание в яблочко» обнаружится ещё не скоро, а на первых порах дом Нирензее заселила в основном художественная богема, всегда любившая окрестности Тверского бульвара и по достоинству оценившая преимущества нового здания.

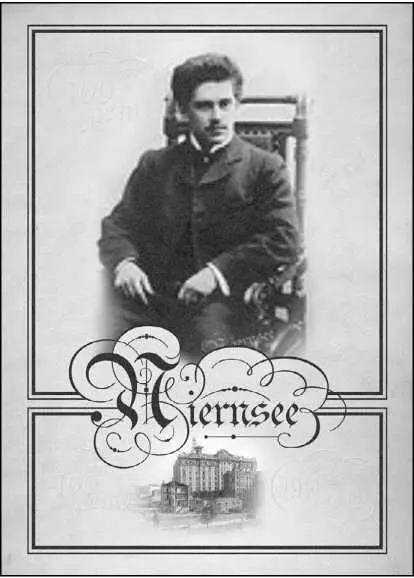

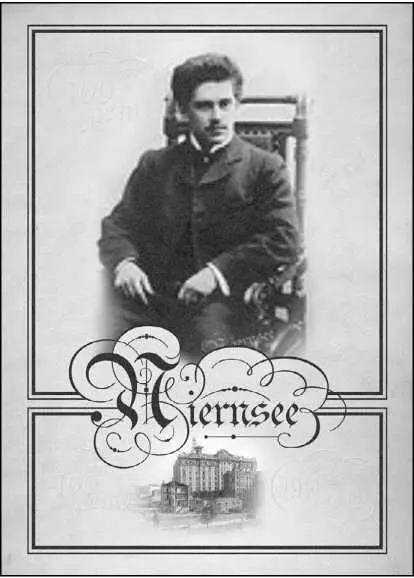

Эрнест-Рихард Нирензее (?)

В числе первых жильцов оказались, например, недавно приехавший из Петербурга молодой адвокат Александр Таиров (уже дозревающий до решения бросить юриспруденцию и посвятить себя театру), футурист Давид Бурлюк (к нему в гости частенько будет заходить Маяковский) и художник Роберт Фальк, вокруг которого вскоре образуется художественное объединение «Бубновый валет».

Подвал, по проекту предназначавшийся для того, чтобы жильцы могли устраивать там праздники и вечеринки, вскоре занял театр-кабаре «Летучая мышь», в представлениях и капустниках которого блистали актёры и актрисы МХТ, и постепенно дом Нирензее сделался одним из центров культурной жизни Москвы. На пятом этаже в одной из квартир разместилась редакция журнала «Синефоно», посвящённого новостям кинематографии и грамзаписи. По соседству открылись конторы кинопрокатчиков и продюсеров, начали селиться постановщики, операторы и артисты, – в общем, здесь постоянно крутилось множество людей, желавших служить Великому немому. В результате их встреч, случайных и не очень, могло возникнуть что угодно: идеи, скандалы, творческие союзы…

Созданное в 1915 году «Товарищество В. Венгеров и В. Гардин» объединило финансы и прокатные возможности первого с актёрским талантом и режиссёрской харизмой второго. Владимир Гардин, начинавший свою карьеру на провинциальной сцене, к моменту встречи с компаньоном успел организовать свой театр, увлечься синематографом и снять несколько лент. Возможность экранизировать русскую классику вдохновляла его ничуть не меньше, чем Венгерова увлекала перспектива заполонить кинорынок собственной продукцией. Их совместное предприятие разместилось в доме Нирензее, где Гардин сначала поселился, а потом организовал на крыше съёмочную площадку, вызывавшую у конкурентов мучительные приступы зависти. Надо сказать, что эта прекрасная идея возникла случайно – действие 10-серийного фильма «Дочь улицы» (одного из первых, снятых товариществом) происходило «в каменных джунглях», в том числе и на крышах.

Кинематограф всегда представлял собой скопление безумцев, имитирующих вменяемость лишь по мере необходимости, так что скоро дом зажил очень весело. Расположение съёмочного павильона на крыше жилого здания уже в силу самого факта вносит в ситуацию некий элемент непредсказуемости. А если учесть, что кино пока делает первые шаги и учится на ошибках, тогда вообще. Эйзенштейн ещё не сформулировал мысль о том, что «таракан, снятый крупным планом, страшнее, чем стадо бешеных слонов, бегущих по джунглям, снятых общим планом», а великий сказочник Александр Роу, заметивший, что в кино «следует доверять только тому, что держится на сопле и веревочке», пока вообще под стол пешком ходит. О возможности комбинированных съёмок многие режиссёры-первопроходцы представления не имеют – у них всё на полном серьёзе.

Читать дальше