Чтобы сфотографироваться на Камне, нам пришлось чуть ли не наперегонки с другими желающими занимать центральную позицию.

Как же в Китае много людей!

***

Теперь на выход. Спасибо тебе, Небесный Храм! С богом!

***

Для обратной поездки нам попалось такси без кондиционера, зато с открытыми окнами и поющим водителем. В приличном возрасте таксист, отгороженный от нас пластиковой перегородкой, вовсю подпевал передаваемым по радио любовным шлягерам в исполнении певиц с тонкими голосами. Он был добродушен и приветлив, мы ему ответили тем же.

В отеле мы решили поужинать во вращающемся Ресторане Небесного Света на 28 этаже.

С высоты птичьего полета обзор был очень хороший, но Пекин спрятался под густым облаком смога и видимость оставляла желать лучшего. Солнце быстро садилось. С наступлением темноты зажглись фонари и сквозь дымку мы увидели ночной Пекин. Какой он? Красивый и экономящий электроэнергию :-)

***

На следующий день мы узнали какая в Китае столица :-) Ни какой это не Пекин вовсе, а Бэйцзин (Beijing). И «утка по-пекински» – это «Бэйцзин као-я», а не «Пекин кря-кря», как можно было бы подумать.

Утку мы отведали в простом и просторном ресторанчике. Обслуживали нас молоденькие девочки-официантки. Принимали заказ у нас несколько официанток, и это превратилось в микро-шоу :о) Начавшись с непонимания, сцена продолжилась взаимными улыбками, тыканьем пальчиками в меню и в разговорник и завершилась общей радостью, когда заказ был принят и одобрен.

Утка была очень вкусной, хотя и несколько костистой. Суп с лапшой тоже хорошо пошёл. Маргарита рассказывала смешные истории из своей жизни, а я уплетал утку, которая «крякала» во время неожиданных поворотов сюжета. Маргарита и раньше бывала в Китае, но в Пекине была в первый раз.

***

По пути из кафе в торговый центр мы послушали в переходе уличного музыканта, исполнявшего красивые китайские мелодии на красивом китайском смычковом инструменте. Так и не запомнил я его названия. Но звук у него такой душещипательный! Или это музыкант так проникновенно играл. О чём-то Красивом и Непостижимом.

Потом была закупка сувениров. Мы купили Флейту Небес, китайский чай, диск с народной китайской музыкой и путеводитель по Непалу, куда нам ещё предстояло попасть.

До поезда на Лхасу оставалось совсем недолго. Мы быстро собрались, и… спасибо, Пекин! Пока!

Мы готовились к поездке на Тибет через Пекин, а Рерихи в столицу Китая даже не собирались. После Москвы рериховская экспедиция доехала в сентябре 1926 года до Улан-Батора, столицы Монголии, где и перезимовала.

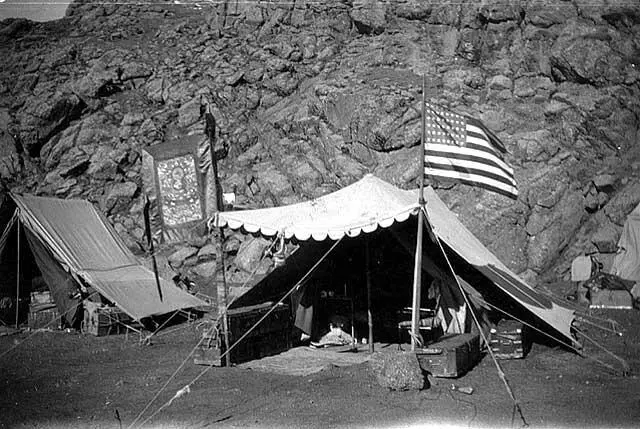

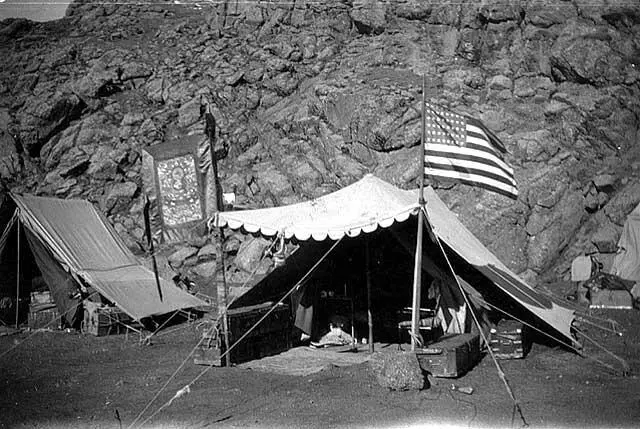

Николай Рерих с буддийским стягом в Улан-Баторе во время зимовки 1926-27 гг. (Фотография из коллекции Музея Николая Рериха, Нью-Йорк)

Во время зимовки рериховская экспедиция неожиданно превратилась в Миссию Западных буддистов в Лхасу, которая готовилась продвигаться в сердце Тибета под буддийским стягом и американским флагом.

Эта экспедиционная фотография сделана уже на Тибете, дек 1927 – янв 1928 (Фотография из коллекции Музея Николая Рериха, Нью-Йорк)

Доктор исторических наук В.А. Росов полагает, что несмотря на то, что экспедиция шла под флагом США, дипломатическое посольство от имени «Союза Западных буддистов» (в действительности не существовавшее) и самовеличание Рериха «Западным Далай-ламой» были частью плана по созданию Новой Страны со столицей в Звенигороде на Алтае и с буддийским коммунизмом в качестве идеологии. Рерих рассчитывал на равных, как Далай-лама с Далай-ламой, обсудить с главой Тибета создание союза, который покровительствовал бы всему буддийскому миру. (При этом буддистом Рерих не был.)

Верна версия Росова или нет, но в любом случае «Миссия Западных буддистов» была неплохим прикрытием и защитой в той весьма недружелюбной обстановке, в которой экспедиции приходилось продвигаться.

Так вот, перезимовав в Улан-Баторе, Рерихи в апреле 1927 года отправились в Тибет. И чтобы минимизировать возможность столкновения с вооружёнными бандами, экспедиция пошла через пустыню Гоби. И есть версия, что причиной выбора Гоби в качестве пути на Тибет были не только вопросы безопасности, но и возможность найти Шамбалу, про которую Рерих узнал в «Путеводителе по Шамбале», написанном в середине XVIII века Третьим Панчен-ламой.

Читать дальше