Главный иконостас из мореного дуба, в четыре яруса, — рубежа XIX–XX вв. Двухъярусный иконостас в приделе с чертами необарокко — второй трети XIX в. Того же столетия неоднократно поновленная настенная масляная живопись. Полы настланы камнем и метлахская плиткой.

Регулярный, в основном липовый парк сохранил прямоугольную сетку аллей и большую часть зеленых насаждений. Его художественным центром служит копаный пруд с островом, где стояла беседка. Пейзажная часть парка одичала, утратив прежний характер.

Древесные растения …. с. 57.

ПАМО, 1, с. 199.

Холмогоровы, 3, с. 189.

ГИМ ОПИ, ф. 465, д. 123, л. 39 — 43.

РГАДА, ф. 1264, on. 1, д. 450а, л. 1. 1829 г. РГВИА, ф. ВУА, д. 18861, ч. 6, л. 95. 1800 г.; д. 18862, ч. 9, л. 335. 1800 г.

ЦП AM, ф. 203, on. 746, д. 217. 1743 г.; on. 758, д. 193. 1777 г.

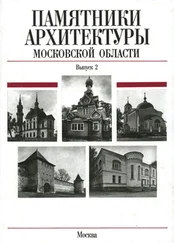

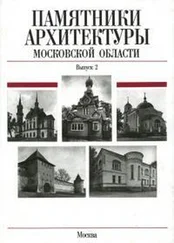

166/1. Особняк Коротаевой

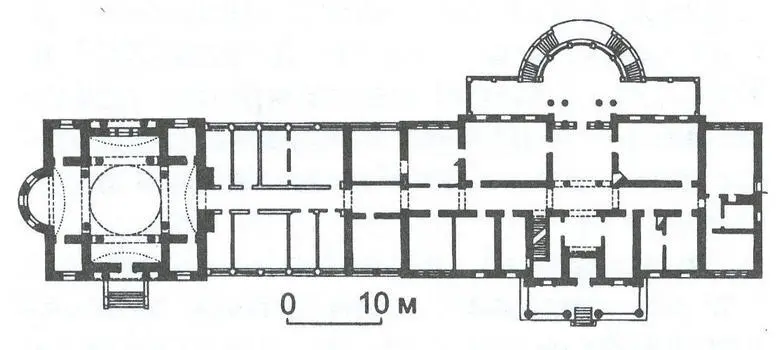

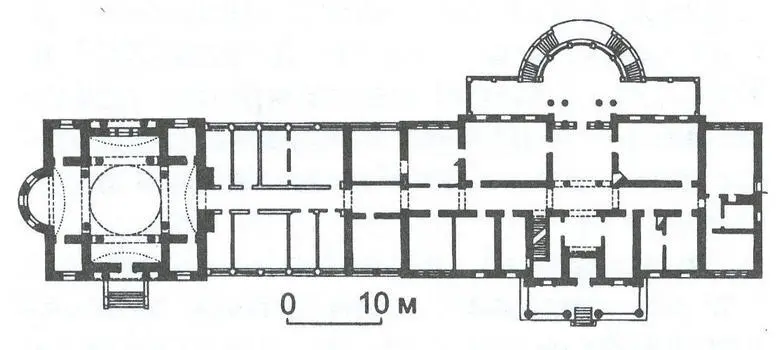

166/2. Комплекс особняка с домовой церковью. План первого этажа

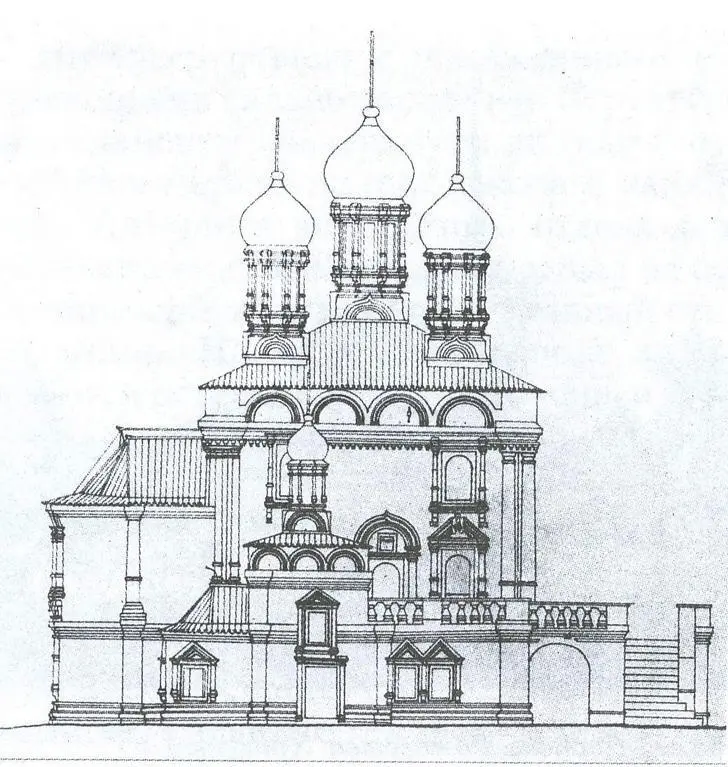

166/3. Домовая церковь

166. ОСОБНЯК КОРОТАЕВОЙ(санаторий “Истра”, корпус 1) — малоизвестная постройка И.И. Рерберга, созданная им для туберкулезного санатория в 1911–1913 гг. Заказанное Г.А.Коротаевой строительство велось на участке, выделенном 3.Г.Морозовой из земель Покровского-Рубцова (вып. 2, № 165). Санаторий им. А.П.Чехова открылся в 1919 г. и функционировал до июля 1941 г. В 1948–1949 гг. в связи с восстановлением и реорганизацией здравницы площадь старого корпуса была увеличена путем застройки интервала между ним и прежней домовой церковью. В последней устроено дополнительное перекрытие.

Кирпичное оштукатуренное здание с гранитным цоколем, поставленное на высоком левом берегу Малой Истры, — хороший образец архитектуры неоампира. Увенчанный куполом двухэтажный дом с пониженными крыльями и полуподвалом обращен своим главным южным фасадом к реке и усадьбе Покровское-Рубцово (вып. 2, № 165). Обширная открытая терраса с полукруглыми лестницами связывает его с природным ландшафтом. Симметрию фасада подчеркивают центральная лоджия с балконом на двух парах колонн и высокий ступенчатый аттик. Противоположный фасад украшает четырехколонный ионический портик. Обработка здания включает квадровый руст, декоративные перемычки проемов, лепнину.

Планировка дома — коридорного типа. На первом этаже она усложнена холлом, связывающим вестибюль и соседние помещения с садовой террасой. Холл отделан дорическими колоннами, нарядным плафоном с декоративной живописью и лепным карнизом с модульонами. Аналогичные карнизы украшают смежные комнаты. Над внутренними дверьми помещены геральдического типа рельефы крылатых коней.

Крайне своеобразна композиция домовой церкви, соединенной некогда с домом крытым переходом. Центрический четырехстолпный храм имеет сильно повышенные закрестовья, снаружи превращенные в угловые двухъярусные башни. Их купольные кровли в совокупности с куполом центрального светового барана образуют каноническое пятиглавие. Внутреннее пространство имеет крестчатый характер. Рукавам креста на фасадах отвечает ордерная трехчастная композиция с мотивом триумфальной арки и щипцом. Этот архитектурный мотив был использован и в обработке интерьера, который принципиально изменен. Перекрытия в храме и полуподвале сводчатые, в угловых ячейках церкви — балочные.

Ежегодник Московского архитектурного общества. 1914–1916. — Вып. 4. — С. 77–79. ГИМ ОПИ, ф. 465, д. 18, л. 56 об., 57. 1920-е гг. ЦИАМ, ф. 203, on. 484, д. 22. 1911–1913 гг.

Полевшино (Полевщина, Никольское, Малинки)

От Москвы с Рижского вокзала до платформы Истра — 58 км, далее автобусом 5 км. Волокаламское шоссе

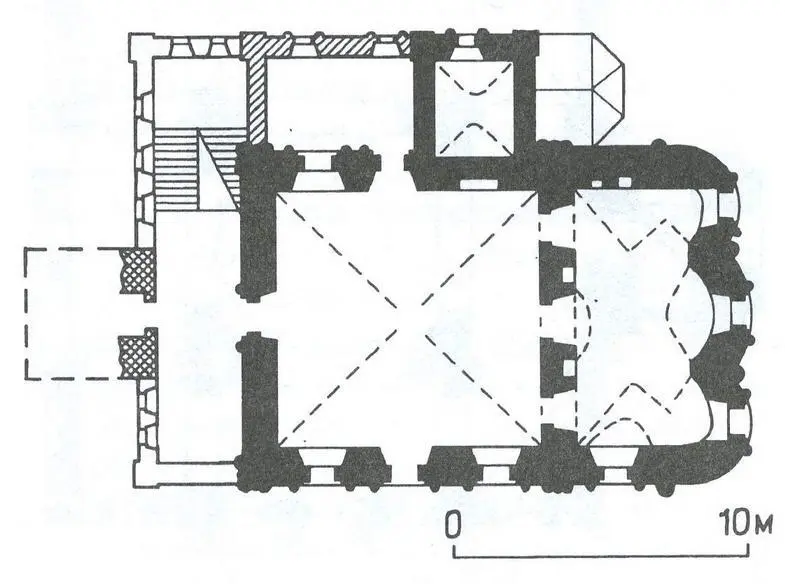

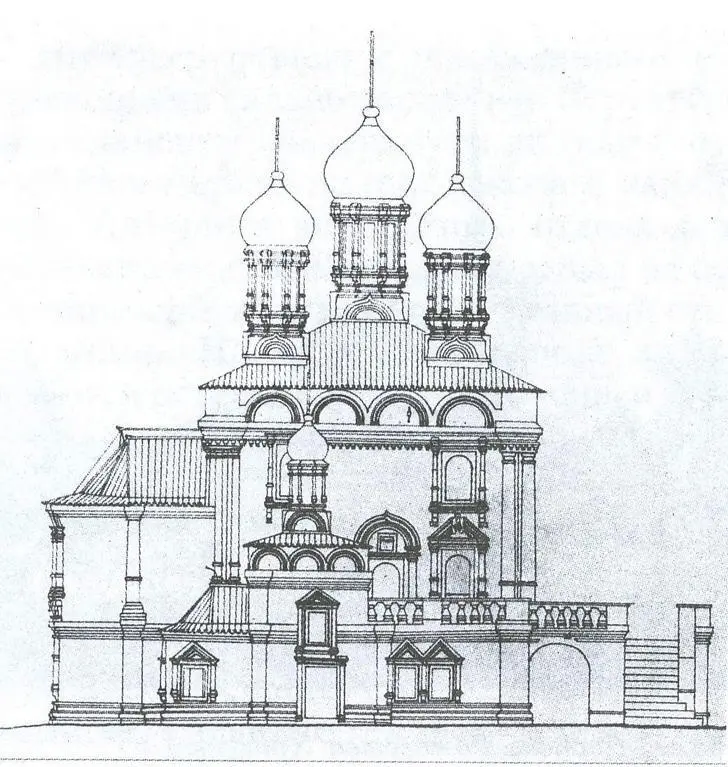

167/1. Казанская церковь. Реконструкция А.В.Севан

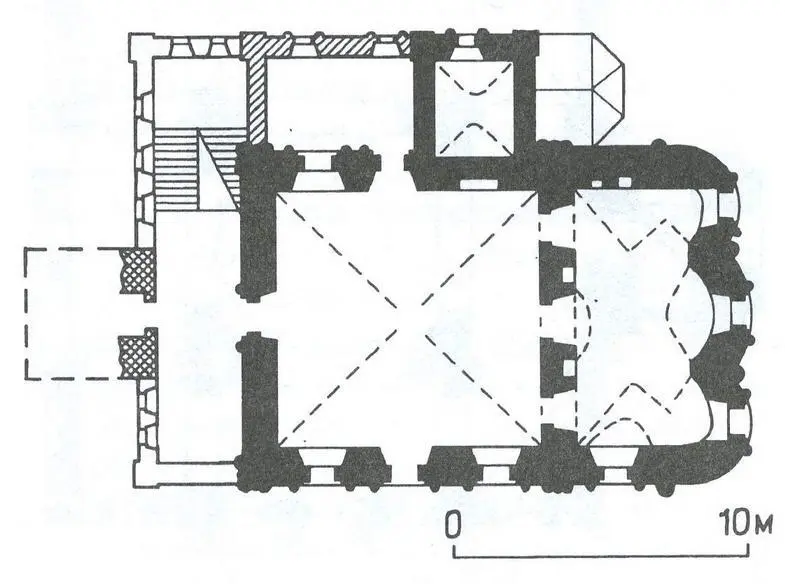

167/2. План церкви

167. ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКАЯ, усадебная, построена по прошению Ф.М. Полева в 1692–1694 гг. Кирпичное здание своей развитой асимметричной структурой восходит к московской школе середины XVII в., детальная разработка — стиля московского барокко. Бесстолпный двусветный четверик храма, перекрытый глухим сомкнутым сводом, поставлен на высокий подклет, где помещалась родовая усыпальница Полевых. К подклету примыкает миниатюрный северный придел. Специфика домовой церкви выразилась в отсутствии при ней трапезной. Храм был пятиглавым, окруженным открытой галереей на аркадах. Постепенно перестройки изменили композицию памятника. Уже в XVIII в. над западной частью придела появилось помещение ризницы, над гульбищем — тесовый навес. В XIX в. разобраны малые главы храма и южная часть галереи. К ее западному участку, превращенному в закрытую паперть, примкнула шатровая колокольня.

Читать дальше