В лавке

вида деятельности на конкретном месте и было ли такое разрешение необходимо.

Большая часть этих эргастериев были небольшими семейными предприятиями, в которых работали мастер и его семья. Он заставлял трудиться свою жену, сыновей и зятьев на принадлежащем ему оборудовании; мастерская передавалась из поколения в поколение. Иногда в нем имелись наемные работники и ученики, но это была вспомогательная рабочая сила. Один и тот же мастер мог владеть несколькими мастерскими, профильными для его профессии, но дополнительными должны были руководить его рабы в соответствии с правилами гражданской ответственности: если владелец лично отвечал за дело, то раб возлагал ответственность на своего хозяина.

В некоторых важных мастерских, например в тех, которые занимались производством шелка, использовалось значительное количество наемных работников. В ту эпоху они были относительно защищены. Нормальным сроком трудового соглаше

ния был месяц: в течение этого срока запрещалось переманивать рабочего у другого мастера. Хотя нет сведений относительно обучения работников, но ясно, что среди них имелись не менее квалифицированные мастера, чем их хозяин. Оплата труда, естественно, сильно варьировалась, наиболее квалифицированные работники получали около ХА милиарисия в день. Если они были заняты на производстве полный день и 280 дней в году, то ежегодная зарплата равнялась 12 номисмам. Это обеспечивало достаточно высокий уровень жизни, но единственным способом стать мастером и владельцем мастерской было жениться на дочери хозяина.

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

У Византийской империи было идеальное географическое положение. Ее портовые города, начиная со столицы, отлично подходили для ведения крупной торговли. Торговля никогда не прекращалась, даже если на море шла война с арабами и нападали пираты. В начале IX века как для того, чтобы стимулировать торговлю, так и для того, чтобы увеличить доходы государства, император Никифор I обеспечил судовладельцам ссуду со ставкой 16,6 % — это было в два раза меньше, чем законные проценты на рынке серебра. Византийцы еще до итальянцев, совместно с арабами, с которыми они торговали, стали непревзойденными мастерами в искусстве создания торговых сообществ: вкладчики, предоставлявшие судовладельцам деньги, получали три четверти дохода, а если торговец инвестировал часть средств, то полученная прибыль делилась пополам.

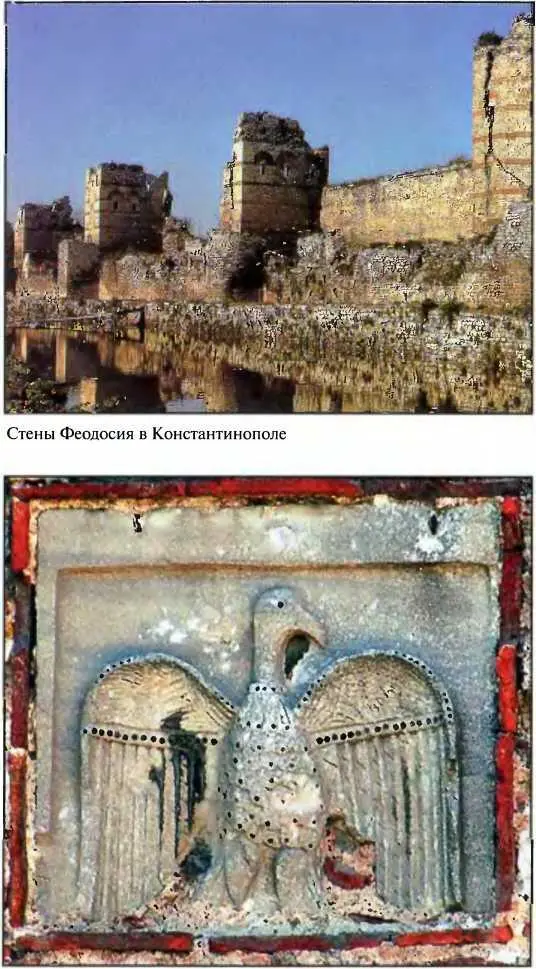

Печать коммеркиария (чиновника, контролирующего торговые отношения)

Византийские корабли с загнутыми носами, двигавшиеся при помощи парусов, бороздили моря поначалу для того, чтобы торговать продуктами питания, доставлять в Константинополь сырье, металлы, шелк, лен, то есть все, в чем нуждались ремесленники города. Товары с Востока поступали в империю через Черное море (Трапезунд) или по сирийскому берегу. Даже во времена самых яростных столкновений сирийские торговцы имели в столице свои кварталы, где они жили порой по десятку лет; с VII века у мусульманских торговцев была в Константинополе своя мечеть. Те же торговцы, византийские и иностранные, вывозили из Константинополя предметы роскоши, производившиеся ремесленниками города. Неоднократно приходилось реорганизовывать порты Константинополя, которые периодически заиливались. В результате этого феодосийский порт на Пропонтиде в X веке вообще прекратил свое существование. Но в защищенных местах удавалось использовать новые приспособления для коммерческой деятельности: берега Пропонтиды и Золотого Рога покрылись деревянными лестницами, расположенными

Константин Великий. Бронза. IV в.

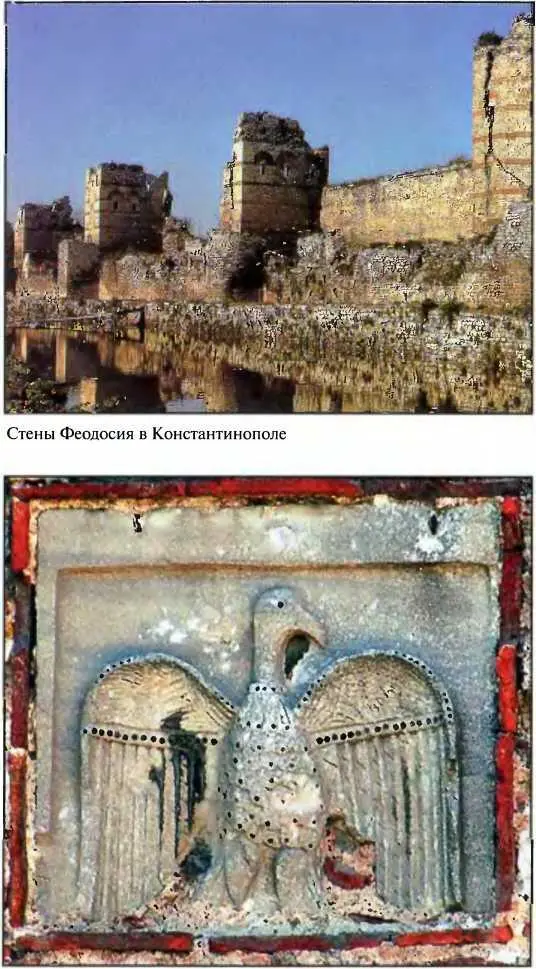

Имперский орел над малой аркой стены Феодосия. IV в.

Створки диптихов консула Ареобинда. Слоновая кость. 506 г.

Читать дальше

![Андрей Домановский - Загадки истории. Византия [litres]](/books/396271/andrej-domanovskij-zagadki-istorii-vizantiya-litr-thumb.webp)