Номисма Никифора Фоки и Василия II

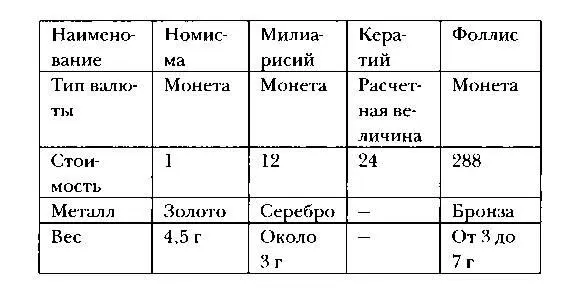

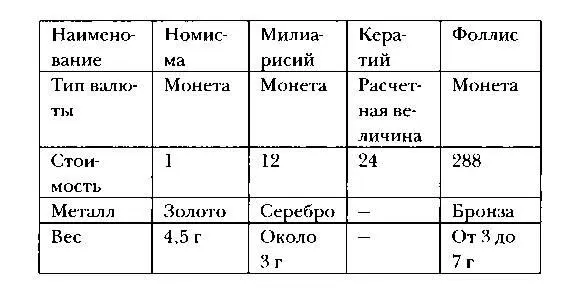

стоимость была в два раза ниже объявленной. Однако система функционировала, так как милиари- сий устоял до 1070 г. Он пал вместе с номисмой и в дальнейшем в империи серебряные деньги больше не появлялись.

Милиарисий являлся все еще слишком крупной монетой для повседневной жизни: в X веке квалифицированный работник в Константинополе получал зарплату в половину милиарисия в день; все закупки оплачивались бронзовыми монетами. Фоллис, весивший вначале более 7 граммов, но порой оказывавшийся вполовину легче, не являлся монетой, обеспеченной весом драгоценного

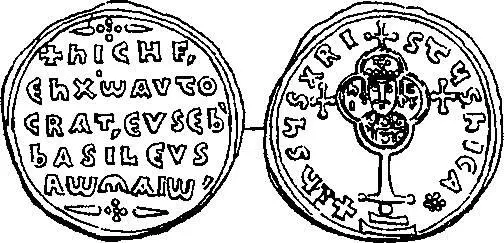

Милиарисий Никифора Фоки

металла; следовательно, 288 фоллисов обменивались на одну номисму; 24 фоллиса — на милиарисий. Стоит добавить, что с точки зрения языка это довольно смешно: ведь, как и в ювелирном деле, для монет единицей является карат, 24-я часть номисмы, теоретическая проба которой должна была равняться 24 каратам. Короче говоря, кера- тий использовали обычно при переговорах и в документах, в том числе общественных, даже если бы никогда не существовало монеты под названием keration; это столько, сколько получает французский рабочий, и его зарплата позволяет купить около пяти килограммов хлеба. Фоллис также исчез в конце XI века. В системе Алексея Комнина существовала бронзовая монета, стоившая в два раза меньше, что отлично демонстрирует необходимость существования в Византии того времени более мелких наличных денег в связи с сильным коммерческим ростом.

Эта система имела некоторые последствия для повседневной жизни Византии. Приходилось проверять вес золотых и серебряных монет, который было весьма соблазнительно уменьшать до приемлемых границ их износа. Существовала должность

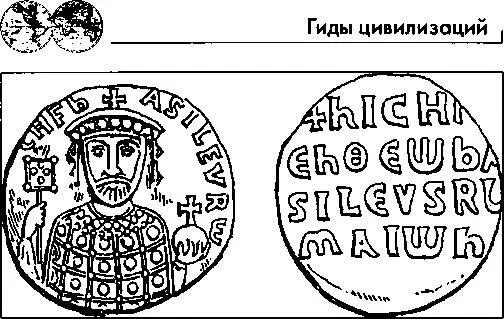

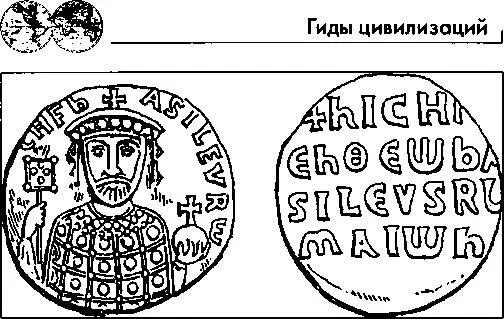

Фоллис Никифора Фоки

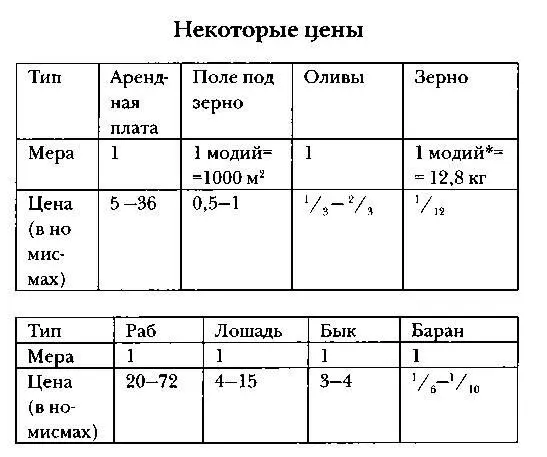

менял, обязанных следить за качеством монет, — они являлись представителями одной из тех профессий, за которыми Константинополь следил особенно пристально, ведь платежеспособность даже фоллиса являлась достаточно значительной, так как на него можно было купить почти фунт хлеба, что обеспечивало человека на весь день. Система платежей отличалась от современной. Придя в булочную, покупатель не мог попросить определенное количество хлеба, так как, если вес продукта не соответствовал целому числу фоллисов, то нельзя было ни добавить денег, ни дать сдачу. Делали наоборот: показывали фоллис и получали столько хлеба, сколько соответствовало стоимости монеты с учетом цены продукта на данный момент. Короче говоря, именно товар приспосабливался к монете, а не наоборот.

Еще одно неудобство касалось выплаты налога. Так как единственной обеспеченной валютой была номисма, а реальная стоимость разменных монет оказывалась намного меньше, то финансовые инспекторы старались взыскивать налоги в обеспеченной валюте, то есть собирать целое число номисм. Необходимо было найти такое ре-

I Византия

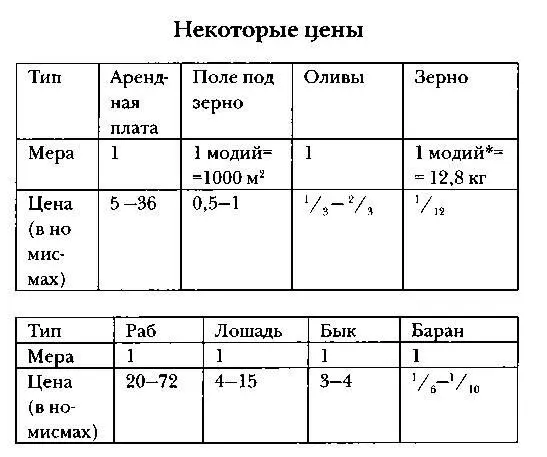

шение, чтобы защитить налогоплательщика и не сделать налог еще более непопулярным. Это называлось харагма (бытовое название золотой монеты). До двух третей номисмы налогоплательщику разрешали оплатить в серебряных или бронзовых монетах, а все, что сверх того, он обязан был внести без сдачи. То же самое касалось, впрочем, частей сверх номисмы: налогоплательщик, с которого причиталось полторы номисмы, должен был принести золотую номисму, а остаток — в монетах. Чтобы понять значимость такого порядка, надо иметь в виду, что за земельный надел обычного размера, например 5 гектаров, приходилось платить Vi номисмы.

* Модием называлась не только мера площади, но и мера сыпучих т ел ( ! / 6 медимна). — Примеч. ред.

СЕЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА

ТЕХНИКА И СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

Техника и способы ведения полевых работ изменялись относительно мало. Поначалу то, что Византия унаследовала римские аграрные традиции, было скорее ее преимуществом. Просвещенные аристократы читали латинские труды Витрувия, или Колумеллы, собранные в «Геопониках», и пытались применить опыт римлян в своих владениях.

Читать дальше

![Андрей Домановский - Загадки истории. Византия [litres]](/books/396271/andrej-domanovskij-zagadki-istorii-vizantiya-litr-thumb.webp)