Весьма оригинальна двухкупольная церковь (илл. 122), сооруженная, видимо, в 80-х гг. того же столетия. По характеру своей архитектуры она напоминает аналогичные здания В. Баженова (ионические портики, круглые и овальные окна и т.д.). Внутри стояло надгробие 3. Чернышева в виде пирамиды с его барельефным портретом, выполненное, как думают, скульптором Ф. Шубиным (ныне в музее Донского монастыря в Москве).

244 123. Усадебный дом Гончаровых в Яропольце. 1780-е гг.

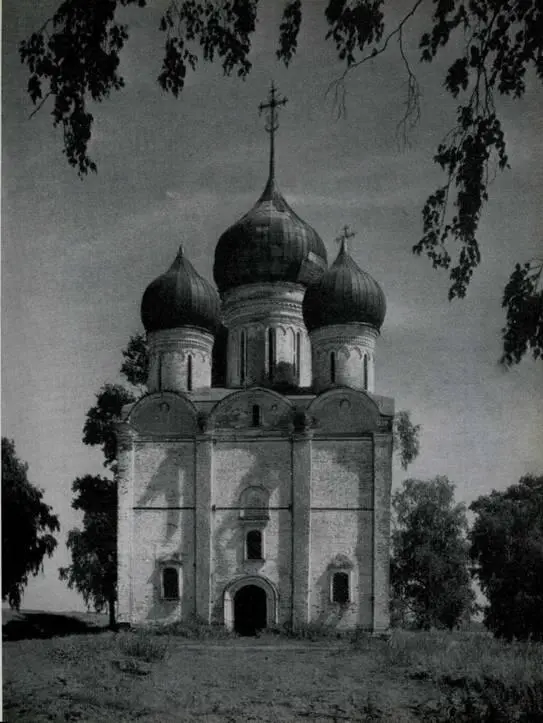

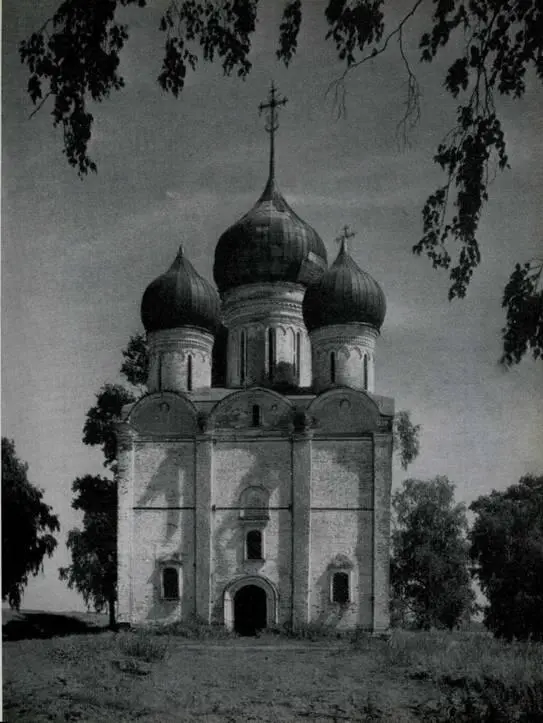

124. Собор в Микулине-Городище. 1559

Рядом с Яропольцем Чернышевых, на берегах той же реки Ламы, расположен Ярополец Гончаровых, сделавшийся их владением с 20-х гг. XIX в. В 1833 г. в Яропольце был Пушкин, женатый на дочери Гончаровых. Эта усадьба значительно скромнее резиденции Чернышевых. Небольшой усадебный дом (также пострадавший в 1941 г.) с оригинальным планом соединен переходами с двумя небольшими флигелями (илл. 123). Коринфские колонны и пилястры с сопутствующими деталями, выполненные с применением штукатурки, выделяются на фоне красно-кирпичных стен, что является необычным в архитектуре 80-х гг. XVIII в. – времени, к которому относятся основные здания усадьбы. Столь оригинальный прием объясняется тем, что усадьба была окружена оградой с башнями, выполненными в псевдоготическом стиле. Лишь отдельные приемы в виде стрельчатых переплетов рам или красно-белой расцветки стен связывали дом с остальными зданиями усадьбы.

Изящные классические формы усадебного дома Яропольца Гончаровых, как и план, свидетельствуют, что его проект был составлен видным и талантливым архитектором. Об этом же говорила архитектура башен въездов и хозяйственных построек, где также встречаются классические мотивы в виде портиков, пилястров и т. д. Такое соединение классики с псевдоготикой заставляет думать, что автор принадлежит к кругу зодчих, работавших скорее с Казаковым, нежели с Баженовым, стремившимся к более цельному и последовательному применению псевдоготических форм.

Внутреннее убранство дома погибло во время пожара усадьбы 1941 г.

Усадебная церковь была сооружена в 1755 г., однако ее сильно перестроили в 1808 г., наделив классическими деталями, среди которых известную роль играют ионические портики и формы позднего классицизма.

Наш маршрут завершает Микулино-Городище – интереснейший памятник древнерусской культуры, расположенный на реке Шоше. Впервые город упомянут в летописи в 1363 г. Основавшие его тверские князья деятельно принялись за его укрепление и развитие. Уже в 1398 г. здесь строится каменный собор, от которого сохранилась памятная доска (копия XIX в.), вмурованная в стены существующего храма. По-видимому, в эти годы насыпаются валы, имеющие почти 600 м в окружности и достигающие высоты в 5,5 м. В город вели трое ворот, башни которых были «встроены» в систему валов. Археологические раскопки установили не только наличие многих изб в городище, но и примыкавших к нему большого посада и торга. Значение Микулина особо возросло в XV в., когда его удельные князья даже чеканили собственную монету.

125. Серебряная чаша из Микулина-Городища. Начало XV в. (Москва, Исторический музей)

126. Церковь на погосте Пески. XVIII в.

Существующий пятиглавый собор (илл. 124), по утверждению некоторых историков, относится к 1559 г./ чему не противоречат его торжественные формы и архитектурные детали, как порталы, профилировка закомар и декоративное убранство барабанов. Храм по стройности своих общих форм может быть отнесен к группе наиболее видных сооружений подобного типа. Построенный на ныне пустом городище с его вековыми березами, он обращает на себя внимание среди живописного пейзажа поймы реки Шоши.

Из Микулина-Г ородища происходит известная серебряная чаша (илл. 125) начала XVв.,хранящаяся в Историческом музее в Москве. Она была найдена в осыпи вала свыше ста лет тому назад. Великолепно вычеканенные орнаменты вместе с символами евангелистов и конной фигурой святого Георгия, помещенной в центре, образуют узор, масштаб и формы которого хорошо связаны с самой чашей. Наличие греческих букв заставляет предполагать, что ее выполнял приезжий с Балкан незаурядный мастер. Повидимому, она служила заздравной чашей, из которой на торжественных пирах пили русские князья. Есть предположение, что она могла принадлежать князю Юрию Звенигородскому.

Читать дальше