Окрестности этого старинного села привлекают к себе скромной поэтичностью своего мягкого пейзажа.

Я помню ясный, чистый пруд;

Под сению берез ветвистых,

Средь мирных вод его три острова цветут;

Светлея нивами меж рощ своих волнистых.

За ним встает гора, пред ним в кустах шумит

И брызжет мельница. Деревня, луг широкой,

А там счастливый дом.. . туда душа летит,

Там не хладел бы я и в старости глубокой!

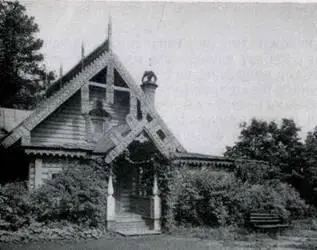

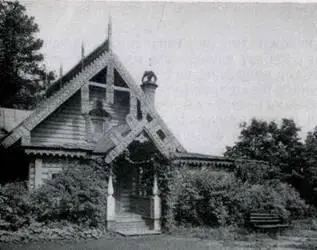

6. Усадебный дом в Муранове. 1841

Так писал поэт Баратынский о Муранове, расположенном в 3 км по левую сторону от станции Ашукинской. Здесь, в Муранове, поего чертежам в 1841 г. был построен дом (илл. 6). К этому времени пора построек усадебных домов, украшенных портиками, миновала. На смену обширным усадьбам, столь частым в русской архитектуре исхода XVIII века, пришли небольшие и скромные усадебные домики с их семейными праздниками и неторопливой обыденной жизнью.

Архитектура дома мурановской усадьбы необычайно проста. Двухэтажное здание с восьмигранным, некогда стеклянным куполом и трехгранными выступами на южном и северном фасадах лишено каких-либо декоративных деталей. Лишь небольшая двухэтажная башня у одноэтажной пристройки несколько оживляет общий вид здания, приветливо выглядывающего из зелени парка.

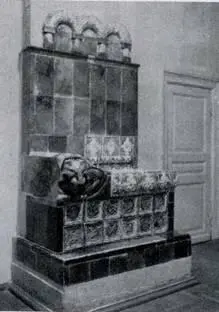

7. Зал дома в Муранове

Очарование Муранова во многом определяется необычайной душевностью его обстановки. Небольшие комнаты первого этажа, сопутствующие центральному залу, как и он сам, также почти лишены каких-либо видных архитектурных деталей. Лишь изысканная мебель, расставленная с редким уютом, семейные портреты, гравюры, литографии и акварели на стенах, русский фарфор и бронзовые изделия составляют основу их убранства (илл. 7). Тикают часы, в вазах на столах цветы, на окнах комнатные растения – посетителя усадьбы не покидает ощущение, что владельцы только что вышли, оставив его наедине с тем миром, который был создан здесь усилиями не только Е. Баратынского, но и Ф. Тютчева, сделавшегося впоследствии владельцем Муранова.

Если мы проследим замысел, лежащий в основе планировки дома, то мы поразимся продуманности каждой части, каждой детали. Так, окна средней комнаты верхнего этажа, служившие классной для детей Баратынского, помещены под крышей купола с целью не отвлекать их во время уроков. Под домом идет подземный ход, по которому в зимнее время слуги проносили в дом дрова, минуя жилые комнаты.

8. Церковь в селе Воздвиженском. 1837-1848

Мураново, превращенное с 1920 г. в музей имени Ф. Тютчева, сохранило в своих стенах множество художественных и литературных реликвий, связанных с ее владельцами, в первую очередь с Тютчевым. Не раз издававшиеся путеводители и очерки знакомят с музеем-усадьбой, с бытом и культурой среднепоместного дворянства середины XIX в.

Не менее характерен и мурановский парк, тесно примыкающий к дому. Здесь мы не найдем ни звездчатых в плане аллей, ни стриженых лип, ни искусно посаженных кустов, обрамляющих, словно кулисы, лужайки с их далекими видами на окрестности. Здесь все настолько просто и незатейливо, что кажется, рука человека не прикасалась к этому уголку старого русского леса с его вековыми березами, зарослями кустарников и чуть видными дорожками-тропинками. Красота и задушевность Муранова заставит почти любого посетителя не раз побывать тут, чтобы еще раз испытать очарование этой усадьбы, полнее познакомиться со всеми ее художественными сокровищами.

В 8 км справа от платформы Калистово, на шоссе Москва – Ярославль, стоит село Воздвиженское. Некогда здесь стоял один из путевых дворцов, построенных русскими царями на дороге к Троице- Сергиеву монастырю, чему немало способствовали живописные берега небольшой петляющей речки Паши. Однако время не сохранило здесь ни одного древнего памятника. До нас дошла лишь церковь, построенная в 1837-1848 гг. (илл. 8), когда формы архитектуры русского классицизма заметно клонились к упадку.

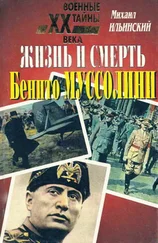

9. «Теремок» в Абрамцеве. 1873

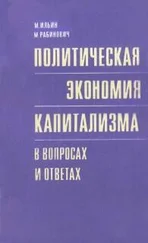

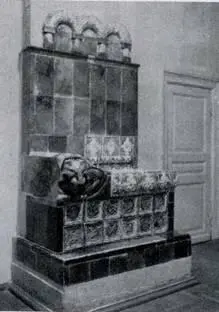

10. Усадебный дом в Абрамцеве. Печь по рисунку М. Врубеля. Конец XIX в.

Читать дальше