38. Усадебный дом в Кривякине. Середина XVIII в.

Сама форма пятиглавого хорошо скомпонованного храма заставляет вспомнить такие памятники, как собор в Измайлове в Москве.

Внутри собор сохранял превосходный резной иконостас и ценные богослужебные предметы, среди которых выделялся потир (чаша), пожертвованный Борисом Годуновым в 1698 г. в храм села Хорошева под Москвой. Каким образом попал он сюда – остается загадкой. Неизученные здания бывшего монастыря в Фаустове заслуживают не только восстановления, но и введения в историю русского искусства как интереснейшие произведения конца XVII столетия .

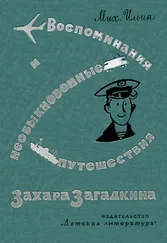

Добравшись до Воскресенска, нам вновь предстоит небольшое отклонение от основного пути. В 2 км от города, почти у самого берега Москвы-реки, расположена усадьба Крив як и но, принадлежавшая в XVIII-XIX вв. семье Лажечниковых, из которой вышел известный писатель – автор «Ледяного дома». Усадебный дом (илл. 38) был сооружен в середине XVIII в., в эпоху стиля барокко. В Подмосковье он, пожалуй, единственный, поскольку в эти годы строительство усадеб почти не велось, так как большинство владельцев было связано обязательной в те годы государственной гражданской и военной службой. К сожалению, позднее сильно перестроенный дом сохранил лишь типичное расположение части комнат и центральную часть фасада, выходящего в сторону реки.

Обратите внимание, как создано впечатление богатого декоративными формами фасада, хотя это достигнуто относительно простыми средствами. Неизвестный нам по имени архитектор по сторонам центрального окна поставил пилоны, перед торцами и боковыми сторонами которых установил колонны. Такие же коринфские колонны стоят и на углах основного объема. Благодаря такому расположению колонн на фасаде создалась богатая светотеневая игра. В противоположность этому приему обрамления окон, как и надоконные сандрики верхнего, третьего, этажа относительно скромны. Над раскрепованным антаблементом завершающей части дома первоначально стояли вазы, напоминавшие вазы на Пашковой доме в Москве (ныне библиотека имени В. И. Ленина).

Если воспользоваться железной дорогой, связывающей Воскресенск с Павелецкой линией, то можно познакомиться с группой интереснейших памятников XVI в., отстоящих от Воскресенска в 18-23 км. Первым из них является село Прусы (от станции Непецино – 6 км), где имеется небольшой шатровый храм (илл. 39). Правда, в последующие века он претерпел ряд переделок, но тем не менее основные его формы целы. Вход украшен порталом, отличающимся высоким и острым килевидным завершением. Колонки портала имеют граненые дыньки и капители оригинального профиля. На куб храма непосредственно поставлен шатер, без какой-либо промежуточной формы, в данном случае восьмерика, столь обязательного в архитектуре подобных храмов XVI в. Удивляться этой оригинальной черте особенно не приходится, поскольку в рядом расположенной Коломне в середине того же столетия был выстроен аналогичный по конструкции храм, который мог служить образцом. Изучение обоих памятников, нет сомнения, внесет много нового в историю русского каменного зодчества.

Около десяти километров отделяет Прусы от села Г о р о д н я (от станции Непецино-12 км), также имеющее шатровый храм 1578-1579 гг. (илл. 40). Если предыдущий, как мы отмечаем, мало кому знаком, го городенский храм занял прочное место в нашей историко -искусствоведческой литературе.

39. Церковь в селе Прусы. XVI в.

Его гладкий могучий шатер, украшенный у основания «стрелами», водружен на относительно низкий восьмерик, что заставило выглядеть венчающую часть храма особенно монументально. Его особенностью следует считать также и то, что восьмигранная форма определяет и его план и повторяется в его объеме в виде друг на друга поставленных восьмериков. Все они в свое время были украшены полукружиями кокошников, что еще сильнее подчеркивало по контрасту «чистоту» архитектурных линий и лаконизм большого шатра. Эти же кокошники, но меньшего размера поднимались тремя ярусами «в перебежку» (т. е. верхние располагались над стыками нижних) в основании глав боковых миниатюрных приделов. Гульбище-галерея была в свое время по парапету обставлена аркадой с треугольным завершением над каждой аркой. Следовательно, и здесь форма треугольника – «стрелы» и полукружия – являлась основной в декоративном оформлении этой необычайной оригинальной части здания.

Читать дальше