Стоит ли удивляться, что деятельность моя в «Интуристе», куда я так настойчиво стремился, оказалась непродолжительной. Я был уволен по сокращению штатов. При этом мне по-дружески попеняли, что я недостаточно работаю над собой, чтобы досконально знать все достопримечательности города. Не помню, к чему именно придрались. «К тому же, – сказали мне, – немецкоязычный круг становится все меньше и меньше, и, к сожалению, мы вынуждены пойти на сокращение штатов». Я был единственным переводчиком, сократившим их штаты.

Все было так хорошо обставлено, что я даже не пикнул. Сам понимал: «Интурист» – это не для меня. Но опыт работы в бюро путешествий – необходимый опыт общения – был мне полезен. К тому же здесь тоже были – да не покажется это странным – порядочные и честные люди, с которыми я поддерживал отношения и которые не раз выручали меня потом.

Года через два или три я получаю письмо из Вологды от одного из тех парней, которые во время памятного лыжного марш-броска дотянули меня до финиша. Он просил достать лекарство для матери. Я отправил ему лекарство и, пользуясь случаем, его и второго парня пригласил в Ленинград. Вот тут-то я и обратился к бывшим коллегам из «Интуриста» и с их помощью на целых два дня заполучил люкс в одной из самых шикарных гостиниц – в «Европейской». Для этих ребят из далекой глубинки пребывание в Ленинграде, думаю, стало событием. Парни были в восторге от города, ну и, конечно, этот роскошный номер в гостинице с белым роялем, ужин на крыше, который я заказал, – все потрясло их неискушенное воображение.

К сожалению, след их со временем затерялся. Один из них, как случайно узнал я позже, спился. Как бы то ни было, я был искренне рад, что смог оказать им гостеприимство и их немного порадовать. Однако подобные эскапады, хоть как-то успокаивающие мою совесть, на самом деле я позволить себе не мог.

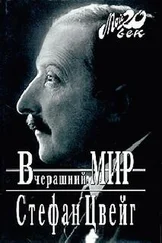

Итак, я снова остаюсь без работы и снова вынужден взяться за репетиторство. Зато свободные вечера я посвящаю «Вчерашнему миру». И тут Олег Дмитриевич, зная о моих занятиях переводом, предложил мне перевести небольшой рассказ Альфреда Андерша. Мало того что Олег Дмитриевич оказал неоценимую практическую помощь – по его рекомендации рассказ был принят редакцией газеты «Смена», где печатался и сам Вейцман. Так (а для меня это было событие) появился первый мой перевод.

Первый успех подстегнул меня к дальнейшей работе. Мне удалось опубликовать еще несколько небольших переводов, и я возомнил себя переводчиком. К счастью, я не заказал себе визитной карточки, где под фамилией черным по белому было бы напечатано: «переводчик», смутно догадываясь, что многое мне еще не по зубам. Обращаясь к Цвейгу, я всякий раз стыдливо усмирял свою эйфорию и чувствовал себя рядом с ним – замечательным стилистом – беспомощным ребенком.

Но аппетит, как известно, приходит во время еды. Я продолжал одновременно с прерываемой сомнениями и чувством собственной недостаточности работой над книгой Цвейга и далее переводить небольшие вещи. Я не выбирал, да и выбирать особенно было не из чего, потому что немецкоязычные книги все еще были редкостью, а мои знания немецкой литературы – прежде всего постклассической и современной – были фрагментарны и зависели от таких случайностей, как та, которая дала мне в руки «Вчерашний мир» Цвейга.

Так же случайно, как в свое время на Цвейга, я натолкнулся на небольшой томик Эриха Кестнера, немецкого поэта, совсем мне неизвестного. Стихи его настолько мне понравились – я увидел в них близость к Есенину, – что я перевел два стихотворения и отправил их в ту же «Смену», которая вскоре их напечатала. Но это не все: я тут же пишу поэту письмо и предлагаю прислать мне его новые произведения, чтобы я, ознакомившись с ними, что-то из них перевел на русский. Адреса Кестнера я не знал, но в предисловии прочитал, что родом он из Дрездена, и я ничтоже сумняшеся адресовал письмо товарищу Эриху Кестнеру в Дрезден, в издательство ГДР, которое выпустило его книгу.

Через несколько недель я получил ответ из дрезденского издательства. Эрих Кестнер живет не в Дрездене (ГДР), а в Мюнхене (ФРГ). И хотя Кестнер оказался не товарищем, а господином, я написал ему в Мюнхен. Через четыре месяца я получил бандероль – несколько книг Эриха Кестнера, краткую его биографию и сопроводительное письмо, написанное, разумеется, секретарем, а им лишь подписанное.

Со стихами Кестнера произошло то же самое, что и с книгой Цвейга: они легли, так сказать, в долгий ящик. Я попытался кое-что положить на бумагу, но скоро вынужден был признать, что это мне пока что не по силам. Однако Цвейг не отпускал меня от себя. Если у меня что-то не получается и я понимаю это, значит я на верном пути. Большие вершины так просто не покоряются. К их взятию надо долго готовиться. Я помышлял о непокоренных вершинах, а сам трудился ради хлеба насущного. Трудился не покладая рук, но, очевидно, в жизни моей снова началась черная полоса: на все, что я предлагал, редакции отвечали отказом, а то немногое, что удавалось пристроить, не приносило ни богатства, ни славы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу