После этого наступает С-dur’ный эпизод. Он начинается спроведения темы, которая носит здесь не драматический, взволнованный характер, как в начале сочинения, а очень спокойный, несколько хоральный. Четыре следующие вариации объединены в группы по две аналогичные вариации. Четырнадцатая повторяет тринадцатую (только и движение и мелодия идут в ней двойными нотами), а пятнадцатая и шестнадцатая опять имеют одинаковый характер. Таким образом, мы видим, что весь мажорный эпизод — как бы изложение темы и две пары вариаций.

Далее идет построение из шести вариаций, несколько более свободно расположенных, — нечто вроде разработки. Первая из них — контрапунктическая с имитациями, затем две вариации разного характера и наконец снова две вариации парные того же типа, как в начале, — сначала движение триолей шестнадцатых в левой руке, потом — в правой. «Разработка» завершается канонической вариацией, написанной в виде выдержанного двухголосного канона, изложенного октавами.

После этих шести вариаций типа разработки наступает то, что я воспринимаю как подобие репризы: хоральное изложение темы на своеобразном, колеблющемся фоне. В начале сочинения после темы шли три однотипные вариации, которым здесь соответствует одна, совершенно того же типа, с той же идеей. Следующая вариация очень сходна с четвертой. Таким образом, все это построение производит впечатление довольно ясно выраженного возвращения к началу, иначе говоря — репризы.

Затем идут две парные вариации двойными нотами, потом одна очень спокойная с таким же сопровождением, как в семнадцатой. Из следующих далее двадцать девятой и тридцатой вариаций последняя представляет собой хоральный подход к коде, которой являются тридцать первая и тридцать вторая вариации. Тридцать первая буквально повторяет тему на органном пункте pianissimo , а тридцать вторая — это как бы та же вариация, но изложенная в виде гаммообразных пассажей. Затем начинается собственно кода, образующая цепь мелких вариаций, приводящих к заключению. В самом конце появляется несколько измененная тема — обычный прием Бетховена, когда в конце произведения появляется новая, очень свежо звучащая фраза, построенная на основе первоначального тематического материала. Таким образом, эти вариации представляют собой своеобразное, весьма законченное и целостное построение, что в классических сочинениях вариационной формы довольно необычно, поскольку, как правило, они являются просто соединением ряда отдельных вариаций.

Теперь — более детально о каждой вариации.

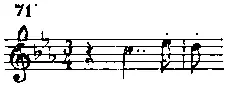

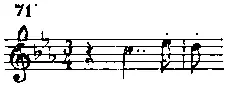

В теме ярко проявляется характер мятежности и взволнованности, свойственный этому сочинению. В первых пяти тактах левая рука играет выдержанные аккорды, а правая — тему. С моей точки зрения, распространена постоянная ошибка в расшифровке декламационного построения этой темы. Ее почти всегда играют так, как будто она построена следующим образом:

Между тем звук на второй четверти второго такта относится не к первому мотиву, а ко второму, что гораздо напряженнее и драматичнее. Если мы посмотрим, как Бетховен ставит во всех вариациях лиги, мы увидим, что, кроме одного случая, несомненно ошибочного, второй мотив всегда начинается со второй четверти, а в коде, когда Бетховен дает видоизмененную тему, он даже ставит на второй четверти sforzando. Если мы проанализируем тему и будем читать ее по бетховенским лигам, то увидим вместо довольно ординарного скачка на октаву (в тактах четвертом и пятом) гораздо более смелые и яркие ходы на увеличенную октаву и нону: фа — фа-диез , фа-диез — соль, стремящиеся к звуку ля-бемоль:

Я думаю, что Бетховен своими лигами вполне подтверждает мою правоту.

Тема, как уже сказано, очень яркая, патетичная. В первом же такте стоит forte , а в шестом имеется усиление, которое повторяется в том же такте во всех вариациях. В мелодии не надо связывать шестнадцатую с восьмой на сильной доле:

Аккорды в левой надо играть очень плотно, без пауз.

В первых трех вариациях исполнители почему-то обыкновенно резко меняют темп и начинают играть значительно скорее. Этого не следует делать. Я рекомендую для этих вариаций аппликатуру, которую смело могу назвать превосходной, так как не я ее изобрел: ее показал в свое время Сафонов моей жене, когда она у него училась. Аппликатура эта очень остроумна: когда мы приходим пятым пальцем на соль , мы начинаем чередовать первый и третий пальцы; так же и в левой руке. При игре двумя руками эта аппликатура оказывается симметричной и очень удобной. Сначала она кажется трудной, но потом, когда привыкнешь, дает великолепный результат.

Читать дальше