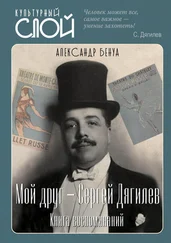

Пресса уделила данной экспозиции много внимания, отзывы были в основном положительные, хотя в них часто сквозит и доля удивления. «Это не только выставка произведений современных, но можно сказать даже, что это отчасти живопись будущего, потому что многие из картин […] публике прямо непонятны» 10.

Такой альтернативный показ молодых дарований не мог не вызвать реакции со стороны консервативного лагеря. И эта реакция не заставила себя долго ждать, она поступила от Владимира Стасова, бесспорного лидера среди российских критиков.

Стасов был один из самых влиятельных интеллектуалов в общественной жизни России второй половины XIX века и также представлял собой наиболее фанатичного пропагандиста движения в искусстве, которое принято обозначать термином «идеологический реализм». На темы искусства он начал писать с 1847 года, но звезда его славы по-настоящему взошла в 60-х и 70-х годах. Вначале он выступал преимущественно как музыкальный критик, сделавший себе имя в качестве пропагандиста «Могучей кучки», в которую входили Мусоргский, Римский-Корсаков и Бородин. Тех же взглядов он придерживался и в отношении изобразительного искусства; он был одним из важнейших лиц, способствовавших становлению и славе передвижников. Особенно значительную роль Стасов сыграл в биографии Модеста Мусоргского и Ильи Репина.

Он сформулировал эстетику утилитаризма: [95] Утилитаризм – в искусствоведении советского периода это направление было принято обозначать как «искусство для народа». (Прим. пер.)

искусство должно быть поставлено на службу освобождению народа путем распространения жесткого внецерковного просветительства и вместе с тем проповеди славянофильского утопизма. Хорошее искусство, по мнению Стасова, должно быть «здоровым, верным природе жизни, правдивым, глубоким и искренним» 11. Всегда уверенный в собственной правоте, Стасов был ярым противником всего нового в русском искусстве, особенно если это новое шло из Западной Европы. Он отстаивал свои убеждения в прессе с фарисейской нетерпимостью и жаром, необычным даже для российского художественного мира, в котором всегда кипели жестокие страсти.

В личном общении Стасов был человеком теплым, сердечным и щедрым. С заразительным жаром он боролся за свои идеалы, вовлекая множество людей в дела, которые сам отстаивал. У него была куча знакомых, он со всеми переписывался и везде был радушно принят. Благодаря огромной энергии и претензии на истину в последней инстанции, которыми были отмечены все его выступления, у него сложилась репутация непогрешимого авторитета. Даже те, кто терпеть его не мог, как, например, И. С. Тургенев, не порывали с ним и, в случае необходимости, оказывали поддержку. Игорь Стравинский встречался со Стасовым, еще будучи ребенком, так как тот часто заходил к его отцу, знаменитому басу императорского театра. После кончины Стасова Стравинский писал, что было странно видеть его лежащим в гробу со сложенными руками, поскольку «во всем мире не было человека более открытого, чем Стасов» 12.

Дягилев, должно быть, нередко видел его в Богдановском, поместье Философовых. Анна Философова была одной из ближайших подруг Стасова, и бородатый публицист регулярно наведывался к ней в гости. В 60-х и 70-х годах в Богдановское часто съезжались интеллектуалы левого толка. Между тем для Дягилева с Философовым поместье представляло собой укромный уголок, в котором удобно было разрабатывать собственные планы. Для тетушки Ноны это было настоящей драмой, ведь она чувствовала, что ей приходится выбирать между своими ближайшими родственниками и убеждениями стасовки. Как она сама писала: «Для меня, женщины 60-х годов, все это было так дико, что я с трудом сдерживала мое негодование. Они надо мной смеялись. Все поймут, какие тяжкие минуты я переживала при рождении декадентства у меня в доме!» 13

Стасов, в свою очередь, в письме Елене Поленовой признавался, что какое-то время он сдерживался, старался не трогать Дягилева в первую очередь из-за Анны:

«В течение 96-го и 97-го года Дягилев часто и много смущал меня своими печатными статьями в разных журналах. Я там не находил ничего, кроме грубого невежества, нахальства, надутости собой, а главное непозволительного верхоглядства и бесконечной поверхностности. Всего же непозволительнее казалась мне проповедь Дягилева, что никакого “сюжета” и “содержания” не надо для искусства, а довольно одного “художественного исполнения”. Я долго воздерживался, не хотел трогать Дягилева, потому что он приходится родным племянником даме, которую я глубоко люблю и уважаю и которая дорога моему семейству 40 лет (в особенности покойной моей сестре). Это прелестная и милая Анна Пав. Философова. Притом же она мне сама много раз повторяла: “Да оставьте его, Владимир Васильевич, оставьте, ведь он всего только занесшийся мальчишка!” […] Но, наконец, у меня однажды терпение лопнуло, особливо когда я стал видеть, что те из нашей художественной молодежи, которые послабее умом или характером, а иногда и то и другое вместе, слушают с неким “почтением” глупости Дягилева, прибавляют их к тем глупостям, какие получали и сами непосредственно из Парижа […].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу