Но как ни чудовищно было совершенное ими духовное предательство, они все же не могли принять клоаку современной культуры, ибо когда-то видели более высокую и благородную возможность. Не умея или не желая понять, что ее уничтожило, эти люди проклинали мир, призывали человечество вернуться к лишенным смысла догмам религии, традиции и т. п. или просто молчали. Не в силах ни подавить свое ощущение жизни, ни бороться за него, они нашли «простой» выход в отказе от ценностей как таковых. «Бороться» в данном случае означает «думать». До сих пор я поражаюсь тому, как упорно люди цепляются за свои пороки и как легко отступаются от всего, что считают благом.

Отступничество – не моя епархия. Если я вижу, что благо для людей возможно, но исчезает, мне мало объяснения, что, мол, «такова мировая тенденция». Я спрашиваю: почему? Что вызвало к жизни такую тенденцию? Кто или что определяет мировые тенденции? (Ответ на последний вопрос: философия.)

Прогресс человечества происходит не прямо и не автоматически, этот путь труден и извилист, временами он уводит далеко в сторону или поворачивает назад, в косную тьму иррационализма. Своим движением вперед человечество обязано людям-мостам, способным охватить умом достижения некоторой эпохи, передать их через годы и века и нести дальше. Замечательный пример такого человека – Фома Аквинский: он стал мостом, перекинутым от Аристотеля к эпохе Возрождения через позорный регресс Средневековья.

Если говорить только о модели, не предполагая сравнения конкретных деятелей, то я – тоже такой мост. Я соединяю эстетические достижения девятнадцатого века с умами, стремящимися к их открытию, где бы и когда бы эти умы ни существовали.

Нынешние молодые люди не в состоянии понять реальность, в которой потенциал человека был выше, чем сегодня, и осмыслить масштаб сделанного тогда в сфере рациональной (или полурациональной) культуры. Но я видела эту культуру. Я знаю, что она существовала на самом деле, что она возможна. Это-то свое знание я и хочу донести до людей – через краткий промежуток длиной меньше века, – прежде чем окончательно опустится завеса варварства (если она опустится) и последняя память о величии человека исчезнет в новом Средневековье.

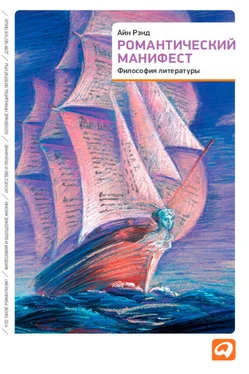

Я поставила себе задачу выяснить, благодаря чему стало возможным существование романтизма, величайшего достижения в истории искусства, и что его уничтожило. Оказалось, что романтизму – как и многому другому, включая философию, – нанесли поражение его собственные представители и что он никогда – даже в эпоху своего расцвета – не был должным образом узнан и признан. Индивидуальность романтизма – то, что я стремлюсь передать будущему.

Сегодня тела, добровольно позволившие лишить себя мозгов и глаз, дергаются и кривляются на зловонных подмостках, выполняя древние ритуалы изгнания страхов, – таких ритуалов можно купить дюжину на пятак где-нибудь в джунглях, – а трясущиеся шаманы называют это «искусством». Но я не готова сдаться и оставить мир на расправу тем и другим.

У наших дней нет искусства и нет будущего. В контексте прогресса будущее – это дверь, открытая только для тех, кто не отказался от своего дара познания; через нее нет прохода для мистиков, хиппи, наркоманов, приверженцев первобытных ритуалов – для всех тех, кто низводит себя на полуживотный, полусознательный, сенсорный уровень понимания действительности.

Случится ли в наши дни эстетический ренессанс? Не знаю. Зато точно знаю, что всякий, кто борется за будущее, уже живет в нем сегодня.

Все эссе в этой книге, за одним исключением, были впервые опубликованы в моем журнале The Objectivist (ранее The Objectivist Newsletter ). Даты в конце эссе соответствуют конкретным номерам журнала. Исключение составляет «Предисловие к роману “Девяносто третий год”»; это сокращенная редакция предисловия, написанного мною для нового издания романа Виктора Гюго «Девяносто третий год» в переводе Лоуэлла Бэра, которое было выпущено в 1962 г. издательством Bantam Books, Inc.

Айн Рэнд Нью-Йорк, июнь 1969 г.

1. Психоэпистемология искусства

Положение искусства на шкале человеческого знания, быть может, самый красноречивый симптом диспропорции в развитии разных его ветвей. Гигантская пропасть разделяет прогресс физических наук и стагнацию (а в последнее время – регресс) сферы гуманитарных знаний.

В физических науках до сих пор сохраняют главенствующие позиции остатки рационалистической эпистемологии (которая стремительно уничтожается), в то время как гуманитарные дисциплины практически полностью отданы на откуп примитивной эпистемологии мистицизма. Физика достигла уровня, где человек в состоянии изучать субатомные частицы и межпланетное пространство, а такое явление как искусство остается тайной: мы ничего или почти ничего не знаем о его природе и функции в жизни человека, об истоках той огромной силы, с которой оно воздействует на нашу психику. А ведь для большинства людей искусство значимо глубоко и лично , и оно присутствовало во всех известных цивилизациях задолго до изобретения письменности, постоянно сопровождая человечество еще с доисторической эпохи.

Читать дальше

![Айн Рэнд - Подумай дважды [Think Twice]](/books/30126/ajn-rend-podumaj-dvazhdy-think-twice-thumb.webp)