И эта малая книга в своей горькой любви и прямоте – хорошая опора этого народа. Есть у нее Дарьи, есть Сени, которых можно только убить, а не переменить. И они, слава Богу, хоть растерявшийся, но еще живой народ. А пока работают такие писатели, как Распутин, лучшие люди России не останутся безгласны, услышат друг друга и укрепят и своих детей.

«Правда в памяти», – говорила старуха Дарья, и ее с этого не свернуть. Теперь к этой правде прибавляется входящая в нее, но долго вытачиваемая и изгоняемая правда веры, без которой память неполна и ослабленна. И обе они возвращаются с такими книгами в детское сознание – это сулит надежду. Странным спутником прошел со мною в этих страницах нечаянный Вяч. Иванов, думавший о русской культуре на таком же революционном переломе и не терявший света. Он тоже настойчиво говорил о памяти. Значит, не случайно. «Память – начало динамическое; забвение – усталость и перерыв движения, упадок и возвращение в состояние косности» [4].

Мы еще дотягиваем период усталости и упадка, период насильственно поддерживаемого забвения, но век и тысячелетие ведь не только кончаются – они готовят работников совсем нового времени, которые придут из читателей таких книг со спокойным и уже не шатающимся знанием своего – дети своей Родины и культуры, дети русской литературы.

1998 В. Курбатов

Прощание с Матёрой

Повесть

1

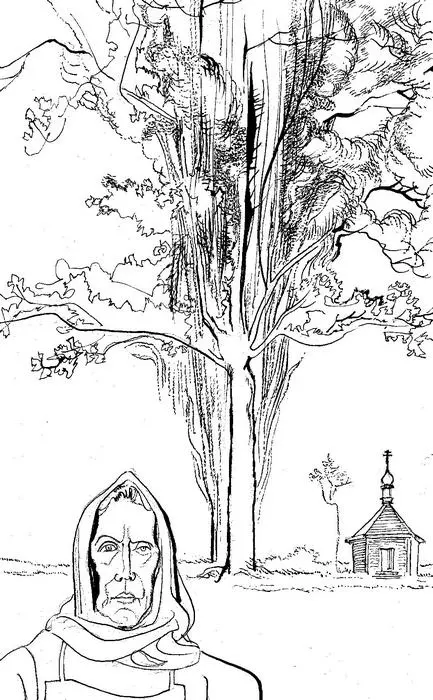

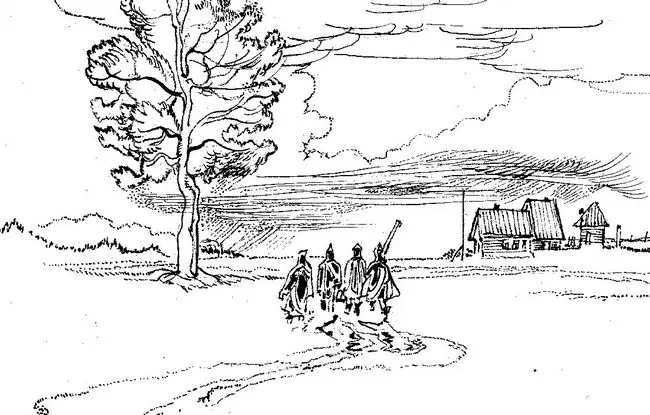

И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя для Матёры, для острова и деревни, носящих одно название. Опять с грохотом и страстью пронесло лед, нагромоздив на берега торосы, и Ангара освобожденно открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь. Опять на верхнем мысу бойко зашумела вода, скатываясь по релке на две стороны; опять запылала по земле и деревьям зелень, пролились первые дожди, прилетели стрижи и ласточки и любовно к жизни заквакали по вечерам в болотце проснувшиеся лягушки. Все это бывало много раз, и много раз Матёра была внутри происходящих в природе перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня. Вот и теперь посадили огороды – да не все: три семьи снялись еще с осени, разъехались по разным городам, а еще три семьи вышли из деревни и того раньше, в первые же годы, когда стало ясно, что слухи верные. Как всегда, посеяли хлеба – да не на всех полях: за рекой пашню не трогали, а только здесь, на острову, где поближе. И картошку, морковку в огородах тыкали нынче не в одни сроки, а как пришлось, кто когда смог: многие жили теперь на два дома, между которыми добрых пятнадцать километров водой и горой, и разрывались пополам. Та Матёра и не та: постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали на дрова, все пока в жизни, в действии, по-прежнему голосят петухи, ревут коровы, трезвонят собаки, а уж повяла деревня, видно, что повяла, как подрубленное дерево, откоренилась, сошла с привычного хода. Все на месте, да не все так: гуще и нахальней полезла крапива, мертво застыли окна в опустевших избах и растворились ворота во дворы – их для порядка закрывали, но какая-то нечистая сила снова и снова открывала, чтоб сильнее сквозило, скрипело да хлопало; покосились заборы и прясла, почернели и похилились стайки, амбары, навесы, без пользы валялись жерди и доски – поправляющая, подлаживающая для долгой службы хозяйская рука больше не прикасалась к ним. Во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено, что-то уже увезено в новое жилье, обнажив угрюмые пошарпанные углы, и что-то оставлено для нужды, потому что и сюда еще наезжать, и здесь колупаться. А постоянно оставались теперь в Матёре только старики и старухи, они смотрели за огородом и домом, ходили за скотиной, возились с ребятишками, сохраняя во всем жилой дух и оберегая деревню от излишнего запустения. По вечерам они сходились вместе, негромко разговаривали – и все об одном, о том, что будет, часто и тяжело вздыхали, опасливо поглядывая в сторону правого берега за Ангару, где строился большой новый поселок. Слухи оттуда доходили разные.

Тот первый мужик, который триста с лишним лет назад надумал поселиться на острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст, и не узенькой лентой, а утюгом, – было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой, а с нижней стороны за мелкой кривой протокой к Матёре близко подчаливал другой остров, который называли то Подмогой, то Подногой. Подмога – понятно: чего не хватало на своей земле, брали здесь, а почему Поднога – ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и подавно. Вывалил споткнувшийся чей-то язык, и пошло, а языку, известно, чем чудней, тем милей. В этой истории есть еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко – Boro дул, так прозвали приблудшего из чужих краев старика, выговаривая слово это на хохлацкий манер как Бохгодул. Но тут хоть можно догадываться, с чего началось прозвище. Старик, который выдавал себя за поляка, любил русский мат, и, видно, кто-то из приезжих грамотных людей, послушав его, сказал в сердцах: «богохул», а деревенские то ли не разобрали, то ли нарочно подвернули язык и переделали в «богодула». Так или не так было, в точности сказать нельзя, но подсказка такая напрашивается.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Валерий Пономарёв - Нежданно-негаданно [сборник]](/books/384428/valerij-ponomarev-nezhdanno-negadanno-sbornik-thumb.webp)