Проецируя себя в прошлое, пытаясь понять концепты и категории, отличающиеся от тех, которые он использует сам для этой самой задачи, исследователь не может быть уверен в успехе, но не может и отказаться. Если он попробует применить естественно-научные методы, чтобы проверить свои выводы, он далеко не продвинется; ведь границы между фактами и толкованиями размыты и нестабильны, и то, что с одной точки зрения — факт, с другой — интерпретация. Даже если химические, палеографические и археологические методы в самом деле поставляют нам некоторые несомненные факты, мы обязаны их интерпретировать; никакое построение не имеет права называться исторической интерпретацией, если оно не пытается ответить на вопрос, как этот мир должен был выглядеть для других людей или обществ, при условии, что люди эти непохожи на нас, но не настолько, чтобы мы не могли их понять. Без богатого воображения, которое в подобной степени физику, например, не нужно, мы не составим представления ни о прошлом, ни о настоящем, ни о других, ни о нас самих; а тот, у кого воображения просто нет, вообще не может мыслить, в частности — мыслить как историк.

Различие, о котором я говорю, лежит не между двумя вечно противопоставленными друг другу и взаимодополняющими человеческими потребностями — потребностью в единстве и гомогенности и потребностью в разнообразии и гетерогенности, о которых так ясно писал Кант [31]. Речь идет о различии двух типов знания. Когда Господь призывает евреев принимать в дом чужаков, говоря: «Пришельца не обижай и не притесняй его: вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле Египетской» [32], то знание, о котором вы говорите, не дедуктивно и не индуктивно, не основано на прямой интроспекции, оно сродни знанию, выражаемому словами «я знаю», во фразах «я знаю, что такое быть голодным и нищим», «я знаю, что такое политические партии», «я знаю, что такое быть брахманом». Если воспользоваться удобной классификацией Гилберта Райла, это не знание типа «знаю, что», которое нам поставляют естественные науки, и не знание типа «знаю, как», которое говорит об определенных умениях и навыках, и не знание, получаемое непосредственно от чувств либо из памяти, но знание, которым должен обладать политик или администратор, «знание людей». Когда историк (или, например, современный комментатор текущих событий) обладает этим знанием в незначительной степени и может опираться только на индуктивные методы, тогда, сколь бы ни были точны его фактологические открытия, они останутся открытиями антиквара, хрониста, в лучшем случае — археолога, но не будут открытиями историка. Не только и не столько эрудиция или знание теорий позволили Марксу и Намиру написать свои исторические труды, а это — исторические труды высшей пробы.

Возможно, дополнительный свет на эту проблему мы прольем, сравнив исторический метод с методом лингвистики или литературоведения. Никакой ученый не может предлагать конъектуры к тексту, если не способен (тут нет специальной техники) «проникать в душу» другого общества и другой эпохи. Электронный мозг этого не сделает; он лишь предложит альтернативные комбинации букв, но не совершит правильного выбора, так как жесткие правила для такого выбора не сформулированы. Но как же тогда ученые придумывают конъектуры? Они делают все, чего требует самая строгая естественная наука, — с головой погружаются в материал, сравнивают, сопоставляют, манипулируют комбинациями как заправские дешифровщики, пользуются статистическими и квантитативными методами, формулируют гипотезы и проверяют их; без этого никак нельзя обойтись, и все же этого мало. В конце концов оказывается, что ведет их чувство, возникающее при изучении материала: что тот или иной автор мог, а чего не мог сказать, что вписывается, а что не вписывается в общий узор его мысли. Это, повторю, совсем не тот путь, пройдя по которому мы доказываем, что пенициллин излечивает пневмонию.

Вероятно, самое глубокое несходство, которое разделяет исторические разыскания и естественно-научные, заключается в различии между внешним наблюдателем и деятелем. Именно эта разница между «внутренним» и «внешним», на которую впервые указал Вико, а за ним — и немцы, вызывает подозрения в «незаконности» у современных позитивистов. Это разница между вопросами «как?», «что?», «когда?», с одной стороны, и «почему?», «по какому правилу?», «по какому мотиву?», «с какой целью?» и тому подобное — с другой. Это разница между простой совместностью или последовательностью (к ним можно свести в конечном счете все естественные науки) и стройностью и интерпретацией; разница между знанием и пониманием фактов. Только понимание способно вобрать в себя знаменитое «единство в многообразии» (смысл которого так исказили, а значение — так преувеличили философы-идеалисты), в силу которого мы можем помыслить один и тот же объект выраженным разными способами и усмотреть сходства, которые сложно, а то и невозможно сформулировать, между тем, как в данном обществе принято одеваться, и тем, как там принято себя вести, или тем, как в данном обществе устроена система права, и тем, как там принято писать стихи; между архитектурой данной эпохи и домашним укладом; между науками данной эпохи и религиозными символами. Я говорю о том самом «духе законов» (или социальных институтов), о котором писал Монтескье и который «присущ» обществу. В самом деле, только понимание способно придать смысл самому слову «присущность» [33], без него мы бы не могли понять, о чем идет речь, когда говорят, что что-то присуще той или иной эпохе, стилю, устройству или характерно для них, или типично; и наоборот, мы не могли бы понять, что такое анахронизм, почему тот или иной феномен несовместим с таким-то временем. Такая несовместимость отличается от формального противоречия, когда теории или утверждения логически противоречат друг другу.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

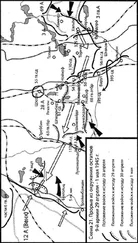

![Алексей Исаев - Берлин 45-го [Сражение в логове зверя] [litres]](/books/404851/aleksej-isaev-berlin-45-thumb.webp)