Специфичность активов – одна из основных причин, заставляющих компании переходить от краткосрочной к средне-и долгосрочной контрактации, заключать «контракт на основе отношений» [Юлдашева, Иванов, 2004, с. 41]. Когда специфика активов сделки крайне высока, у контрагентов остаются два способа продолжения объединенной деловой активности: слияние («классическая» интеграция) или заключение долгосрочного отношенческого контракта.

То есть при видимой «верхней части айсберга», которую в подавляющем большинстве случаев составляют неоклассические контракты между компаниями, в основе сетевых форм организации бизнеса лежит длительный отношенческий контракт с неопределенным сроком действия, который обусловливает поведение партнеров по сети в долгосрочном периоде. Этим объясняются, в частности, парадоксальные на первый взгляд действия участников межорганизационных сетей в отношении некоторых партнеров, не выполняющих в краткосрочном периоде условия неоклассических контрактов. Это объясняется, как правило, важностью специфических ресурсов и компетенций участников сетевых взаимоотношений для исполнения длительного отношенческого контракта, лежащего в основе этих взаимоотношений.

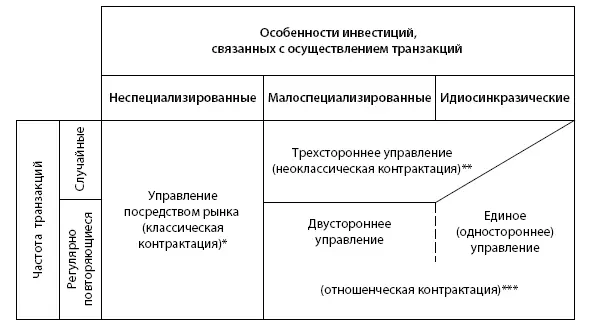

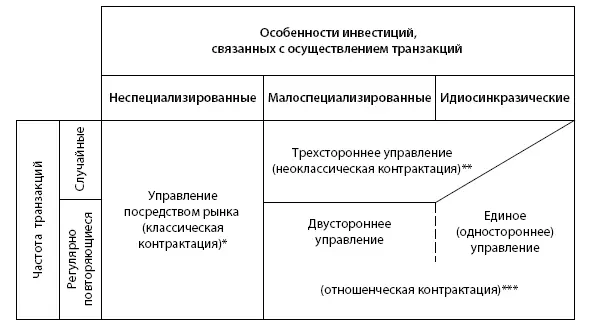

Рис. 1.3.Формы эффективного управления транзакциями Источник : [Уильямсон, 1996, с. 143].

* Классический контракт – полный и формализованный контракт, предполагающий расторжение соглашения при возникновении конфликтной ситуации, гарантом его выполнения является государство.

** Неоклассический контракт – неполный, предполагающий непрерывность взаимоотношений сторон при возникновении конфликтной ситуации до завершения сделки. Гарантом выполнения контракта при этом выступает третья сторона – некая структура, осуществляющая управление процессом выполнения первоначально заключенной сделки (исходного контракта), которая выступает для этой третьей стороны в роли цели ее деятельности.

*** Отношенческий контракт определяет общие условия и цели установления отношений и специфицирует механизмы принятия решений и снятия спорных вопросов. Ключевым моментом для отношенческого контракта является организация взаимодействия между экономическими агентами после заключения соглашения.

Понимание того, что существуют ненулевые транзакционные издержки, легло в основу многих исследований в сфере экономики и управления и стало применяться как для оценки эффективности взаимодействия [Heide, John, 1988; Тамбовцев, 2006], так и для объяснения выбора экономическими агентами механизма координации. В соответствии с гипотезой дифференцированной состыковки О. Уильямсона выбор сети как одного из способов организации экономической деятельности осуществляется посредством сопоставления свойств альтернативных структур управления и соединяющихся с ними транзакций с учетом внешней среды и зависит в том числе от характеристик отраслевых рынков.

Формирование сети как способ достижения экономии издержек (cost savings) и связанное с этим обоснование выбора сети как предпочтительной альтернативы даны в работах [Powell, 1990; Clemons, Row, 1992; Gerybadze, 1995; Jarillo, 1995, 1998] и конкретизировано в более поздних исследованиях (см., например, [Fisher, 2001, 2006; Roller, Langmann, 2006; Hagenhoff, 2008]). В данном случае устанавливается зависимость стремления к формированию сети от способности определенных фирм, находясь в сети, снижать транзакционные издержки по сравнению с издержками осуществления рыночных транзакций и при этом не столкнуться с излишне высокими транзакционными издержками внутри сети или увеличением производственных издержек. С другой стороны, чтобы сетевое взаимодействие стало привлекательной альтернативой, сумма транзакционных и производственных издержек не должна быть выше, чем издержки иерархической формы организации.

М. Грановеттер утверждал, что все экономические действия встроены в социальные сети и многие ситуации на рынках, которые трудно объяснить соображениями рациональности, можно легко понять, если учитывать «встроенность» (embeddedness) акторов в социальную структуру. Не оспаривая положение НИЭТ об ограниченной рациональности, М. Грановеттер критиковал теорию транзакционных издержек в изложении R Коуза и ранних работ О. Уильямсона, где рассматривается дихотомия «рынок – иерархия» и утверждается, что рынок нежелателен, когда транзакционные издержки покупателя или продавца запретительно высоки, и в таких случаях выбор будет сделан в пользу вертикальной интеграции [Williamson, 1975]. При этом он отмечал, что на рынках покупателей и продавцов существует множество сложных транзакций с высокими транзакционными издержками и их наличие объясняется включением участников этих транзакций в сеть долгосрочных деловых взаимоотношений [Granovetter, 1985]. Следует согласиться с М. Грановеттером, что понятие «встроенности» в социальную структуру обогащает экономический анализ. При этом, на наш взгляд, аргументация М. Грановеттера не опровергает, а подтверждает положения НИЭТ, поскольку встроенность в долгосрочные деловые взаимоотношения является источником экономии суммарных издержек (в том числе и транзакционных) для участников бизнес-сети. В этом случае происходит выбор в пользу механизма координации «сеть», как это показано у А. Джерибадзе [Gerybadze, 1995] и ряда других исследователей. Источником экономии на издержках контроля, поиска и т. п., определяющим выбор сети как механизма координации, выступает ожидание неоппортунистического поведения партнера – доверие, которое выработано в результате длительных успешных взаимоотношений. Таким образом, М. Грановеттер лишь дополнительно подтвердил, что кажущееся иррациональным поведение является на самом деле (ограниченно) рациональным, если мы принимаем во внимание сетевое взаимодействие агентов рынка. По сути, об этом же говорится при обсуждении функции социального капитала в упомянутых выше работах Дж. Коулмена [Coleman, 1988] и целого ряда других исследователей (см., например, [Sobel, 2002]).

Читать дальше