Следовательно, мы должны заключить, что концепция совершенно эластичной функции спроса безосновательна и должна быть отвергнута сама по себе, безотносительно критики реалистичности или оптимальности атомистической конкурентной модели.

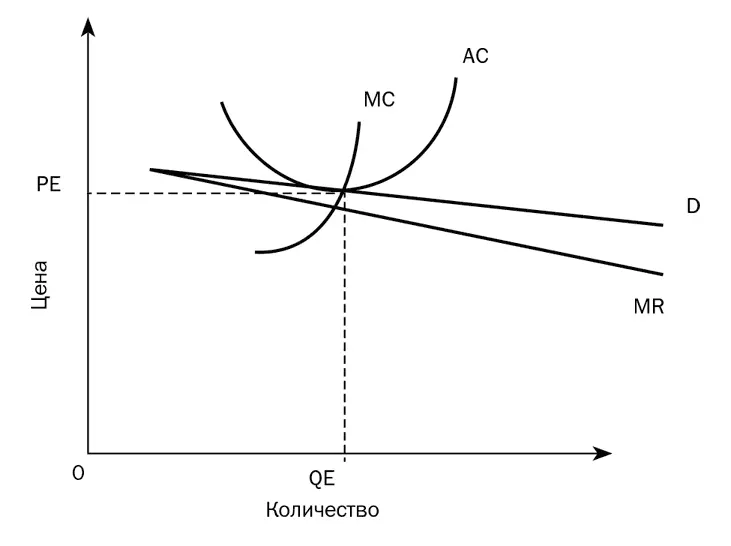

Данная критика имеет большое значение для государственной политики и анализа общественного благосостояния. Если реальные кривые спроса даже теоретически не могут быть горизонтальными, то традиционная теория неэффективного распределения ресурсов в условиях несовершенной конкуренции рушится. Неоспоримо одно: если все кривые спроса имеют отрицательный наклон, то цена отличается от предельного дохода при любых состояниях рынка. Всем продавцам в подобных обстоятельствах придется сократить объем выпуска до точки, в которой предельные издержки равны предельному доходу, а не цене. При этом очевидно, что подобное поведение не может объясняться только наличием монопольной власти, но, напротив, является естественным для всех бизнес-организаций.

Традиционная теория способна дать заключение о неэффективности распределения ресурсов в этих условиях лишь на основании их сравнения с совершенно конкурентным равновесием. Поскольку цена превышает предельные издержки, а выпуск ограничен, то результат считается общественно неэффективным. Но если подобное состояние равновесия с горизонтальной функцией спроса логически невозможно, то данная интерпретация неэффективности распределения ресурсов неверна. С каким стандартом сравнивается «неэффективное распределение ресурсов»? По сравнению с каким стандартом выпуск продукции является «ограниченным»? На основании какого реального стандарта эффективности определяется «общественная неэффективность»? Без использования совершенной конкуренции в качестве точки отсчета монопольная власть и монополистическая конкуренция неотличимы от любых других рыночных ситуаций, где фирмы сталкиваются с наклонной кривой спроса и максимизируют свою прибыль, приравнивая предельный доход к предельным издержкам.

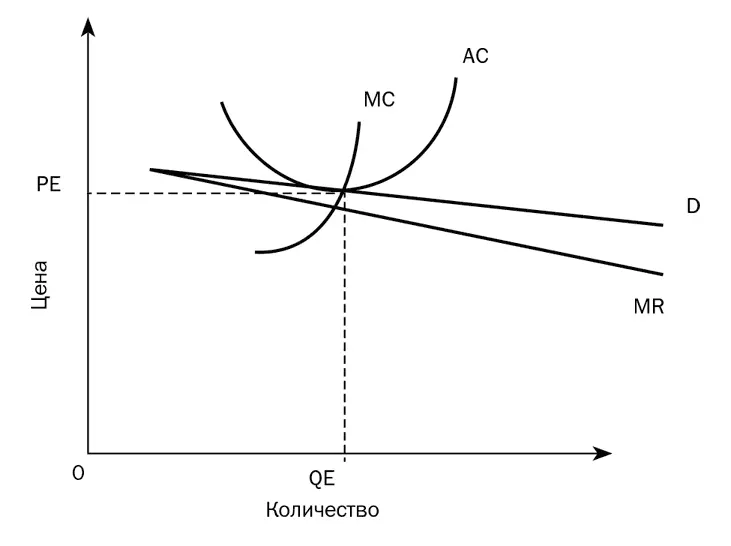

И действительно, зачем продолжать называть такие ситуации «монополистическими»? Все фирмы на свободном рынке стремятся произвести такой объем продукции, при котором предельный доход и предельные издержки равны. Подобное распределение ресурсов является естественным в условиях конкуренции на свободном рынке при отсутствии законодательных барьеров для входа на него; монопольная власть не имеет к этому никакого отношения. Такие конкурентные рынки стремятся к состоянию равновесия, в котором предельный доход равен предельным издержкам, а компании получают прибыль, сопоставимую с прибылью в других секторах рынка (см. рис. 6).

Эту общую теорию входа на рынок, определения цен и объема производства можно легко распространить на процесс конкуренции между несколькими крупными компаниями, реализующими большую часть продукции на рынке. Главная характеристика поведения компаний в условиях олигополии, да и конкуренции в целом, состоит в существовании высокой степени взаимозависимости (соперничества) между продавцами на рынке. Компании понимают, что остальные участники рынка будут реагировать на их действия, поэтому функция спроса, с которой сталкивается каждый продавец, должна учитывать наиболее вероятные ответы конкурентов на изменения цен и прочих факторов. Состояние равновесия, к которому теоретически стремятся подобные рынки, будет таким, как показано на рис. 6.

Рисунок 6.Равновесие для компании на конкурентном рынке

Конкуренция как процесс динамического поиска

В концепции совершенной конкуренции есть и другие несоответствия. Безусловно, одно из наиболее важных состоит в том, что теория конкуренции никак не связана с процессом конкуренции. Теория совершенной конкуренции в своей основе статична и не является теорией рыночных процессов {50} 50 Дальнейшее обсуждение в большой степени опирается на следующие работы: Murray N. Rothbard, Man, Economy and State, Vol. 2 (Princeton: D. VanNostrand & Co., 1962); Israel M. Kirzner, Competition and Entrepreneurship (Chicago: University of Chicago Press, 1973); Friedrich Hayek, “The Meaning of Competition,” Individualism and Economic Order (Chicago: Henry Regnery Company, 1972), pp. 92–106; Paul McNulty, “Economic Theory and the Meaning of Competition,” Quarterly Journal of Economics, Vol. 82 (1968), перепечатано в Yale Brozen, The Competitive Economy: Selected Readings (General Learning, 1975), pp. 64–75. Также см. недавнее исследование Arthur A. Thompson, Jr., “Competition as a Strategic Process,” The Antitrust Bulletin, Vol. 25, № 4 (Winter 1980), pp. 777–803.

. Стандартная теория предполагает наличие таких условий, которые автоматически приводят к равновесию. Однако эти предположения не объясняют сложных вопросов, связанных с природой процесса конкуренции, и могут с легкостью привести к неверным выводам относительно государственной политики.

Читать дальше