Раздел I. Повышение эффективности государственного управления – императив модернизации россии

Глава 1. Государственное управление в период рыночных трансформаций в России

1.1. Горбачёвская перестройка как предтеча рыночных реформ

Системный кризис в России, начавшийся в 2013 г., вызвал неоднозначные мнения о его природе. Правительственные структуры пытаются доказать объективный характер наблюдаемого спада экономики и его обусловленность внешними факторами. Научные же исследования показывают связь негативных изменений с соответствующими направлениями проводившейся в последние годы экономической политики.

Результаты экономического курса определяются целями и интересами, которые он преследует, а они, в свою очередь, выявляются в изменениях в распределении доходов и собственности. В обществе до сих пор не сформировано целостное мнение об итогах и эффективности осуществлявшихся рыночных преобразований. Вот почему наступившая в 2013 г. рецессия требует оценки результатов политики радикальных реформ, проводившейся с 1992 г., с точки зрения последствий их реализации, с тем чтобы каждый гражданин имел чёткое представление о том, что происходит в стране. Осмысление всех изменений и сложившейся ситуации важно также для разработки программы мер по преодолению кризиса и для правильного долгосрочного планирования.

Рыночные реформы в России начались в январе 1992 г. Однако первые попытки политических и экономических преобразований, имевших общее название «перестройка», были предприняты на рубеже 1980–1990-х гг. при М. С. Горбачёве.

Предпосылкой начала проведения реформ М. С. Горбачёва явился структурный кризис советской экономической модели, причинами которого стали:

– падение мировых цен на нефть и газ, дававших основную часть экспортных доходов (в 1985 г. средние цены на сырую нефть снизились до 15 долларов за баррель против 25–35 долларов в начале 1980–1985 г., что повлекло за собой уменьшение наполняемости государственного бюджета на 30 %);

– многолетняя гонка вооружений и использование значительной части государственного бюджета на национальную оборону (в 1985 г. на содержание военно-промышленного комплекса направлялось 15–17 % ВВП против 3 % в 2012 г.);

– растущий внешний долг СССР, достигший к 1985 г. более 22 млрд. долл.;

– проведение военной кампании в Афганистане, обходившейся ежегодно в 3–4 млрд. долл. и оттолкнувшей от СССР западных кредиторов и поступление новых технологий в советскую экономику.

В истории перестройки различимы три этапа.

На первом этапе (1985–1986 гг.), из-за стремления сократить технологическое отставание от развитых стран, была сформулирована концепция ускорения развития народного хозяйства прежде всего за счёт машиностроения. Однако какие-то радикальные меры не предпринимались.

Второй этап (1987–1988 гг.) характеризовался разработкой научной концепции экономической реформы ведущими советскими экономистами Л. И. Абалкиным, А. Г. Гранбергом, А. Г. Аганбегяном и др. Составленный ими проект программы преобразований предусматривал расширение самостоятельности предприятий на принципах хозрасчёта, отказ от монополии внешней торговли, сокращение количества отраслевых министерств, а также постепенное введение элементов рыночной экономики путём развития кооперативной собственности и арендных отношений на селе.

На этом этапе были осуществлены реальные шаги по развитию политической демократии: в общественной жизни провозглашён лозунг гласности, приняты законы, устанавливающие возможность альтернативных выборов в советы всех уровней, начали создаваться различные политические партии. Вместе с тем приоритетность политических реформ в стратегии второго этапа перестройки не позволила в должной мере решить экономические проблемы, что постепенно привело к ухудшению ситуации в стране.

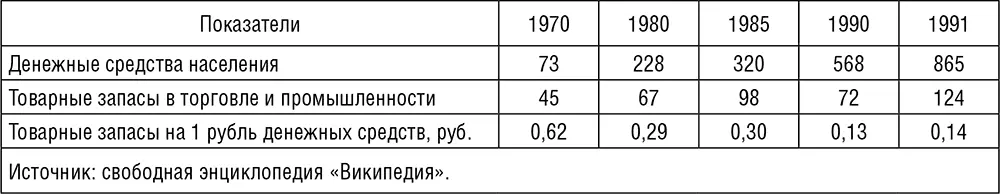

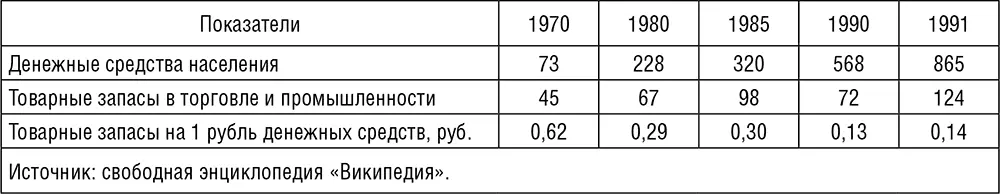

Третий этап (1989–1991 гг.) ознаменовался резким товарным дефицитом – соотношение денежных средств населения с наличием товарных запасов в торговле систематически снижалось (табл. 1.1) .

Таблица 1.1. Денежные средства населения и товарные запасы в 1970–1991 гг.,млрд. руб.

В результате того что рубль перестал иметь товарное обеспечение, правительство впервые после войны вынуждено было ввести карточную систему на продовольственные и промышленные товары. Падение уровня жизни граждан сопровождалось размахом забастовочного движения.

Читать дальше