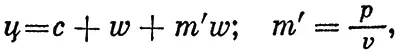

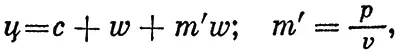

ц = с + w + m′ w; m′ = p / v,

где

c — средние по отрасли затраты средств производства, расходуемых (переносимых) на единицу товара;

w — среднеотраслевые затраты труда (оплата труда) на единицу данного изделия;

m′ — средняя для всех отраслей народного хозяйства норма прибавочного продукта;

p — величина созданного в народном хозяйстве чистого дохода;

v — совокупный фонд заработной платы.

Концепцию прямого сведения цены к стоимости отстаивали в своих работах С. Г. Струмилин, Я. А. Кронрод и др.

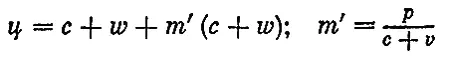

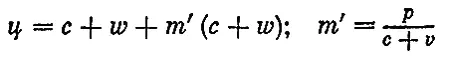

Весьма близкой к рассмотренной является концепция усредненной стоимости. Здесь средняя прибыль рассматривается не по модели нормы прибавочного продукта, а по модели нормы прибыли: определяется средняя для всего народного хозяйства норма прибыли (как отношение созданного в народном хозяйстве чистого дохода к совокупным издержкам производства или себестоимости); затем норма прибыли взвешивается в соответствии со среднеотраслевой себестоимостью рассматриваемого продукта (затраты живого и овеществленного труда). В целом формула расчета цены товара выглядит следующим образом:

ц = с + w + m′ (c + w); m′ = p / c + v,

Сторонники рассматриваемых концепций по существу сводили проблему ценообразования к решению одной задачи — определению цен (меновых пропорций) в соответствии с величиной общественно необходимых затрат труда. Отсюда предложение конструировать плановые цены на основе модели, отражающей простейшую (непреобразованную) форму механизма действия закона стоимости. Иными словами, расчеты были направлены на нахождение цен, какие сложились бы в условиях простого товарного хозяйства при неограниченной эластичности производства.

При такой постановке вопроса игнорировалась роль цены как важнейшего инструмента системы экономического регулирования. Выбранные цены не нацеливали предприятия на борьбу за рациональное использование производственных ресурсов.

Стремление преодолеть слабость этих моделей определило поиски решений на основе концепции цены производства. Данную концепцию защищали в своих работах И. С. Малышев, В. А. Соболь, В. Д. Белкин, Л. А. Вааг.

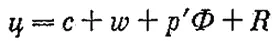

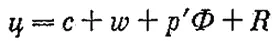

В общей формуле цены «среднеотраслевые издержки производства плюс средняя прибыль» последнюю предполагалось выражать расчленение в виде двух параметров: части прибыли, связанной с производственными фондами, и рентной компоненты. В целом формула расчета цены товара выглядит следующим образом:

где

p′ — единая для всех отраслей норма прибыли на единицу производственных фондов;

Ф — удельная фондоемкость продукции;

R — дифференциальная рента на единицу продукции.

Важное преимущество рассматриваемой концепции состоит в том, что в процессе ценообразования здесь решаются уже две задачи:

— определение меновых пропорций в соответствии с величиной затрат общественно необходимого труда (цена производства выступает как модифицированная стоимостная база конструирования цен реализации);

— использование цены как инструмента системы экономического регулирования, с помощью которого создается локальная заинтересованность предприятий в реализации общественного интереса — рационального использования производственных фондов и земельных ресурсов.

Вместе с тем концепция цены производства имеет и свои слабые стороны. Прежде всего следует отметить, что задача рационализации использования ресурсов, как она формулируется в настоящее время, относится не только к производственным фондам, земельным ресурсам, но и к ресурсам окружающей среды. Соответственно следует выделять не только категорию платы за фонды и ренту, но и категорию социальных издержек производства.

Далее, важным моментом является вопрос о трактовке категории платы за фонды, ренты и социальных издержек производства. Хотя основой данных платежей (за исключением некоторой части социальных издержек производства) является стоимость прибавочного продукта, при построении цены они должны трактоваться как элементы косвенных издержек производства, которые (наряду с прямыми издержками производства) непосредственно противостоят категории прибыли.

Читать дальше