Откуда вы в курсе, что было 1000 лет назад? Что динозавры вымерли, а акулы остались? Документов – нет, свидетелей – тоже. Только многочисленные гипотетические бумагописательные склады субъективно обработанных данных.

Или откуда вам стало известно. Что, мол, греческая и римская цивилизации – одни из самых древних? Что Вавилония тысячи лет назад подарила «сады Семирамиды», которые не пережили силы песков или нашествия пришельцев (каких только теорий не существует), а вот пирамиды Хеопса или майя почему-то выжили до наших дней?

Откуда вы всё это знаете?

Не забавы ради этот вопрос задается снова и снова. Он – один из первых ключей, что отпирает капкан. Капкан, в который каждый попадается с самого детства, соглашаясь с любыми данными, потому как «вам так сказали», а вы это впитали.

И это – один из механизмов, позволяющий не просто задуматься о том, что толкового и разумного вы вообще знаете и, соответственно, умеете использовать, но и позаботиться о приобретении крайне полезного навыка. Древние говорили «не хули и не принимай – проверяй». Да, самостоятельно что-то проверить да разобраться – это не чашку кофе выпить. Тут и терпение надобно, и порох в пороховницах, и пара-тройка инструментов. Зато жить так безопаснее, во многих аспектах.

Да и справедливости ради: ваша память-таки – не помойная яма и не архив чужих заблуждений, не так ли?

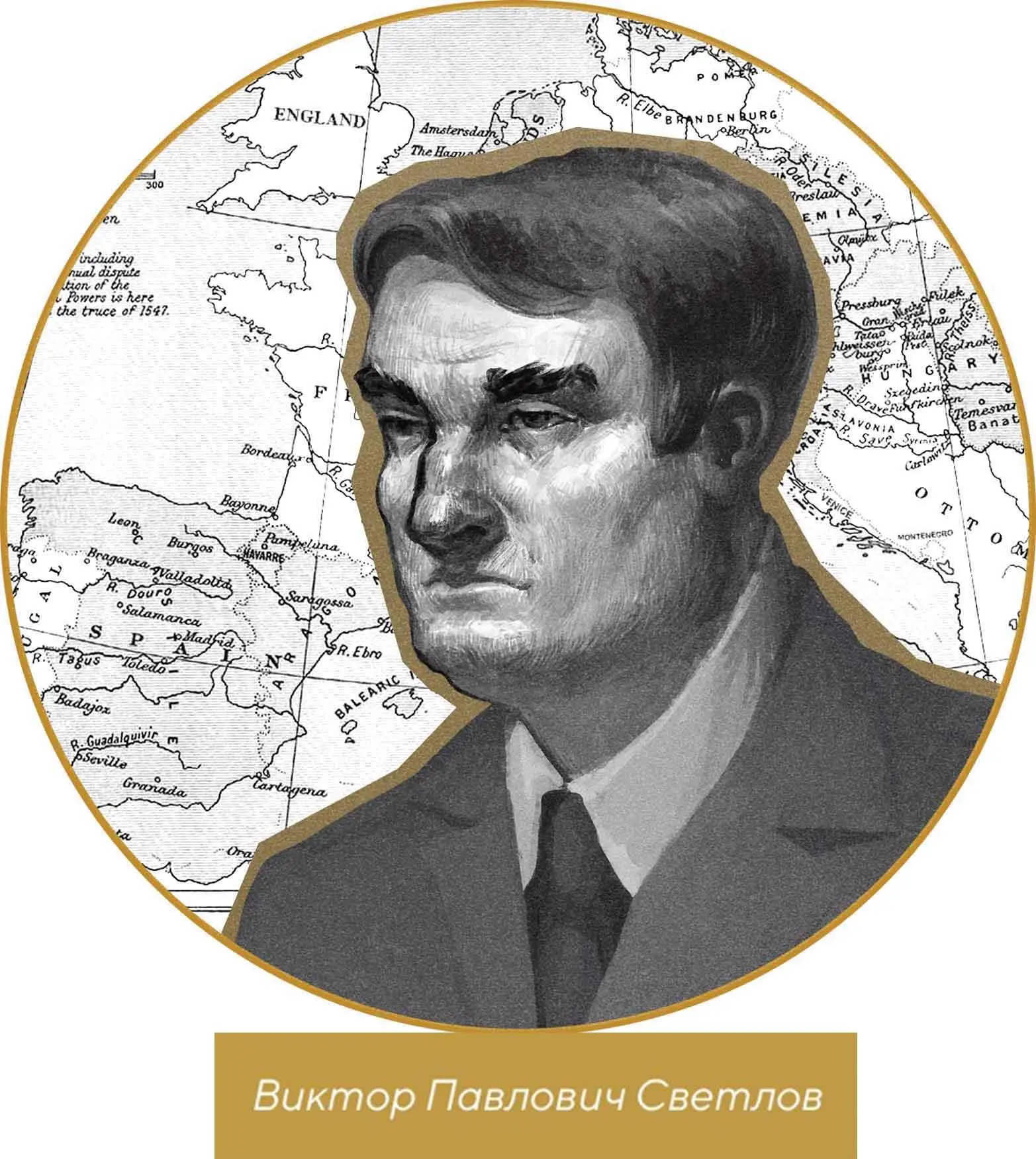

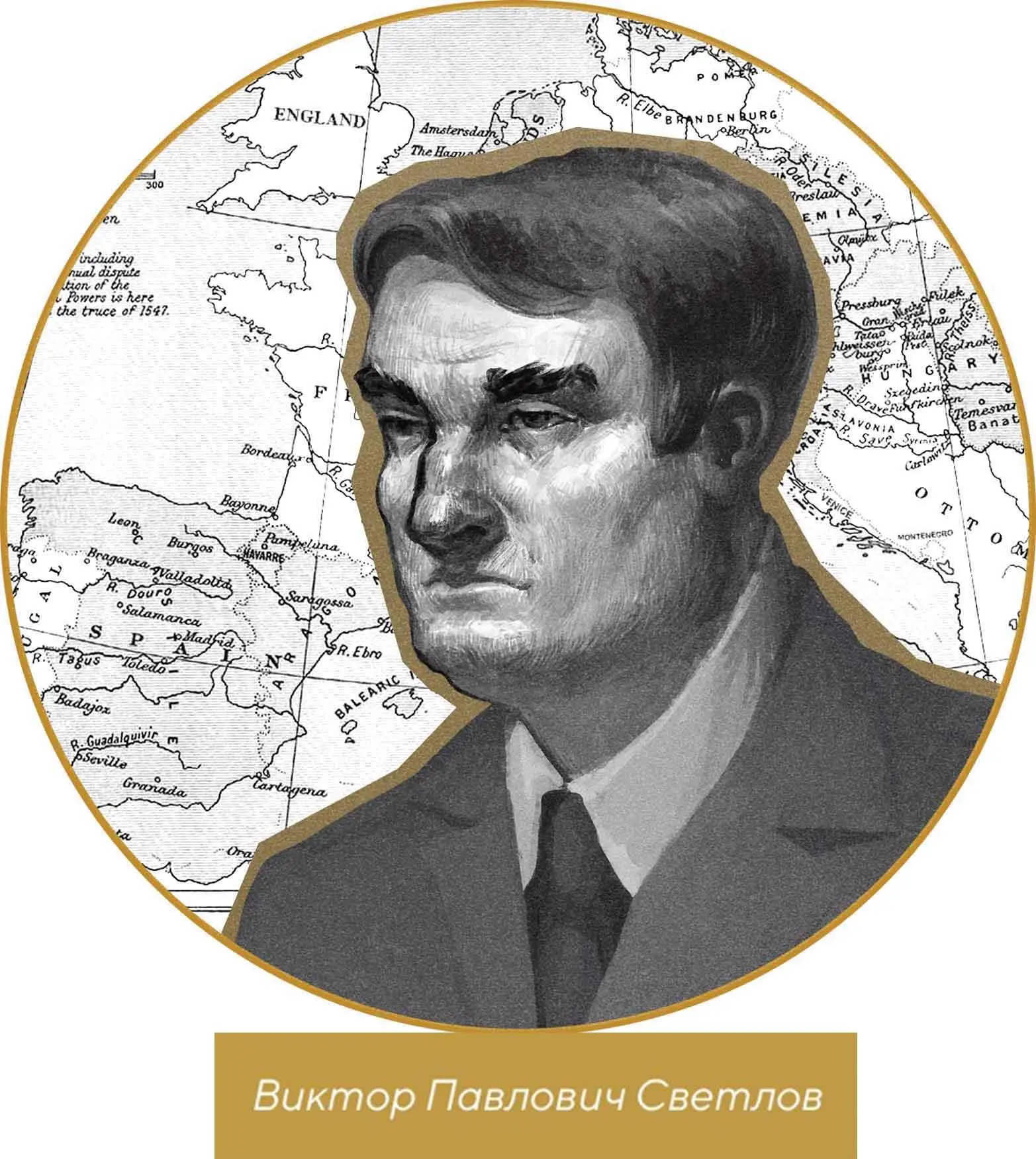

Вопрос-отмычку «Откуда ты это знаешь?» мне впервые задал мой наставник – Виктор Павлович Светлов. Он был удивительной личностью, во множестве мыслимых и немыслимых проявлениях этого слова. И как невероятный методист, он никогда не давал возможности быть следствием чужих заблуждений. Он привил мне особую тягу и к науке, и вообще некую привычку – во всём разбираться обстоятельно, не действуя сгоряча, не порицая, и не принимая на веру, просто потому что какой-то авторитетный спикер что-то изволил сказать или написать. Разбираться и проверять.

Этот подход позволил многое освоить, не «растекавшись мыслью по древу». От буддизма, ислама, шаманизма – до новых философских школ, и даже европейской мемориальной магии.

И выводы свои доводилось проверять неоднократно. В том числе, имея честь и возможность консультироваться у самых именитых экспертов в этих вопросах. Виктор Павлович создал мне все условия, и моя подготовка была фундаментальной. Выбрав роль исследователя, который «ведет дело», я имел возможность задавать вопросы и получать такую информацию, которой сегодня сам Гугл позавидует.

Как возникает самообман?

Из вопроса «Откуда вы знаете?», который никто никому никогда не задаёт. И поскольку все одинаково действуют, все одинаково «заточенные», то, по факту, никто друг друга такие «мелочи» и не спрашивает. Не модно это, да и не нужно.

Вот несколько рецептурных вех, как это работает:

Проснулись, открыли глаза. Итак, вы родились.

Более-менее приходим в состояние, когда мы уже можем мыслить.

Нам в сознание начинают выгружать информацию, которую мы никак проверить не можем.

Самое очевидное, в данном случае, что ребёнок вообще и не хочет что-либо проверять. У него, гротескно выражаясь, даже опции такой нет. Он просто впитывает, «как губка».

Откуда ты знаешь, что Бог есть? Мне так мама сказала. А ей – бабушка.

Или наоборот, мама сказала, что Бога нет. И плевать на вселенные, иерархии, творение и шестое доказательство Канта. Маме – виднее, и точка. А ты кашу кушай давай. Меньше шпрехен, больше махен!

И так – до бесконечности.

Нет ничего более постоянного, чем временное. Не всю жизнь, благо, кушать мамину кашу – со временем вы вырастаете. Каша делает свое дело – и вот вы в детском саду, а там, глядишь, – и в школу попали.

Спите себе за партой, какие-то кривули в тетради выводите… и в некий момент времени «Х» попадаете в диссонанс. Да, прямо в школе. Из года в год этот диссонанс усиливается, апогей его чаще всего приходится на «золотые годы вашей юности». Короче, на университет. Суть диссонанса в том, что рано или поздно вы, как человек мыслящий, обнаруживаете: то, чему учат в школах-университетах – в жизни не пригодится. И то, что говорят – тоже в жизни не происходит.

И даже искренне пытаясь разобраться в переписи пространных дисциплин и толстых книжек, выясняется, что жизни не хватит познать, насколько глубока кроличья нора.

Читать дальше