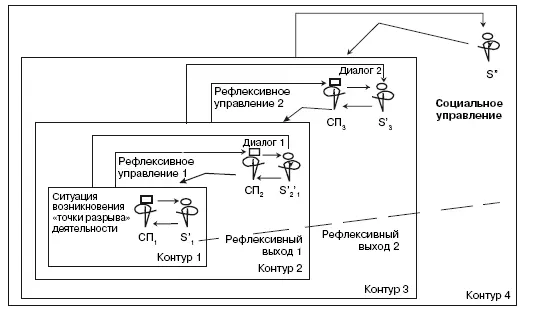

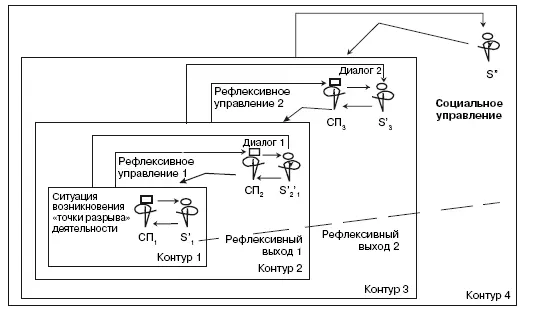

Рис. 3. Вариант схемы организации поддержки субъектов в точках разрыва устоявшихся видов деятельности

Функции средств поддержки субъектов управленческой деятельности могут реализовываться как специальными программно-техническими средствами, так и соответствующим персоналом (системные аналитики, референты, помощники и др.).

Схема поддержки представляет на практике частный подход к решению одной из важнейших задач современной философии – как уравновесить проективно-конструктивную установку современной цивилизации.

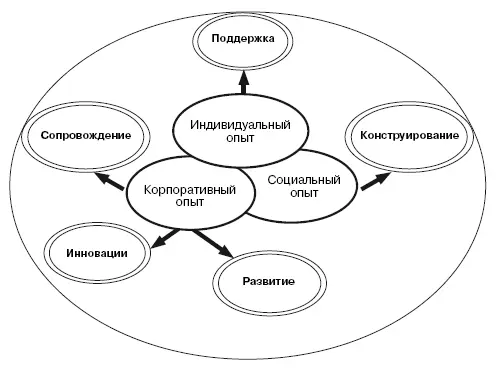

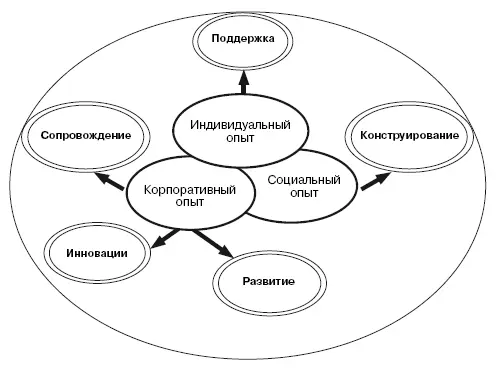

Предложенная система методологических схем организации социального управления позволяет интегрировать нормативно-деятельностный и субъектный подходы, интегрировать базовые идеи и методологические установки Щедровицкого и Лефевра. Позволяет интегрировать социальный, корпоративный и индивидуальный опыт (рис. 4).

В контексте современных философских представлений предложенная система методологических схем соответствует исходным идеям постнеклассических наук об управлении социальными системами. Система методологических схем задает основу (каркас) для постановки междисциплинарных проблем и задач обеспечения социального управления и возможности проецирования на него прикладных областей знаний.

Рис. 4. Интеграция различных видов опыта в системе методологических схем

Структура критериев субъектно-ориентированной концепции социального управления

Критерии системного уровня

Выделим три ведущих системных представления управленческой деятельности: функциональное, структурное и генетическое.

В функциональном представлении рассматриваются, прежде всего, две важнейшие особенности деятельности управления. Первая состоит в том, что деятельность управления имеет активный, преобразующий характер. Вторая связана с тем, что человек строит свою деятельность во взаимодействии (в общении) с другими людьми.

Структурное представление выделяет специфические элементы структуры деятельности: субъекты и объекты управления, средства деятельности, нормы, структуры сознания и др., а также отношения между этими элементами.

Генетическое представление ориентировано на развитие деятельности и ее субъектов, прогнозирование, выявление и нейтрализацию негативных последствий управленческой деятельности как для S’ и S”, так и для других социальных образований, на которых потенциально может оказать влияние социальное управление.

С учетом выделенных оснований определим следующие критерии системного уровня организации социального управления:

– продуктивность социального управления;

– создание условий для развития социального управления и его субъектов;

– социальная (психологическая) безопасность социального управления;

– удовлетворенность субъектов включенных в социальное управление.

Признавая решающую роль субъектов в определении конкретных критериев оценки организации своей деятельности, должен быть предусмотрен механизм индивидуализации базовой структуры критериев социального управления.

Продуктивность социального управления

Оценка управленческой деятельности носит, как правило, качественный характер, и его трудно измерить. Решающим здесь является мнение субъектов, включенных в социальное управление, а также тех, на которых потенциально оказывает влияние социальное управление.

Создание условий для развития социального управления и его субъектов

Перед учеными и разработчиками встают новые проблемы организации развивающей управленческой деятельности. В этой связи имеет смысл развести понятия обучения и развития. Эти понятия могут быть разведены в контексте субъектного подхода.

Обыденное сознание не различает в процессах обучения собственно обучение и развитие, поскольку определяет ее лишь через деятельность преподавателя (преподавание) и/или совокупность транслируемых знаний и методических средств их передачи. Эти процессы могут быть разделены лишь относительно деятельности обучающегося. В обучении последний овладевает тем, чему его учат (предметными знаниями), в развитии – отношению к «овладеваемому» материалу

Читать дальше

![Александр Калмыков - На пути «Тайфуна» - На пути «Тайфуна». А теперь на Запад. Жаркий декабрь [сборник litres]](/books/431757/aleksandr-kalmykov-na-puti-tajfuna-na-puti-taj-thumb.webp)