В октябре 1977 года, после гастролей в Москве, мы наконец переехали в только что построенное и еще пахнущее свежей краской здание. Так начался расцвет Художественного академического театра имени Райниса – «Дайлес», точнее, его триумфальное шествие.

В то время театром руководил замечательный латышский режиссер Арнольд Лининьш, который ставил действительно уникальные спектакли: по Шекспиру, Ибсену, Олби, Чехову, Брукнеру, Радзинскому, Блауманису, Райнису… И каждый из этих нашумевших спектаклей был обыкновенным чудом. Например, чеховская «Чайка», показанная в Москве в 1977 году, имела огромный успех и получила высочайшую оценку и признание как у зрителей, так и у критиков.

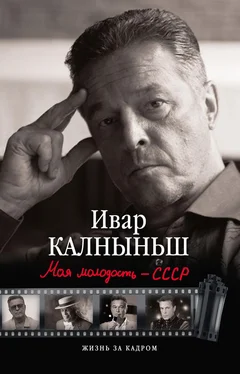

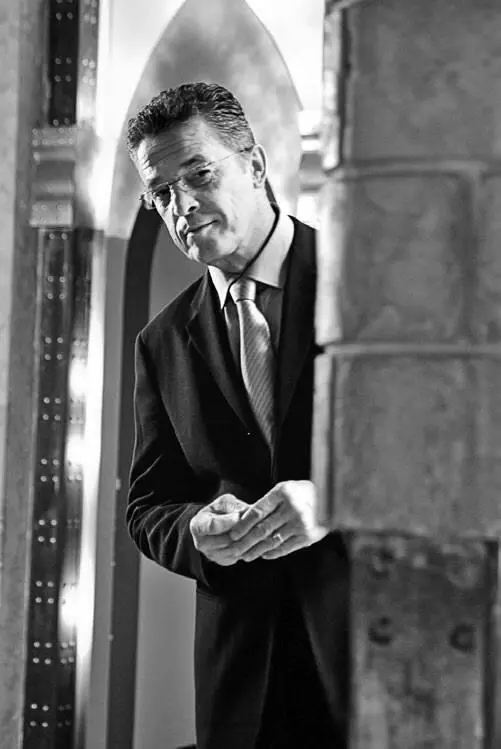

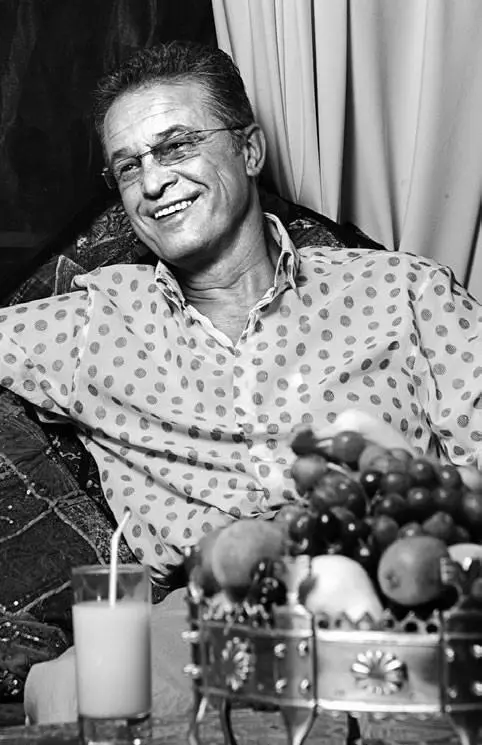

«В пьесе Антона Чехова «Чайка» Ивар Калныньш сыграл «русского Гамлета» – Треплева. Ансамбль актеров подобрался поистине великолепный: Аркадина – Вия Артмане, Сорин – Валентин Скулме, Дорн – Юрис Стренга, Полина Андреевна – Дина Купле.

Актеры вспоминают, что Треплев давался Ивару трудно. Это неудивительно, поскольку рефлексирующий чеховский герой был не близок жизненной активности и конкретности Калныньша. К тому же это была не традиционная постановка Чехова, а новаторское прочтение классика. Режиссер-постановщик Арнольд Лининып и режиссер Карлис Аушкап попробовали увидеть другого Чехова, перенесенного в современный мир, с его нервозными ритмами, усиливающими одиночество и эгоизм, боль и нереализованные надежды. В этой «Чайке» нет ни традиционного озера, ни утонченности, ни поэтических звучаний. Режиссер и сценограф Илмар Блумберг предложил актерам и зрителям мрачную, замкнутую среду – оголенную сцену с продолговатым пьедесталом в центре, похожим на катафалк, который хоронит мечты героев.

Герой Ивара Калныньша Треплев с болью рассказывал о том, что чувствует человек, который, проснувшись однажды утром, видит, что озеро высохло. Эта фраза была как эмоциональный ключ: все внутренние озера героя тоже иссякли, остались только воспоминания о былой их красоте. Треплев Калныньша жил на оголенных нервах, и каждое прикосновение к ним вызывало острейшую боль. Он жаждал любви и ощущал ее горечь» (Из книги Гуны Зелтини. «Ивар Калныньш. Мужчина, которого ждут». Перевод с латышского).

* * *

Простите, если собьюсь на пафос, но ничто мире не может сравниться с эфемерностью театрального спектакля. Разве что рисунок на воде. Спектакль сыгран – и его больше нет. Два часа и – смерть… Завтра родится следующий спектакль, но он будет совсем другим… И нельзя ничего повторить, нельзя сыграть под копирку, чтобы было точь-в точь как вчера…

Телевидение в ту бытность записывало почти все спектакли. Запись шла при публике. Без искусственного смеха за кадром. Он был и не нужен: если в «Дайлес» играли комедию, то смех всегда был настоящим, да такой, что от него сотрясались стены. А серьезные спектакли – драмы, снимали обычно по утрам, во время репетиций. Телевидение оплачивало театру аншлаги.

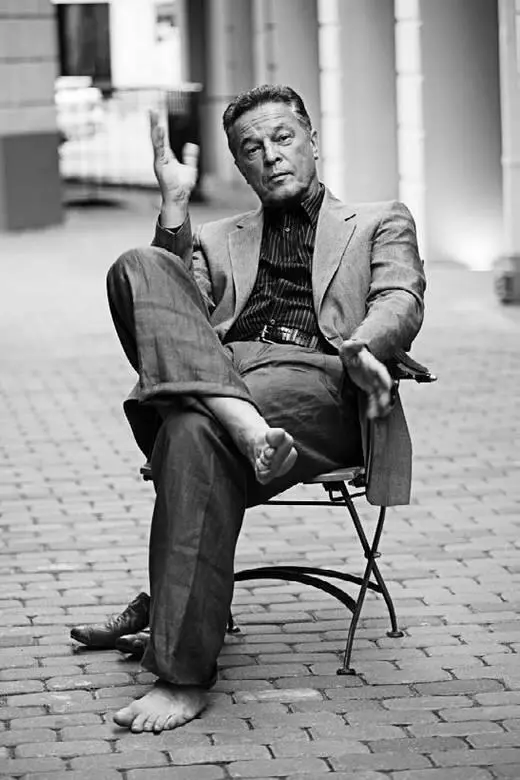

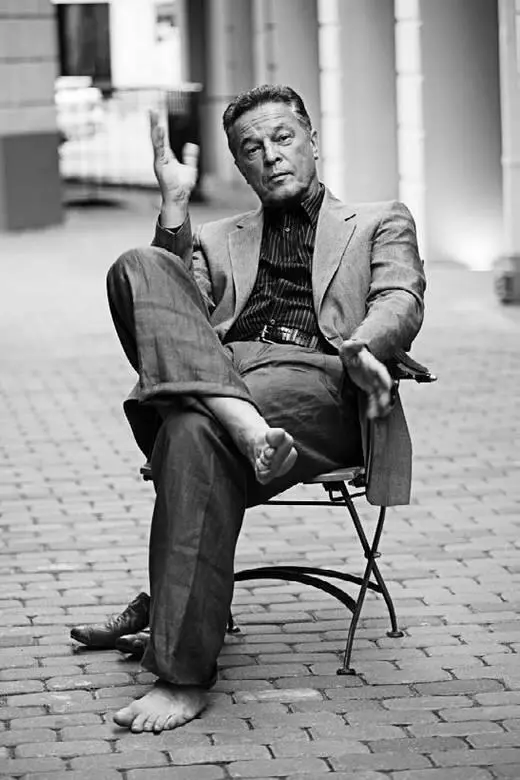

Настоящий художник должен быть голодным… и босым!

Открою вам маленькую тайну: в советское время в театрах существовал план по… зрителям. Для нашего театра «Дайлес», например, планом считалось заполнение зала на 99,9 процента, в Оперном театре план был ниже – достаточно было 60 процентов зрителей. Работали без выходных, как на заводе. Сейчас это звучит дико, но что поделать, если такие нормативы существовали? Из песни слова не выкинешь…

Сегодня никаких планов по зрителю в рижских театрах, разумеется, нет, зато появилась другая проблема – проблема выживаемости. Театры давно не финансируются государством. В стране нет на культуру денег, хронически нет! Театры обязаны сами себя содержать и обеспечивать.

С одной стороны это вроде логично: капитализм есть капитализм. А с другой… Я был в Японии в музыкально-театральном комплексе города Ниагата. В нем три зала: один на 1000 мест, другой – на 900, третий – театр «Кабуки» – на 300 мест. Сбоку стеклянная стена, вдоль которой растет настоящий бамбук. На крыше – зеленая лужайка, по которой прыгают кузнечики. И целая армия билетерш перед залом: человек 20, если не 30. «Зачем столько?» – поразился я. Оказалось, что всех билетерш, режиссеров, актеров, декорации и костюмы полностью оплачивает город, который и содержит театр. И никаких налогов! Все деньги за проданные билеты идут тем, кто участвует в спектакле или представлении.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу