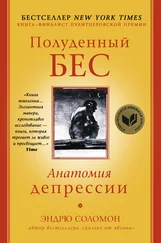

Состояние счастья часто — слишком часто! — сопровождается ощущением его хрупкости, тогда как депрессия, когда в нее входишь, кажется состоянием, которое никогда не кончится. Даже зная, что настроение может меняться и, что бы ты ни чувствовал сегодня, завтра все будет по-другому, — не можешь отдаться радости так, как отдаешься печали. Печаль для меня всегда была и остается более сильным чувством; может быть, так бывает не у всех, но это, вероятно, почва, на которой вырастает депрессия. Я терпеть не могу быть в депрессии, но именно в этом состоянии познавал, сколько во мне пространства, каков размах моей души… Когда я счастлив, это состояние меня смущает, как будто при этом не используется некая часть моей души и мозга, нуждающаяся в упражнениях. Депрессия же требует действий. Обладание становится крепче и ощущается острее в момент потери: я во всей полноте вижу красоту стеклянной вазы в тот момент, когда она выскальзывает из моих рук и падает на пол. «Мы находим удовольствие гораздо менее приятным, а страдание гораздо более болезненным, чем ожидали, — писал Шопенгауэр. — Нам постоянно нужно некоторое количество забот, или печалей, или нужды, как кораблю необходим балласт, чтобы держаться прямого курса».

У русских есть такое выражение: если ты проснулся, а у тебя ничего не болит, знай, что ты уже умер. Пусть в жизни есть не одно только страдание, но ощущение страдания, которое выделяется из всех ощущений своей интенсивностью, — один из самых безошибочных признаков присутствия жизненной силы. Шопенгауэр сказал: «Вообразите род сей перемещенным в некую Утопию, где все растет само по себе, а кругом летают жареные индюшки, где люди находят себе любимых без малейших затрат времени и удерживают без всякого труда: в таком месте люди будут умирать от скуки или вешаться, а некоторые начнут драться и убивать друг друга и так станут создавать себе большие неприятности, чем те, которыми без того наделила их природа… полярная противоположность страданию есть скука». Я считаю, что страдание надо преобразовывать, но не забывать; отрицать, но не изгонять.

Меня убедили, что некоторые из самых обобщающих цифр о депрессии основаны на реальности. Хотя было бы ошибкой путать цифры с истиной, но они повествуют о пугающих вещах. Согласно недавним исследованиям, около 3 % жителей Америки — а это около 19 миллионов — страдают хронической депрессией. Более 2 миллионов из них — дети. Маниакально-депрессивный психоз, часто называемый биполярным расстройством, поскольку душевное состояние его жертв изменяется от мании до депрессии, поражает около 2,3 миллиона и стоит вторым в ряду причин смерти у молодых женщин и третьим у молодых мужчин. Депрессия, согласно DSM-IV , является лидирующим фактором инвалидности в США и в целом по всему миру среди лиц старше пяти лет. Во всем мире, включая развивающиеся страны, депрессия причиняет больше ущерба, чем все другие заболевания, кроме сердечно-сосудистых, — если считать преждевременную смерть вкупе с потраченными на инвалидность годами жизни. В активе депрессии больше потерянных лет, чем у войны, рака и СПИДа, вместе взятых. Многие болезни, от алкоголизма до инфаркта, маскируют депрессию, когда к ним приводит именно она; если же учесть и это, то может оказаться, что депрессия — страшнейший в мире убийца.

Сейчас появляются способы лечения депрессии, но всего лишь половина американцев, когда-либо страдавших тяжелой ее формой, обращались за какой бы то ни было помощью — даже к священнику или к врачу-консультанту. Около 95 % из этих 50 % обращаются к своим обычным врачам, которые знают о психических заболеваниях мало. У среднего взрослого американца, страдающего депрессией, болезнь будет распознана примерно в 40 % случаев. При этом около 28 % американцев регулярно принимают SSRI (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, тип препаратов, к которому принадлежит прозак) и многие другие лекарства. Менее половины диагностированных пациентов получат адекватное лечение. Поскольку определение депрессии постоянно расширяется и включает в себя все большие массы населения, вычислять точные цифры смертности становится все труднее. Традиционная статистика говорит, что 15 % депрессивных людей в итоге кончают с собой; эта же цифра верна для людей с крайней формой заболевания. Недавние исследования, изучавшие и более мягкие формы депрессии, показывают, что от 2 % до 4 % людей, страдающих этим недугом, наложат на себя руки непосредственно в результате болезни. Это тоже страшные цифры. Двадцать лет назад около 1,5 % населения страдало депрессией, требующей лечения; сейчас это уже 5 %, а еще 10 % всех ныне живущих американцев могут ожидать, что на протяжении жизни у них случится серьезный эпизод депрессивного расстройства. Около 50 % из них испытают синдромы депрессии. Число клинических проблем возросло; способов лечения стало намного больше. Диагностика становится точнее, распознается больше случаев, но размах проблемы объясняется не этим. Случаи депрессии учащаются в развитых странах, в частности, среди детей. Депрессия поражает молодых людей, нанося свой первый визит (в среднем) около двадцати шести лет — на десять лет раньше, чем в предыдущем поколении; биполярное расстройство, или маниакально-депрессивный психоз, проявляется еще раньше. Дела идут все хуже и хуже.

Читать дальше