Кроме медных слитков, были обнаружены и оловянные — самые древние из ранее найденных. В сплаве с медью олово составляло бронзу — важное сырье, давшее название целой эпохе, эпохе бронзы.

Привлекли внимание археологов и пифосы — огромные глиняные сосуды для хранения провианта. Их высота достигала 1,8 метра. Изображения таких гигантских кувшинов встречаются на рисунках египтян в XIV веке до н. э. Один из них, к удивлению ученых, был заполнен кувшинами кипрского происхождения. Изготавливаемые в отличие от других районов восточного Средиземноморья большей частью без помощи гончарного круга, они пользовались большой популярностью на Ближнем Востоке. По всей видимости, несовершенство рукотворной формы придавало им своеобразную прелесть.

Находки кипрской посуды позволили ответить на один важный вопрос: откуда начал свой путь корабль? Вероятно, он вышел с острова Кипр и попал в шторм уже при возвращении домой из какого-то порта на Ближнем Востоке, вероятнее всего, сирийского. На это указывают резные бусины из балтийского янтаря характерной микенской формы, найденные при раскопках. Предположение подтвердила другая находка — небольшая каменная печать с микенским узором. Возможно, все эти вещи принадлежали микенскому купцу, возвращавшемуся на этом корабле домой.

О времени гибели корабля поведал другой предмет — микенская чаша для питья на терракотовой подставке. Такая форма была распространена вскоре после окончания правления египетского фараона Аменхотепа III, т. е. примерно в начале XIV века до н. э.

Порадовали ученых и другие предметы: инструменты, украшения, глиняные сосуды, массивный золотой кубок и бронзовый клинок кинжала. Идентичный кинжал был ранее найден при раскопках Тель-аль-Аюля, в развалинах ханаанского города в Южной Палестине.

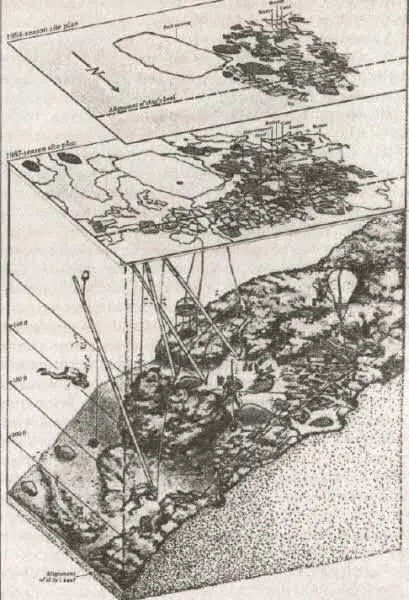

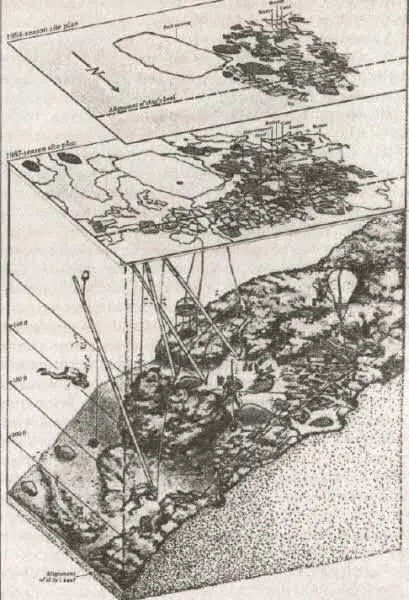

Схема послойных раскопок корабля ум, Улу-Бурун

На останках корабля ученые нашли 16 каменных якорей весом от 270 до 360 кг, что говорило о его внушительной грузоподъемности. Под якорями археологи обнаружили много бронзовых секир, серповидных клинков, тесла, балластные камни. Ниже лежали хорошо сохранившиеся остатки корпуса корабля. Части его обшивки, выполненные из пихтовых досок, и киль длиной около 20 м позволили выявить особенности постройки корпуса судна. Оказалось, что сначала строился корпус корабля, и лишь после этого он укреплялся шпангоутами. Такая технология использовалась и при строительстве судна IV века до н. э., обнаруженного в 1967 году близ Кирении, на Кипре. По той же методике спустя тысячелетия строились греческие и римские корабли.

Сезон 1986 года принес не только уникальные находки, но и лабораторные сюрпризы. В большинстве ханаанских амфор сохранилось вещество, напоминающее смолу. Анализ, проведенный Джоном С. Милсом из Национальной галереи в Лондоне, показал, что это смола фисташки серпентинной — дерева, распространенного в Восточном Средиземноморье. Она использовалась египтянами в погребальных обрядах, однако с какой целью — до сих пор неизвестно. Возможно, из смолы изготавливали ароматическое вещество, упоминания о котором часто встречались в инвентарных табличках, найденных при раскопках в Кноссе, на Кипре. В этом случае на корабле находился исключительно ценный груз. Некоторые амфоры были до краев заполнены стеклянным бисером.

Не оплошали и подводные археологи. Один из них, Туфан Туранди, расчищая свой участок, обнаружил два золотых медальона, на одном из которых была изображена обнаженная богиня, держащая в каждой руке по газели.

Подводные исследования корабля у м. Улу-Бурун

Ему же принадлежит и находка двух цилиндрических печатей, оттиск которых ставили на еще сырых глиняных дощечках для письма. Одна печать, сделанная из горного хрусталя и снабженная золотым колпачком, была в ходу у касситов, владевших Вавилонией. Другая — из красного железняка — тематика была изготовлена, согласно заключению специалистов Британского музея, в XVIII веке до н. э. в Месопотамии.

Позднее была найдена и сама писчая дощечка, вернее, деревянные осколки, которые удалось составить и соединить шарниром из слоновой кости.

Настоящий подарок ждал археологов в конце сезона. Им оказался золотой скарабей с надписью «Нефертити» на тыльной стороне. Известно, что Нефертити была женой фараона Аменхотепа IV, называвшего себя Эхнатоном, и сыграла значительную роль в истории. По мнению некоторых историков, она могла даже являться соправительницей

Читать дальше