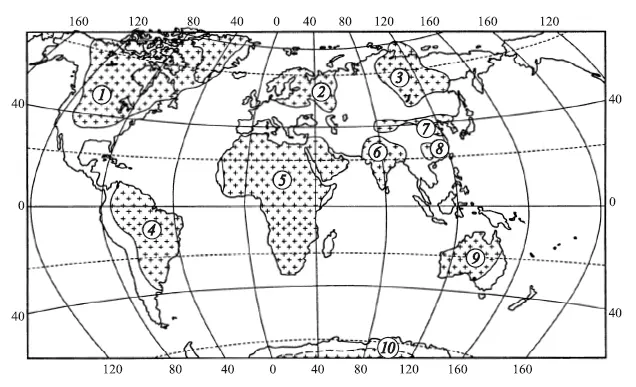

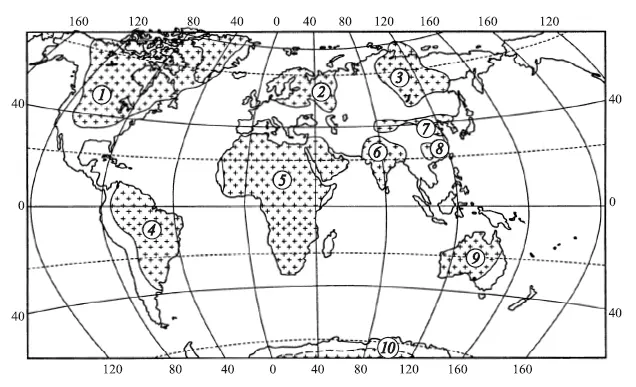

Рис. 15. Докембрийские платформы: 1 – Северо-Американская; 2 – Русская; 3 – Сибирская; 4 – Южно-Американская; 5 – Африкано-Аравийская; 6— Индостанская; 7,8— Китайская; 9 — Австралийская; 10 – Антарктическая

Однако, в силу того что располагаются молодые платформы, как правило, на периферийных окраинах древних платформ и обрамляются геосинклиналями, здесь наиболее широко представлены краевые (передовые) прогибы , образование которых связано с орогенными процессами в геосинклиналях либо с проявлением коллизии – лобового столкновения континентальных литосферных плит. Кроме того, в связи с интенсивными процессами складкообразования, которые в фанерозое, и особенно в неогене, имели глобальный характер, на молодых эпипалеозойских платформах (в отличие от более устойчивых докембрийских платформ, сохранявших стабильность) более широкий размах получили эпиплатформенные орогенные пояса. Ряд крупных регионов эпипалеозойских платформ испытывал серьезную перестройку, выразившуюся в общем сводовом поднятии древних пенепленизированных складчатых сооружений, глубоких разломах и крупных вертикальных перемещениях глыб относительно друг друга.

На материках в платформенных областях преобладают низменности, равнины, плато, плоскогорья. Так, в области Восточно-Европейской платформы сформировалась Восточно-Европейская равнина, Южно-Американской платформе отвечают два элемента планетарного рельефа – Амазонская низменность и Бразильское плоскогорье, Западно-Сибирской молодой платформе соответствует Западно-Сибирская равнина, Патагонской – Патагонская равнина и др.

Эпохи складкообразования в фанерозое имели глобальный характер и отразились на структуре сложившихся к тому времени платформ. Докембрийские платформы сохраняли стабильность, но более молодые, эпипалеозойские, в ряде крупных регионов испытывали серьезную перестройку, выразившуюся в общем сводовом поднятии, глубоких разломах и крупных вертикальных перемещениях глыб относительно друг друга. В результате вторичного эпиплатформенного орогенеза возникают складчато-глыбовые горы (возрожденные горы). Классический пример – Тянь-Шань, где возрождение горного рельефа произошло во время альпийского орогенеза.

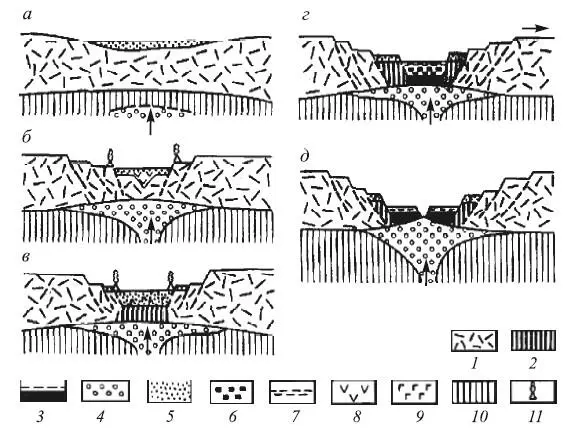

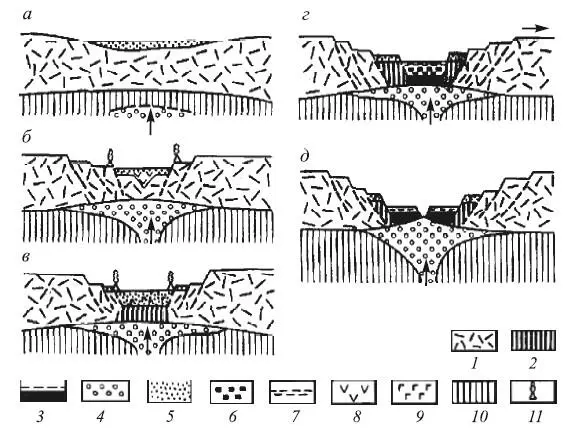

Отдельным типом структурных элементов земной коры в пределах платформ, усложняющих строение как щитов, так и плит, являются континентальные рифты(от англ, rift – щель, разлом), которые подобно геосинклиналям отличаются повышенной подвижностью земной коры, высокой сейсмичностью и вулканизмом. Однако рифтовые зоны как структурные элементы земной коры – полная противоположность геосинклиналям. В геосинклиналях за погружением следует накопление мощных толщ осадков, затем орогенез и как конечный результат – утолщение континентальной коры. Рифтовые зоны возникают под влиянием восходящих движений в мантии, которая, внедряясь в земную кору, приподнимает, дробит и частично перерабатывает ее. Осью рифтовой зоны является узкая тектоническая впадина – грабен (от нем. Graben – ров). Рифтовые зоны на материках – это области деградации континентальной коры, ее перерождения в кору океаническую. При поступательном рифтогенезе в своем развитии рифт проходит последовательный ряд стадий: внутриконтинентальный ( Восточно-Африканская система разломов) – межконтинентальный (Красно – морский, Аденский и Калифорнийский рифты) – срединно-океанический (рис. 16).

Рифты имеют разный возраст. Древние рифтовые зоны платформ называют авлакогенами (развивались на протяжении от рифея до кайнозоя). На Русской платформе крупнейшим авлакогеном является Припятско-Днепровско-Донецкий, заложенный в рифее, но окончательное обособление его, сопровождавшееся глубинными разломами кристаллического фундамента, произошло в девоне, а восточная окраина в конце палеозоя даже подвергалась складкообразованию. Этот и подобные ему древние «борозды» земной коры ( Сарматско-Туран-ский рифт в теле древней Восточно-Европейской платформы и др.) давно уже прекратили свое развитие и сглажены – заполнены осадочными отложениями.

Рис. 16. Зарождение (а) и развитие (б) континентального рифта, его переход в межконтинентальный (в), начало (г) и развитие (д) спрединта (по В.Е. Хайну):

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу