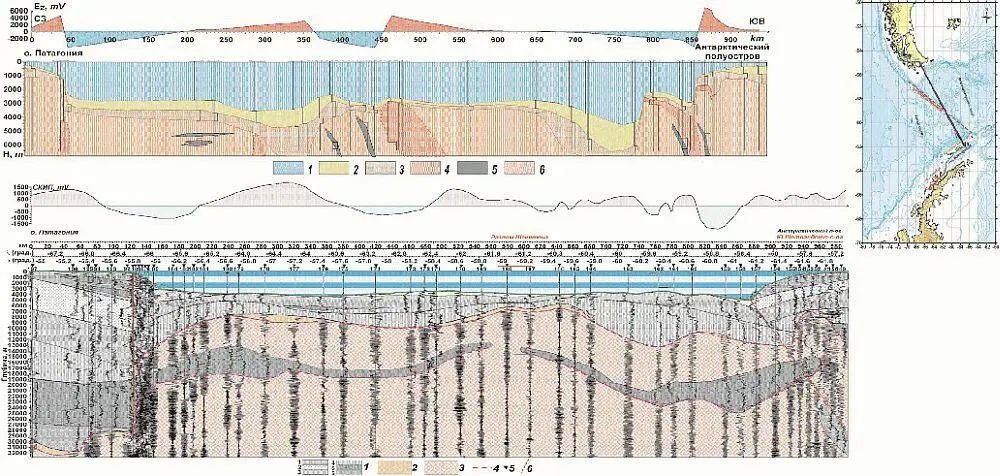

Рис. 3. а. Вертикальный разрез земной коры по данным Вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ) вдоль профиля через пролив Дрейка. 1 – вода, 2 – первый осадочный слой пониженного геоэлектрического сопротивления (илы, глинистые, песчаные отложения), 3 – второй осадочный слой повышенного геоэлектрического сопротивления (зоны отложений обломочного материала, моренные отложения, зоны дробления верхней части фундамента), 4 – породы фундамента (ненаршенные) (эффузивные, интрузивные отложения), 5 – зоны повышенной поляризации и геоэлектрического сопротивления в теле фундамента (зоны даек), 6 – зоны пониженного геоэлектрического сопротивления в теле фундамента (зоны дробления). б. Геоэлектрический разрез вдоль профиля через пролив Дрейка по данным Становления короткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП) и ВЭРЗ. 1 – комплекс эффузивных и кристаллических пород, 2 – породы переходного слоя кора-мантия, 3 – породы верхней мантии, 4 – граница Мохо, 5 – пункты БЭРЗ, 6 – тектонические нарушения.

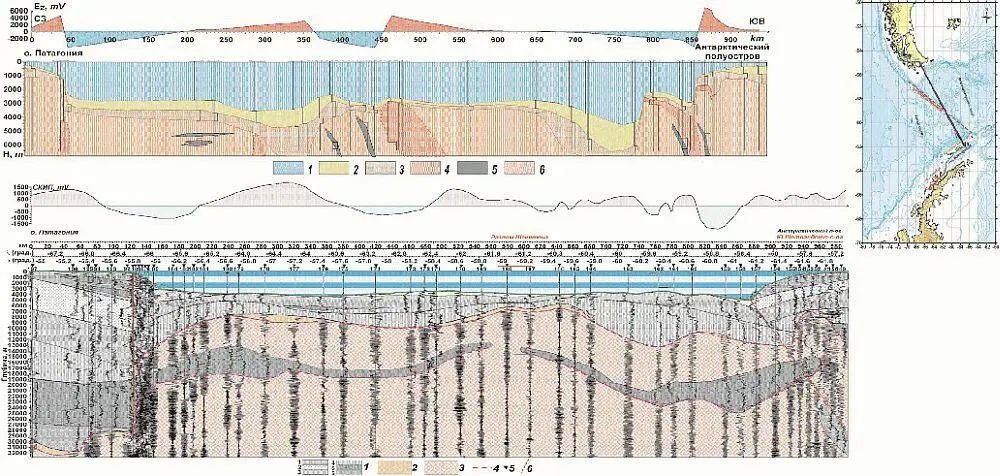

Южно-Шетландский желоб детально исследовался с применением многолучевого эхолотирования в экспедициях АНТ-15/2 и 19/5 на НИС «Полярштерн». Строение осадочного чехла в Южно-Шетландском желобе было выявлено в 29-м рейсе НИС «Академик Борис Петров» сейсмическим профилированием, и свидетельствует об относительной молодости желоба, как седиментационной ловушки (рис. 4). Ранее сброс осадочного материала со стороны островов беспрепятственно выносился на ложе пролива Дрейка ( Удинцев, Шенке, 2003 ).

Рис. 4. Записи сейсмического профилирования через Южно-Шетландский желоб. НИС «Академик Борис Петров»

К сожалению, у нас не было возможности выполнить детальные исследования рельефа ложа пролива Дрейка севернее Южно-Шетландского желоба. Поэтому мы вынуждены ориентироваться на анализ наиболее полного варианта электронного атласа ГЕБКО (2009). На батиметрической карте бросается в глаза явное выстраивание комплекса холмов и возвышенностей не в рифтогенную систему (рифтовые гряды и трансформные разломы), а скорее в продолжение раздробленного Андийского ороклина южной Патагонии, протягивающегося от южного выступа окраины Огненной Земли к южной части разлома Геро и западному окончанию Южно-Шетландского желоба. Разлом Геро, как и подобные ему разломы юго-западной части пролива, в сочетании с разломом Шекклтона, отражают, как нам кажется, сочетание тенденции дробления западного фланга Андийского ороклина и юго-западной окраины вне-Андийской Патагонии со ступенчатым погружением в юго-западном направлении до глубин порядка 4000 м. Эти глубины существенно меньше 5–6-километровых глубин, удаленных от континентального склона центральных частей морей Беллинсгаузена и Амундсена, но близки к глубинам центральной части моря Скоша. Фрагментарность обнаруживаемых здесь коротких линейных аномалий магнитного поля заставляет сомневаться в их генетической связи с рифтогенезом, и в правомерности геохронологической идентификации, учитывая вполне вероятную связь их с трещиноватостью жесткого фундамента. Такие особенности структуры аномального магнитного поля отмечались во многих областях Мирового океана ( Гордин, 2007 ).

Сведения о геологии фундамента пролива Дрейка крайне пока ещё очень ограничены. Две драгировки, выполненные английскими учеными – к западу от разлома Шекклтона и к востоку от него, показали присутствие базальтов, отнесенных к базальтам срединноокеанических рифтовых хребтов ( Saunders, Tarney, Weaver, Barker, 1982 ).

Впрочем, опубликованные этими авторами геохимические данные, позволяют отнести описываемые ими базальты к океаническим плато-базальтам, изливавшимся на поверхности коры континентального типа ( Фролова, Бурикова, 1997, 2002 ).

Западная часть котловины моря Скоша характеризуется хорошо развитой системой угасших рифтовых структур и трансформных разломов, наиболее протяженные из которых параллельны разлому Шекклтона. Однако оценка пространственных масштабов развития коры рифтогенного происхождения затруднительна, ибо рифтовый тип рельефа ограничен узкими осевыми грядами ( Livermore, McAdoo, Marks, 1993 ), а за их пределами развит холмистый рельеф. Его происхождение может быть связано с образованием полей трапповых базальтов или наследованием от жесткого древнего континентального фундамента.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу