Другая зона транскоровых тектонических нарушений зафиксирована на отрезке 400–430 км от начала профиля. Как уже отмечалось, время ее заложения определяется как нижний-средний палеозой. Как и выше охарактеризованная зона, она испытывала активизацию в последующие эпохи тектогенеза, а на неотектоническом этапе модифицировалась во флексурно-разломную зону, ограничивающую глубоководную область Центрально-Арктических поднятий.

Таким образом, анализ комплексных геолого-геофизических материалов экспедиции «Арктика-2007» позволяет сделать следующие выводы:

– хребет Ломоносова представляет собой погрузившийся до батиальных глубин в позднеальпийское время блок континентальной коры – блок древней платформы, переработанной в процессе каледонской тектоно-магматической активизации с образованием нерасчленяющегося по сейсмическим данным докембрийско-каледонского фундамента (верхней коры) и эпикаледонского платформенного чехла. До позднего мезозоя этот блок и сопредельные с ними участки Восточно-Арктического шельфа развивались в платформенном режиме. Все выделенные на профиле скоростные (структурно-вещественные) комплексы являются общими для шельфовой и батиальной областей СЛО и без перерывов прослеживаются с шельфа на хребет Ломоносова с сохранением скоростных и плотностных параметров;

– преобразование континентальной коры в пределах хребта Ломоносова выразилось в незначительном уменьшении ее мощности (с 26.5 до 22–20 км), скорее всего в результате растяжения под воздействием поднимающихся мантийных масс. При этом общая вертикальная расслоенность коры и скоростные характеристики слагающих ее комплексов, типичные для коры континентального типа, не претерпели сколь-нибудь существенных изменений.

4. Геодинамическая модель зоны сочленения основных поднятий Амеразийского суббассейна с континентальным шельфом Восточно-Арктических морей

На современном уровне изученности СЛО наши представления о геологической природе и эволюции структур Центрально-Арктической области и их соотношениях со структурами Евразийской континентальной окраины базируются на материалах сейсмических исследований ГСЗ-МПВ (профили «Трансарктика 1989–92», «Арктика-2000» и «Арктика-2005», «Арктика-2007», сопровождавшиеся донным опробованием), МОВ дрейфующих станций СП и высокоширотных экспедиций «Север», а также на интерпретации батиметрической карты СЛО масштаба 1:2 500 000 и карт аномального магнитного поля (грид 5×5 км) и поля силы тяжести (грид 10×10 км).

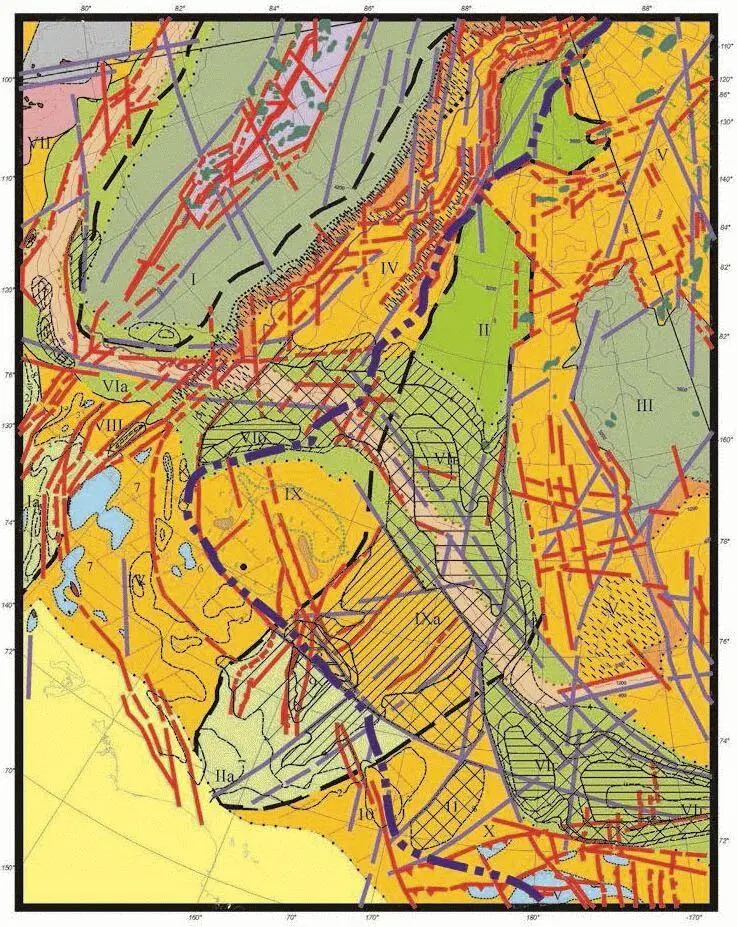

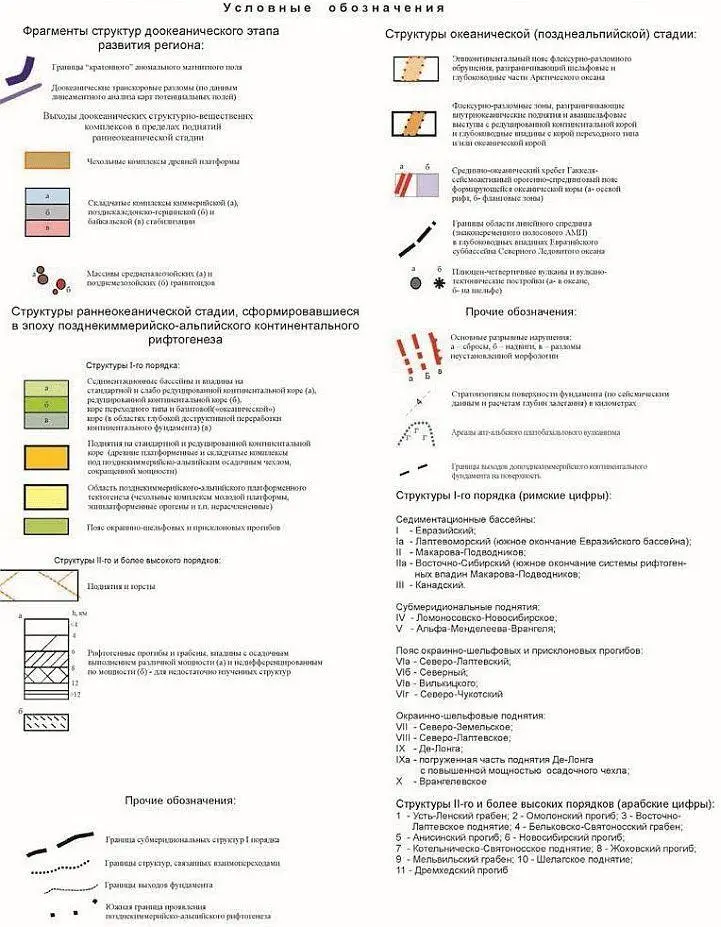

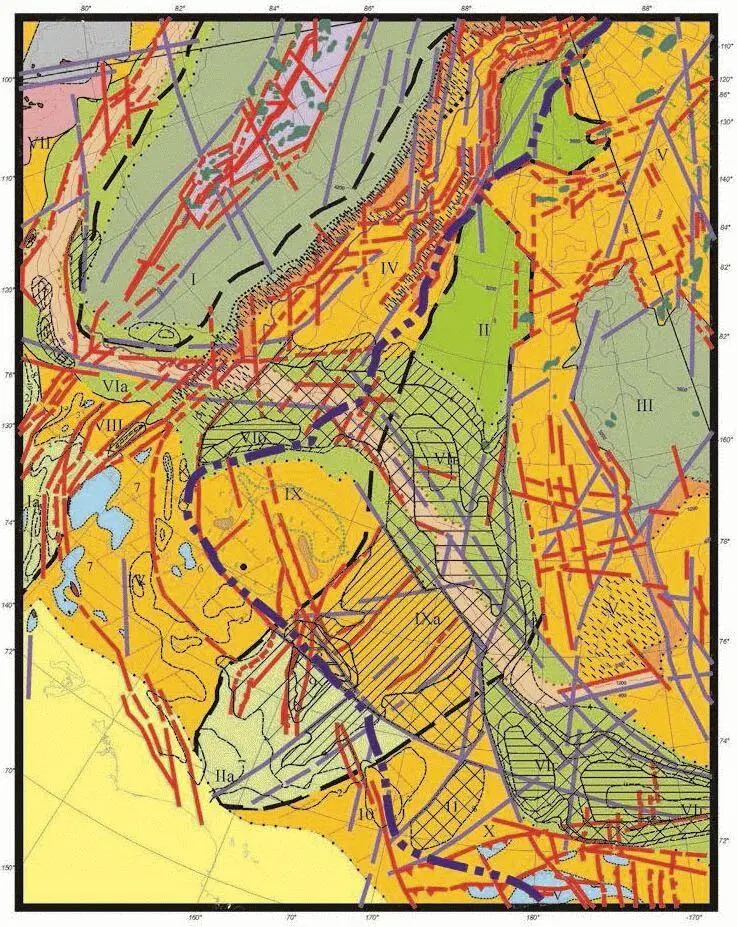

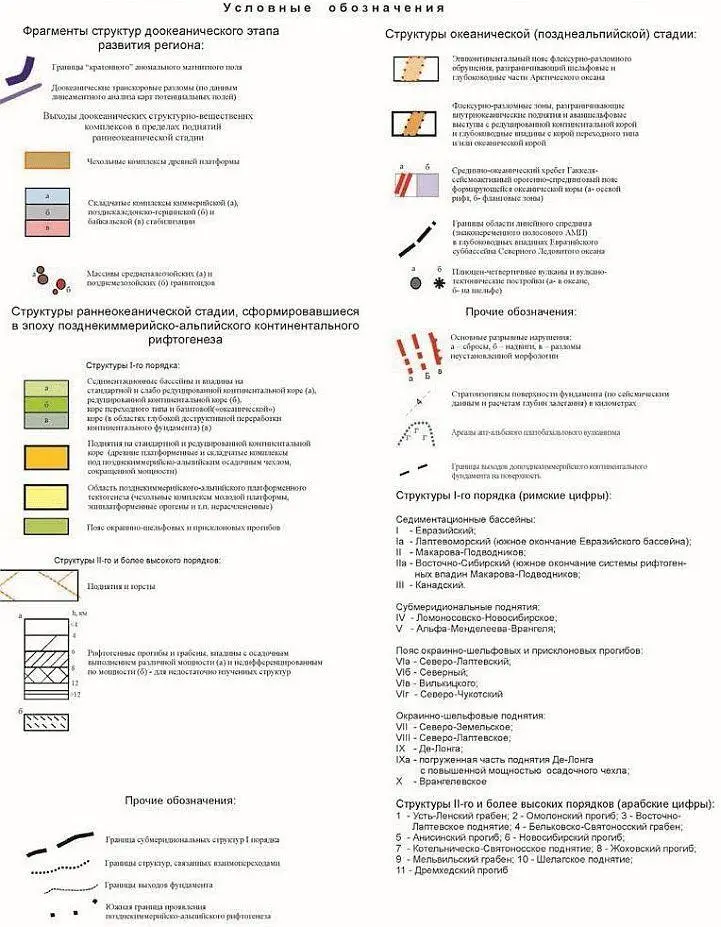

Совместный анализ вышеперечисленных геолого-геофизических материалов и многочисленных публикаций по рассматриваемой тематике позволяет реконструировать следующие этапы развития рассматриваемого региона: доокеанический (до средней или поздней юры включительно), раннеокеанический, начавшийся в поздней юре (Канадская котловина) или раннем мелу и продолжавшийся до позднего олигоцена, и собственно океанический (позднеальпийский), продолжающийся до настоящего времени. В соответствии с этим на геодинамической модели показаны структуры и структурно-вещественные комплексы, сформировавшиеся при различных геодинамических режимах (рис. 12).

Рис. 12. Геодинамическая модель зоны сочленения основных поднятий Амеразийского суббассейна с континентальным шельфом Восточно-Арктических морей.

Доокеанический этап развития региона характеризуется в целом платформенным режимом. На этом этапе развития область Центрально-Арктических поднятий, включающая хребет Ломоносова, котловины Подводников – Макарова, поднятие Альфа-Менделеева, Чукотский свод, хребет Нортвинд, и прилегающая часть Восточно-Арктического шельфа представляла платформенную структуру с докембрийским фундаментом и палеозойско-мезозойским осадочным чехлом.

Впервые древняя платформа, предполагаемая в центре Арктического бассейна, была выделена Н.С. Шатским и названа им Гиперборейской. Позднее эта древняя кратонная область выделялась большинством исследователей ( Пущаровский, 1976; Зоненшайн и др., 1990; Хаин, 2001 и др. ) под различными названиями. Результаты новейших геолого-геофизических исследований подтверждают предположение Н.С. Шатского о существовании в центральной части Арктического бассейна древней Гиперборейской платформы ( Кабаньков и др., 2004 ).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу