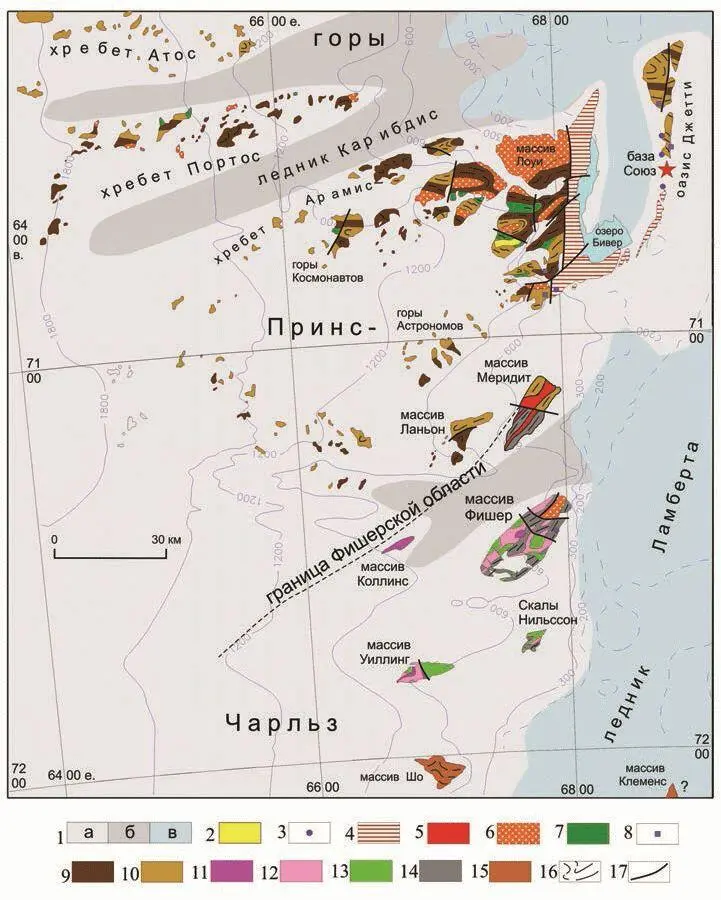

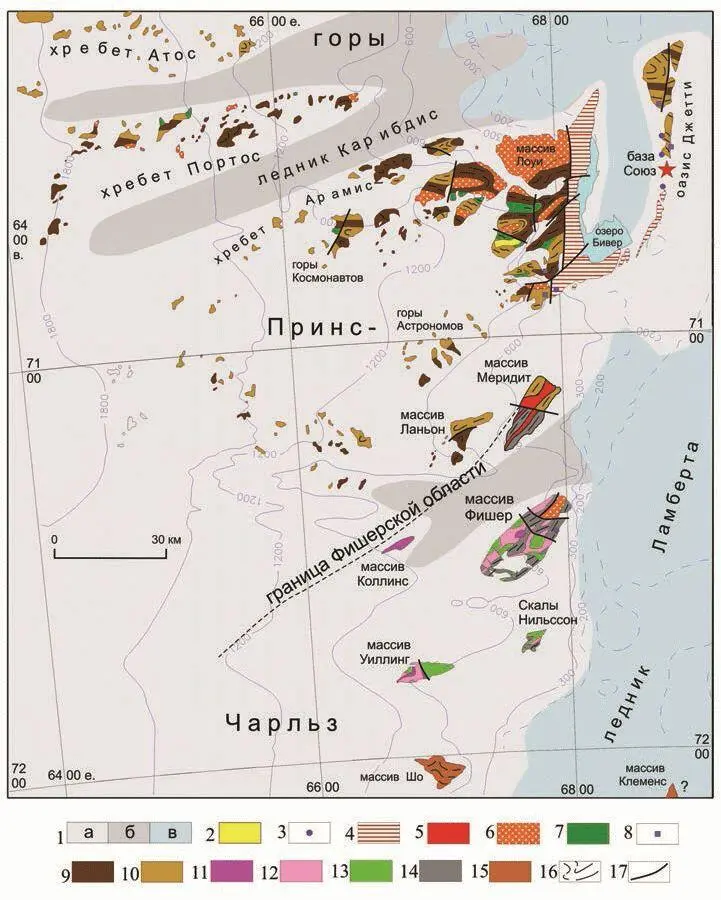

Рис. 2. Геологическая схема северных и центральных районов гор Принс-Чарльз. 1 – ледниковый покров: а) материковый лед, б) выводные ледники, в) шельфовые ледники; 2 – палеогеновые покровные трахибазальты; 3 – меловые штоки и дайки щелочно-ультраосновных пород; 4 – пермско-триасовый угленосный комплекс Эймери; 5 – раннепалеозойские граниты; 6–10 – неопротерозойский Биверский комплекс: 6 – интрузивные чарнокиты, граниты и гранодиориты, 7 – метагабброиды и метабазиты, 8 – мелкие тела гипербазитов, 9 – существенно ортогнейсовая серия Портос, 10 – существенно парагнейсовые серии Атос и Астрономов; 11–14 – мезопротерозойский (рифейский) Фишерский комплекс: 11 – гранитоиды поздней ассоциации, 12 – гранитоиды ранней ассоциации, 13 – габброиды ранней ассоциации, 14 – осадочно-вулканогенная серия Фишер; 15 – нерасчлененные образования Фишерского комплекса; 16 – структурные линии; 17 – тектонические нарушения.

5. Метаморфизм и складчатые деформации

Анализ метаморфических преобразований, выявленных на всех горных массивах, входящих в Фишерскую область, позволил выделить в общей сложности три этапа регионального метаморфизма. Главный этап метаморфических преобразований достигал условий эпидот-амфиболитовой фации (Т=480–585°С, Р=2–3 кбар) в центральной части массиве Фишер и условий гранат-амфиболитовой фации (Т≥600°С, Р≥6 кбар) на массивах Уиллинг, Коллинс и Скалы Нильссон. По-видимому, он протекал в две стадии или даже составлял два самостоятельных этапа М1 и М2 на рубежах 1110 и 1000 млн. лет ( Mikhalsky et al., 1993, 1999 ). Третий этап М3 соответствовал зеленосланцевой фации и достигал условий субфации высоких (330–460°С) температур и низких, средних давлений в период 870–810 млн. лет ( Лайба, 2000 ).

Выделено соответственно не менее трех последовательных этапов пластических деформаций пород Фишерской области. Наиболее ранний этап D1 связан с формированием мелкой дисгармоничной складчатости F1, имевшей место, по-видимому, одновременно с метаморфизмом М1. Этап D2 являлся наиболее значительным в Фишерской области. С ним связано формирование основной складчатости, выраженной в образовании крупных открытых складок с амплитудами 5–15 км и крутопадающими на северо-запад осевыми поверхностями, осложненных складками второго порядка. По-видимому, складчатость F2 сформировалась в результате бокового сжатия в период перестройки (закрытия?) фишерской структуры. Этап деформаций D2 коррелируется со вторым этапом метаморфизма М2.

Этап D3 выражен в образовании в приразломных зонах локальной складчатости F3, многочисленных зон рассланцевания, бластомилонитизации и структур типа вязких разломов («shear zones»). Возможно, деформации этапа D3 сопровождались метаморфизмом М3 на рубеже около 800 млн. лет назад. Не исключено, что некоторые деформации данного этапа имели место позднее, в период кембрийской активизации (550–500 млн. лет), проявленной, в частности, на массиве Мередит. В дальнейшем Фишерская структура выступала как жесткий блок, испытывавший лишь хрупкие разрывные деформации в период мезозойского рифтогенеза и неотектонической активизации.

6. Палеотектоническая (геодинамическая) обстановка

Возраст и пространственное положение Фишерского комплекса определенно привязывают его к протерозойскому подвижному поясу, протягивающемуся вдоль всего побережья Восточной Антарктиды от Земли Королевы Мод до островов Уиндмилл. Данная структура, так называемый Циркумантарктический подвижный пояс, является в свою очередь составной частью глобальной гренвильской системы подвижных поясов ( Dalziel, 1991 ). Существует предположение о том, что он развивался как краевой вулканно-плутонический пояс, сформированный последовательной аккрецией ювенильных вулканических и магматических дуг на интервале 1500–1050 млн. лет назад (Михальский, 2007, 2008). Наиболее вероятными палеотектоническими обстановками (геодинамическими моделями) для формирования Фишерской вулкано-плутонической структуры могут быть по существу только две: а) конвергентная и б) рифтогенная.

Геологические особенности Фишерской зоны, такие как очевидная локальность развития, значительные мощности вскрытых осадочно-вулканогенных толщ (до 10 км), преобладающий базальт-андезитовый вулканизм, наличие многочисленных и разнообразных по составу интрузивов, наложенная складчатость, вызванная по всей вероятности боковым сжатием, позволяют отождествлять Фишерскую палеоструктуру со структурами типа надсубдукционных островных и магматических дуг. Подобные пояса известны, начиная с раннего протерозоя ( Хаин и Божко, 1988 ). Особенности вещественного состава магматических пород Фишерского комплекса подтверждают высказанное суждение. Фишерские метавулканиты включают широкий диапазон составов при явном преобладании андезитов, включая типично толеитовые составы островодужного типа. Для вулканитов характерен общий тренд вещественной эволюции от толеитовых к известково-щелочным и умеренно-щелочным петрохимическим сериям. Отсутствие отрицательной аномалии Nb на диаграмме нормированных содержаний микрокомпонентов в большинстве базальтоидов, при отчетливой обогащенности крупноионными элементами, определяется незначительными концентрациями легких редкоземельных элементов. Это может быть следствием особенностей фактора метасоматизации мантийного клина в надсубдукционных условиях. В частности, пониженные концентрации легких редкоземельных элементов могут указывать на ограниченное вовлечение осадочного вещества при преобладающем воздействии жильных образований. В целом указанные вещественные особенности типичны для магм, произведенных в конвергентных условиях плитной окраины ( Богатиков и др., 1987 а ). Состав и строение плутонических изученных ассоциаций близки к таковым для вышеуказанных вулкано-плутонических поясов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу