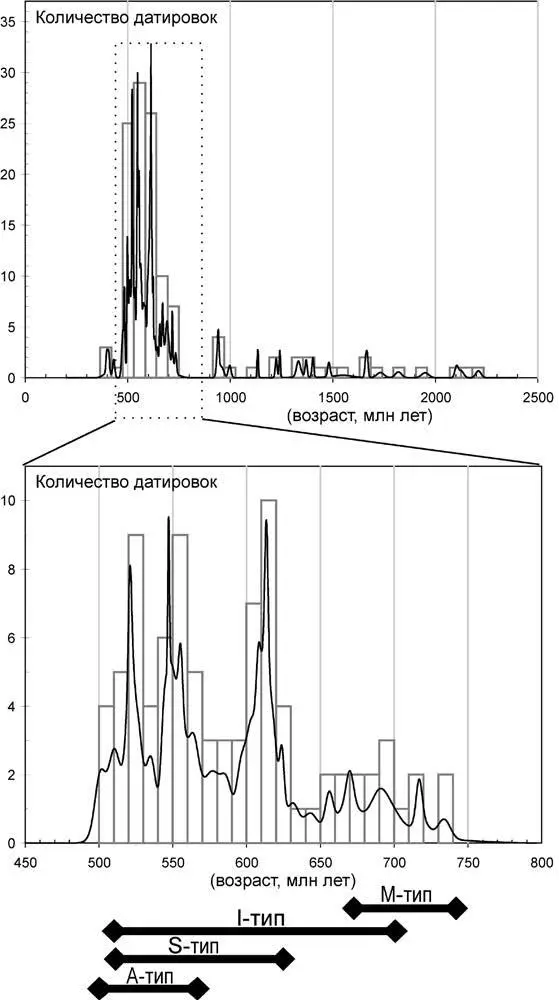

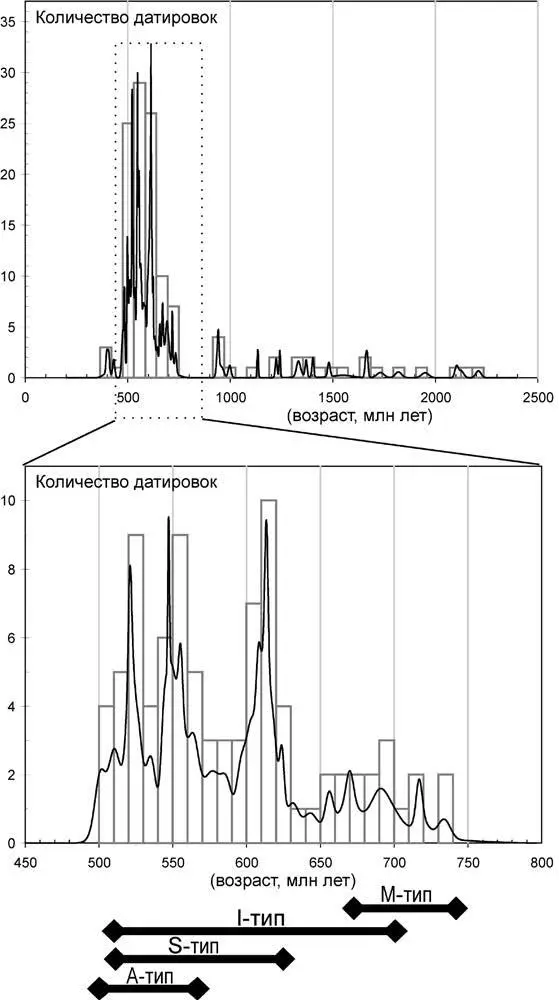

Следует отметить, что пространственное распределение (рис. 4) известных к настоящему времени изотопных возрастов магматических и метаморфических комплексов, относимых к надсубдукционным/коллизионным обстановкам, плохо согласуется с представлениями об «аккреционном» стиле строения Тимано-Печорско – Баренцевоморской окраины Балтики и севера Западного Урала. И, действительно, при длительно протекающей аккреции должно было бы наблюдаться общее омоложение возрастов магматитов надсубдукционной природы (гранитоидов I-типа и родственных им вулканитов) по направлению от внутренних к внешним частям аккреционной окраины континента. Таким образом в возрастах магматитов, связанных с надсубдукционным магматизмом, должен был бы проявиться тренд их омоложения от внутренних частей «аккреционного» пояса Тиманид (Протоуралид-Тиманид) к его внешним частям, чего не наблюдается в действительности. Более того, в фундаменте Печорской плиты в полосе, приближенной к Припечорско-Илыч-Чикшинской сутуре, т. е. в наиболее «глубоко» в сторону континента расположенных частях протуралид-тиманид, фиксируются наиболее молодые возраста гранитоидов I-типа. В то же время, общий характер пространственного распределения датировок, а также учет того факта, что наиболее молодые гранитоиды этого типа, располагаются наиболее глубоко внутри континента, хорошо согласуется с коллизионным сценарием. Более того, смены типов М-, S– и А-гранитоидного магматизма во времени и в пространстве (рис. 6) в целом согласуются с реконструируемым геодинамическим сценарием коллизии Балтики и Арктиды и с другими геолого-геофизическими данными. Так, граниты М-типа выплавлялись на доколлизионном этапе в задуговом (Манюкуяхинском) бассейне на окраине Арктиды, граниты S-типа – во время коллизии, а А-типа – на заключительных коллизионных и пост-коллизионных стадиях. При этом коллизионные граниты располагаются поблизости от осевой зоны орогена Протоуралид-Тиманид.

Рис. 6. График частот «встречаемости» возрастов кристаллических пород (гранитоидов, вулканитов, метаморфитов), участвующих в строении комплексов протоуралид-тиманид северо-восточного типа.

В отдельных случаях акцессорные цирконы из протоуральских метаморфических пород и гранитоидов I– и S-типа содержат внутри себя ксеногенные ядра (inherited cores) древних цирконов. Например, в гранитах Вангырского массива установлено унаследованное цирконовое ядро с возрастом 1224±9 млн лет ( Кузнецов, Удоратина, 2007 ). Возраста унаследованных цирконовых ядер с возрастами в диапазоне от ~0.9 до ~2.7 млрд лет установлены в гранитоидах фундамента Печорской плиты ( Gee et al., 2000 ). В гранитах из кластов в диамиктитах мыса Линнея (Земля Норденшельда, средняя часть западного побережья о. Шпицберген) – получены возраста 937±10 млн лет (4 анализа), 1448±340 и 1732±34 млн лет (1 анализ) и 2103±16 млн лет (2 анализа) ( Larionov, Tebenkov, 2004 ). В очковых гнейсах серии исиспинтен ( Isispynten Gr. ) восточного берега о. Северо-Восточная Земля ( Johansson et al., 2004 ) в промежуточных зонах сложноустроенных кристаллов циркона оторочки отдатированы ( 206Pb/ 238U) протоуральско-тиманскими значениями 668±13, 622±12 и 687±14 млн лет (проба $98:130, ан. 2а, 7а и 12а, соответственно), трактуемыми как время проявления метаморфизма. В оболочке одного из цирконов установлен возраст ( 206Pb/ 238U) – 943±18 млн лет (ан. 14b), а в центральной части (в ядре) – возраст ( 206Pb/ 238U) – 1337±26 млн лет (проба $98:130, ан. 14а) Таким образом, в очковых гнейсах серии исиспинтен помимо «протоуральско-тиманских» записаны гренвильские и еще более древние эндогенные события. Кроме того, для красных очковых гнейсов на острове Паррвова в одном из зональных кристаллов циркона краевая часть охарактеризована значением 206Pb/ 238U возраст – 574±8 млн лет (проба $98:122, ан. 15b), а ядро этого кристалла характеризуется значениями 206Pb/ 238U возраст – 1331±17 млн лет (ан. 15а). А в серых очковых гнейсах с острова Паррвова кайма одного из зональных кристаллов циркона датирована ( 206Pb/ 238U) значением – 522±7 млн лет (проба $98:123, ан 1b), а ядро этого кристалла охарактеризовано ( 206Pb/ 238U) значением 997±14 млн лет (ан. 1а) ( Johansson et al., 2004 ).

Наличие в цирконах из протоуральско-тиманских гранитоидов и метаморфических пород Тимано-Печорско – Баренцевоморского региона и севера Урала древних ксеногенных ядер является доказательством существования мезопротерозойской и более древней континентальной коры, из которой сформировались протоуральско-тиманские гранитоиды и метаморфические породы. На древний возраст основания протоуралид-тиманид северо-восточного типа указывает и полученный В.А. Душиным (2004) Sm-Nd модельный возраст прорывающих их в пределах одного из выступов протоуралид-тиманид на Пайхое мезозойских лампроитов и трахитов, который составляет более 2.5 млрд лет. Кроме того, на древний возраст коры под северо-восточной частью орогена Протоуралид-Тиманид указывают результаты Lu/Hf-изотопно-геохимических исследований детритных цирконов из песчаников енганэпэйской толщи поднятия Енганэ-Пэ на Полярном Урале (см. ниже), которые дают модельные возраста субстрата материнских по отношению к этим цирконам изверженных пород 1.76–0.84 млрд лет.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу