Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы

Здесь есть возможность читать онлайн «Коллектив авторов - Строение и история развития литосферы» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 2010, ISBN: 2010, Издательство: Array Литагент «Паулсен», Жанр: geography_book, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Строение и история развития литосферы

- Автор:

- Издательство:Array Литагент «Паулсен»

- Жанр:

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98797-043-0

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Строение и история развития литосферы: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Строение и история развития литосферы»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Строение и история развития литосферы — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Строение и история развития литосферы», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Abstract

The first human appearances in northern regions of Eurasia are fixed by single archeological sites of the Mousterian epoch. The Late Paleolithic Prehistoric groups settling on the Northern Eurasia plains proceeded in conditions of changed environments in the glacial epoch of the Late Pleistocene. The Prehistoric Man has penetrated far to the North already at the early stages of the peopling only in western part of the Urals area and in Eastern Siberia. An initial colonization of Northern Plains, begun in the final of Middle Valdai megainterstadial, was continuing also under the glacial climatic conditions of the Last Glaciation. Only in final Pleistocene – early Holocene Late Paleolithic and Mesolithic communities settled in different regions of Subarctic and for the first time penetrated to Arctic latitudes. The first people penetration to the North America is also connected with this period.

М.А. Левитан [190], И.А. Рощина [191], В.Ю. Русаков [192], К.В. Сыромятников [193], Р. Шпильхаген [194]

Четвертичная история седиментации на подводном хребте Ломоносова (Северный Ледовитый океан)

Аннотация

Предложены схемы лито-хемостратиграфического расчленения колонок PS70/319 и PS70/358, поднятых с хребта Ломоносова. Показано, что в осадках, накапливавшихся на склоне хребта, происходил активный вынос пелитовых фракций. Выделены две толщи: вышележащая (ломоносовская) состоит из переслаивающихся ледниково-межледниковых отложений и охватывает, вероятно, изотопно-кислородные стадии (ИКС) с 1 по 6; нижележащая (полярная) состоит из более однородных глинисто-алевритовых осадков. Возможно, ее стратиграфический объем начинается с границы плейстоцена и плиоцена и заканчивается на границе ИКС 7 и ИКС 6. Отложения теплых климатических периодов обогащены глинистым материалом, а холодных – материалом ледового разноса. Питающей провинцией служил Верхояно-Колымский складчатый пояс.

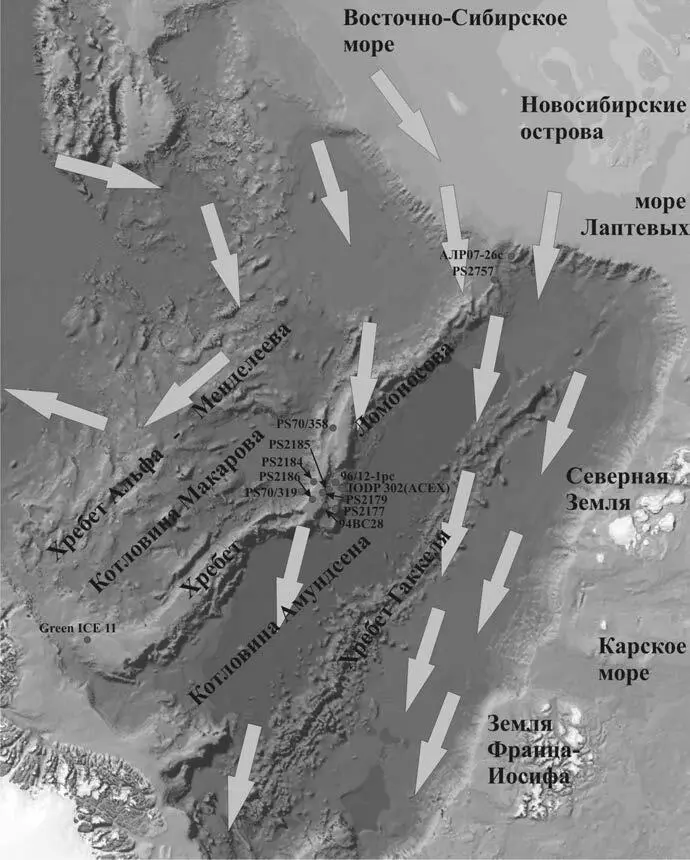

Подводный хребет Ломоносова, разделяющий Евразийский и Амеразийский сегменты Северного Ледовитого океана, протягивается в северо-восточном направлении от Северной Гренландии до континентальной окраины моря Лаптевых. Он обладает извилистой формой, в частности, большой изгиб располагается в его центральной части, так что точка с координатами Северного полюса проецируется на дно глубоководной котловины Амундсена. Хребет обладает уплощенной гребневой частью, располагающейся на глубинах от 950 до 1500 м. Его пологий склон обращен к котловине Макарова, а крутой – к котловине Амундсена (рис. 1). В последние 15–20 лет подводный хребет Ломоносова довольно активно изучался специалистами по четвертичной морской литологии, стратиграфии и палеоокеанологии ( Талденкова и др., 2009; Jakobsson et al., 2000, 2001, 2003; Mikkelsen et al., 2006; Nørgaard-Pedersen et al., 1997, 2003; O’Regan et al., 2008; Spielhagen et al., 2004; Stein et al., 1994; см. также литературу в ( Левитан и др., 2007 1 ). Большая часть изученных колонок показана на рис. 1.

Рис. 1. Карта расположения колонок донных осадков, упомянутых в статье. Схема поверхностной циркуляции показана по данным (Aagard, Carmack, 1989), с упрощениями.

Совсем недавно закончились споры о типичных скоростях пелагической седиментации в Северном Ледовитом океане в четвертичное время: сантиметры или миллиметры в тысячу лет. В итоге победила первая точка зрения. Судя по последним опубликованным данным ( Левитан и др., 2007 1 ; O’Regan et al., 2008 ), в течение четвертичного периода, тем не менее, могли существовать некоторые отрезки времени с заметно уменьшенными скоростями седиментации. Среди имеющихся публикаций по четвертичному осадконакоплению преобладают работы, посвященные стратиграфии и палеоокеанологии в течение последних 200 тыс. лет. Проведенное на хребте глубоководное бурение (рейс 302) позволило пройти весь разрез ледово-морских терригенных четвертичных отложений ( O’Regan et al., 2008 ). В итоге обнаружено существование двух толщ: вышележащая толща представлена переслаиванием отложений холодных и теплых эпох, характеризующих резко контрастный климат последних шести изотопно-кислородных стадий (ИКС); нижележащая толща обладает довольно однородным глинисто-алевритовым составом и сформировалась в подледных условиях при менее контрастном климате без масштабных континентально-шельфовых оледенений. Ее полный стратиграфический объем точно не установлен, не исключено ее накопление с начала плейстоцена. В то же время исследований проблем литологии, минералогии и геохимии рассматриваемых отложений, положенных на четкую стратиграфическую основу, пока явно недостаточно. Наша работа посвящена именно этим проблемам.

1. Фактический материал и методы исследования

В основе статьи лежат оригинальные материалы исследования двух колонок донных осадков PS70/319 и PS70/358 (см. рис. 1), поднятых кастенлотами (сверхдлинными коробчатыми пробоотборниками) с хребта Ломоносова в ходе рейса НИС «Поларштерн» (Германия) ARK XXII-2 в 2007 г., в котором принимали участие Р. Шпильхаген (начальник отряда морской геологии) и В.Ю. Русаков. Первая из указанных колонок расположена на склоне хребта (глубина 2742 м), а вторая – на его гребне (глубина 1462 м). В качестве опорного разреза для сравнения выбрана колонка PS2185, не только относительно близко расположенная к нашим колонкам (см. рис. 1), но и обладающая хорошим стратиграфическим расчленением ( Spielhagen et al., 2004 ), c изученной рентгенофлуоресцентным методом ( Schoster, 2005 ) неорганической геохимией, а также детально исследованными комплексами тяжелых минералов ( Behrends, 1999 ). Эти же методы изучения вещественного состава, дополненные гранулометрическим и компонентным анализом, были применены и нами. Литологическое описание в рейсе выполнено Р. Шпильхагеном. Компонентный состав под микроскопом изучен К.В. Сыромятниковым. Гранулометрические анализы водно-механическим методом (комбинация ситового анализа и метода отмучивания) выполнила Л.А. Задорина, а рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) – И.А. Рощина. В качестве границ гравийных, песчаных, алевритовых и пелитовых фракций приняты, соответственно, 2, 0.063, 0.002 мм. Названия литотипов даны в соответствии с классификацией В.Т. Фролова (1975). Методика РФА в применении к морским осадкам детально описана ранее ( Левитан и др., 2008 ). Важно отметить, что пробы не отмывались от морских солей. Обработка геохимических данных сделана В.Ю. Русаковым и М.А. Левитаном. Тяжелые минералы во фракции 0.125–0.063 мм, после их выделения с помощью бромоформа, исследовала А. А. Карпенко. Данные микроскопирования в ряде случаев были уточнены с помощью микрозонда и мессбауэровской спектроскопии. Лито– и хемостратиграфический анализ применил М.А. Левитан. Результаты традиционных изотопно-стратиграфических исследований раковин фораминифер (Р. Шпильхаген) пока не готовы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Строение и история развития литосферы»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Строение и история развития литосферы» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Строение и история развития литосферы» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.