Начиная с позднего миоцена (около 14 млн. лет назад), когда ледовый щит Восточной Антарктиды достиг устойчивого равновесия (полярные условия), депоцентры сместились в сторону континентального склона, а в подножии континентального склона темп осадконакопления существенно (более чем в пять раз) снизился ( Cooper & O’Brien, 2004 ). В плиоцене-плейстоцене режим седиментации на континентальной окраине резко изменился. Ледовый щит перекрывал большую часть шельфов, но оставался малоподвижным, в связи с чем поступление осадков в глубоководную область было очень незначительным. Единственным исключением являлется устье канала Прюдс, пересекающего шельф с юго-востока на северо-запад (рис. 9), вдоль которого осуществлялось активное движение выводного ледника, интенсивная поставка осадочного материала на континентальный склон и сфокусированная проградация, в результате которой бровка шельфа сместилась на 40 км в сторону океана ( Leitchenkov et. al., 1994; Coper & O’Brien, 2004 ).

Все эти события отражаются в строении синледниковой толщи осадочного чехла («Дно-CS4»), который отличается разнообразием сейсмических фаций, с различной геометрией внутренних отражений и характерными особенностями внешней морфологии. В составе этой толщи выделен региональный горизонт CS5 и локальный горизонт CS6, которые маркируют вертикальное изменение сейсмофациальной структуры и являются важными индикаторами эволюции глубоководного бассейна. Время образования горизонта CS5 оценивается путем экстраполяции возраста осадков, вскрытых в забое скважины 1165 (~22 млн. лет; Cooper & O’Brien, 2004 ), расположенном на 200 м выше этого горизонта (с установленной скоростью осадконакопления в нижней части скважины около 100 м/млн. лет), и составляет ~24 млн. лет (граница олигоцена и миоцена), соответствуя оледенению Mi-1 ( Zachos et al., 2001 ). Горизонт CS6 представляет собой контрастный рефлектор, но прослеживается только в пределах моря Содружества. Корреляция со скважиной 1165 показывает, что возраст этого горизонта составляет 13–14 млн. лет, т. е. его образование связано со стабилизацией антарктического оледенения в позднем миоцене.

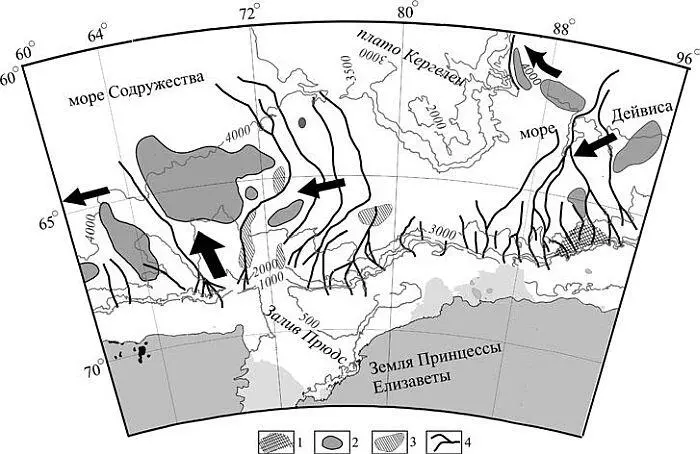

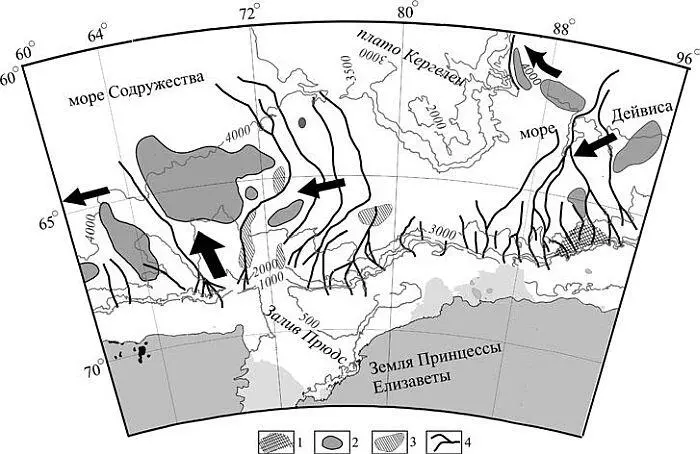

Доминирующими фациями синледниковой толщи в глубоководной области района исследований являются погребенные глубоководные каньоны и сопряженные с ними прирусловые валы. Образование каньонов, их развитие и заполнение связываются с действием склоновых процессов (гравитационного массопереноса), наиболее существенными из которых, вероятно, являлись турбидитные потоки, приводившие к транспортировке осадочного материала через континентальный склон и подножие (иногда с эрозией ранее накопившихся осадков) и его переотложению. Прирусловые валы, в свою очередь, образуются при движении турбидитных (суспензионных) потоков вдоль подводных каньонов и осаждении тонкодисперсного материала на их краях, где скорость течений резко снижается ( Faugerеs et al., 1999 ). В море Содружества подводные каньоны (погребенные и современные) прослеживаются до абиссальной котловины, так что общая их протяженность составляет более 500 км, а в троге Принцессы Елизаветы вырождаются в верхнем и среднем подножии склона (рис. 11). В море Дейвиса каньоны ранней генерации, сформировавшиеся в олигоцене, по своей протяженности были значительно (по меньшей мере, вдвое) короче тех, которые унаследовали их в миоцене и в более позднее (в том числе настоящее) время (рис. 11). Еще одним проявлением склоновых процессов являются оползни и обломочные потоки, образование которых связано с дестабилизацией континентального склона (в результате накопления избыточной массы терригенного материала, привнесенного ледниковым покровом на край шельфа) и дальнейшей транспортировкой осадков в глубоководную область. На сейсмических разрезах они выделяются в виде линз с хаотическими внутренними отражениями.

Рис. 11. Схема распространения осадочных фаций в синледниковой толще осадочного чехла. 1 – авандельта, 2 – поля развития иловых волн в постолигоценовых осадках, 3 – отложения обломочных потоков, 4 – современные подводные каньоны. Стрелками показано направление стока холодных вод и контурных течений.

В верхней (постолигоценовой) части синледниковой толщи, выше горизонта CS5, выявлены сейсмические фации с волнистой структурой отражений, генезис которых хорошо изучен на многих континентальных окраинах мира и в других районах Антарктики ( Faugeres et al., 1999 ). Они обнаружены в погребенных прирусловых валах моря Содружества, вдоль подножия континентального склона северо-восточной части моря Дейвиса, в южной части котловины Лабуан и вдоль восточной окраины плато Кергелен, образуя изометричные и/или вытянутые в плане поля (рис. 11). Фации с волнистой структурой отражений представлены глинистыми осадками и в иностранной литературе получили название «иловые волны» ( «mud waves»; Faugeres et al., 1999 ), а их образование связывается с действием контурных и/или склоновых течений. Склоновые течения, в свою очередь обусловлены стоком холодных и плотных вод из-под шельфовых ледников Восточной Антарктиды. В море Содружества иловые волны образуют толщу мощностью до 1 км, указывая на длительное и устойчивое действие донных течений. Основание этой толщи расположено на более высоком стратиграфическом уровне, чем горизонт CS5, но не является отчетливым и хорошо коррелируемым отражающим горизонтом. По данным бурения в скважине 1165 иловые волны в море Содружества, образование которых связывается с подледным стоком холодных вод, начали развиваться около 18 млн. лет.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу