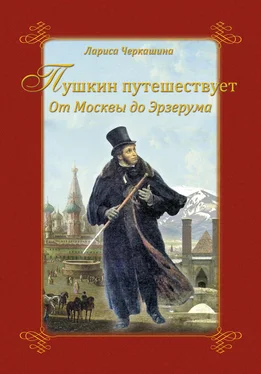

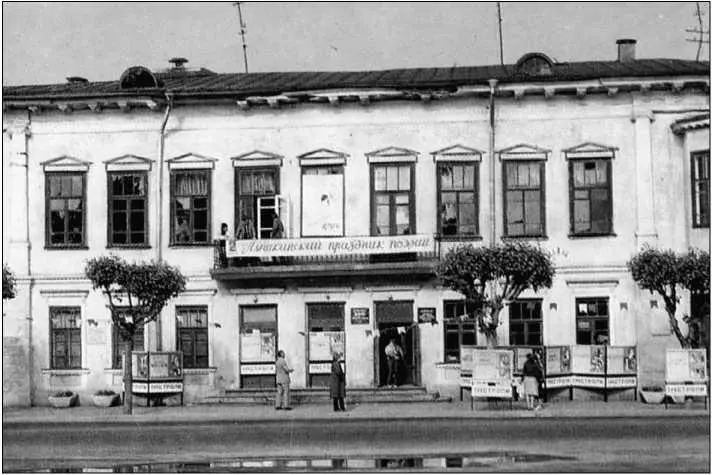

Гостиница Пожарского в Торжке. 1970-е гг. Фотография

На каждой станции советую из коляски выбрасывать пустую бутылку; таким образом ты будешь иметь от скуки какое-нибудь занятие».

«Я музу резвую привел». 1928–1933 гг.

Художник Н. Кузьмин. Иллюстрация к «Евгению Онегину»

Советы путешественнику от Пушкина не устарели и по сей день. Но главное в них – поэтический рецепт. К слову, «Шабли», без чего настоящую уху из форели не сварить, одно из лучших белых французских вин, – прозрачное, крепкое и быстро пьянящее.

То ли дело рюмка рома,

Ночью сон, поутру чай;

То ли дело, братцы, дома!..

Ну, пошел же, погоняй!..

В дальних странствиях Пушкин довольствовался пищей, экзотической для европейца. Незабываемы гастрономические впечатления, «вынесенные» из арзрумского похода:

«В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она (калмычка) предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад».

«За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских».

«На половине дороги, в армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый чурек, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие пленники в Дариальском ущелии. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен».

Правда, позднее Пушкин иначе отзовется об армянской кухне: отведав баранины с луком, приготовленной старухой армянкой, он назовет жаркое «верхом поваренного искусства»!

А в Уральске войсковой атаман и казаки славно принимали именитого гостя: дали в честь поэта два обеда, пили за его здоровье. На берегу бывшего Яика казаки угощали гостя свежей икрой из пойманных при нем же осетров, – чем и заслужили похвалу поэта.

Расхожую истину, что желудок якобы добра не помнит, Александр Сергеевич отвергал. Более того, уверял: «Желудок просвещенного человека имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность».

«Воображаю… чугунные дорога»

Со временем (по расчисленью

Философических таблиц,

Лет чрез пятьсот) дороги верно

У нас изменятся безмерно:

Шоссе Россию здесь и тут,

Соединив, пересекут.

А.С. Пушкин

Великий путешественник Пушкин исколесил тысячи верст по необъятной Российской империи, натерпевшись от «милостей» смотрителей, трактирщиков и сполна познав «прелести» родного бездорожья. И средь всех мытарств мечтая о необычной дороге. Чугунной!

Так уж совпало, что первая в России железная дорога, связавшая Петербург с Царским Селом, загородной царской резиденцией, и Павловском, была открыта в год смерти поэта – в 1837-м.

Но двумя годами ранее, в июне 1835-го, Николай I написал августейшую резолюцию на докладной записке профессора Франца Августа фон Герстнера «О выгодах от построения железной дороги»: «Читал с большим вниманием и убежден, как и прежде был, в пользе сего дела, но не убежден в том, что Герстнер нашел довольно капиталов, чтобы начать столь огромное предприятие. На сей предмет желаю от него объяснений письменных; потом, если нужно, призову к себе. Дорогу в Царское Село дозволяю, буде представит мне планы».

В январе 1836-го фон Герстнер обращается к председателю Государственного совета и Комитета министров Н.Н. Новосильцову: «Если же дорогу нельзя будет открыть в октябре 1836 года для пользования будущей зимою, то и решение вопроса о пользе железной дороги в России замедлится целым годом».

Ах, как торопил профессор Венского университета, приехавший в Россию с единственной целью – построить в северной стране первую железную дорогу, желанное событие!

Свершилось! Движение для ознакомления петербургской публики по новому пути открылось в сентябре того же 1836-го. А 30 октября паровоз «Проворный» уже провел первый состав из Петербурга в Царское Село! Результаты испытаний внушали оптимизм, и Франц Герстнер торжествовал: «Все были довольны, кроме тех, которые предсказывали, что дорогу занесет снегом».

Читать дальше