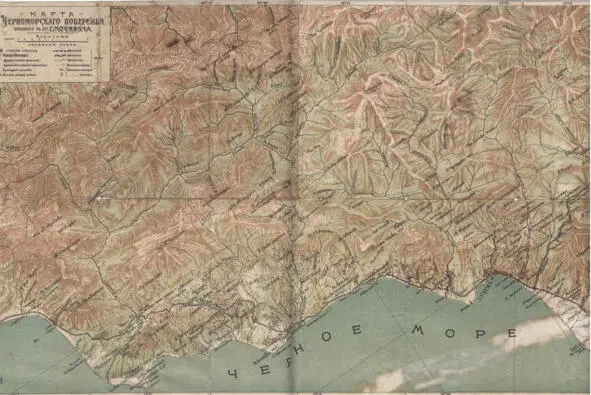

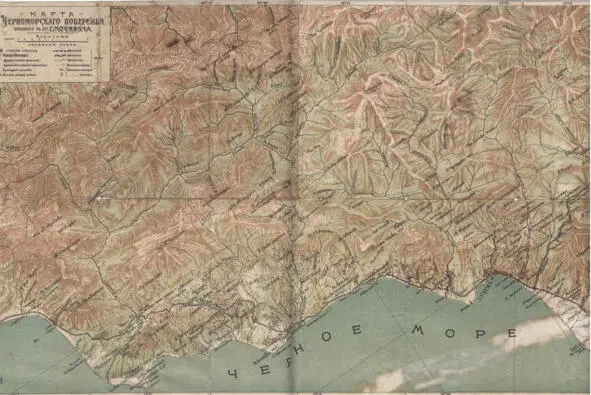

Карта Абхазии 1848 года, по которой можно проследить истинную топонимику

В 1835 г. русский офицер, храбрый разведчик барон Торнау под видом горца перешёл через ГКХ магистральным псеашхинским путём и спустился на поляну Кбаадэ /Красная Поляна/. Затем разведчик перевалил хр. Ахцу и по долине Мацесты достиг берега моря. В последующем барон проник в долину Псху и оттуда перевалил ГКХ через пер. Наур. Уже будучи генералом путешественник опубликовал книгу своих воспоминании «Записки кавказского офицера» /1864 г./ Книга читается как авантюрный роман, с большим интересом. В 1890—1894 гг. известный ботаник Н. М. Альбов совершил ряд интересных исследовательских путешествий по Абхазии. Он обнаружил несколько высокогорных озёр в районе Ацетуки, одним из первых европейцев увидел и описал Рицу и Амткел, прошел по т. н. Воровской тропе с Бзыбского хребта на Бзыбь. В 1896—97 гг. на леднике Амткел побывал другой известный русский ботаник Н. А. Буш. В последующие годы Буш исследовал большинство ледников Абхазии. В эти же годы здесь активно работает путешественник-охотовед Н. Н. Динник. В 1898 г. климатолог А. И. Воейков в составе специальной комиссии посетил и описал долину р. Псоу. На самом рубеже веков гляциолог К. И. Подозёрский исследует ледники и озера Чедыма, верховья Гумисты, ледник Амткел, окрестности Ходжала. На Ходжальских ледниках и озерах Адуада-Адзыш и Дериквара-Адзыш на следующий год после Подозёрского побывал исследователь Кавказа В. А. Вебер /1901 г./. В начале второго десятилетия XX в. в районе озера Рица и Ацетуко-Аибгинского хребта большую исследовательскую работу провел географ А. Л. Рейнгард. В этом же районе в 1912—14 гг. провела важные исследования талантливый географ Е. И. Морозова-Попова. Геолог Л. К. Коннишевский первым из европейцев побывал на берегах Малой Рицы в 1913 г. В предреволюционное время по Абхазии много ходил и писал турист, писатель, географ С. С. Анисимов. Его исследования Кавказа и, в частности, Абхазии продолжались до середины 40-х годов. Очень много сделал для освоения «белых пятен» Горного Причерноморья и района обеих Риц замечательный географ и популяризатор этих мест Ю. К. Ефремов, который активно здесь поработал в 1935—1940 гг., будучи еще студентом МГУ. Много и активно исследовал горы Зап. Кавказа немецкий писатель коммунист Альфред Курелла. Некоторое время в 30-х годах он жил в селении Псху, а в 1952 г. ходил в районе озёр северного склона Панавского хребта. Исследовательские походы московского туриста Е. Е. Холодовского приходятся на 30-е годы прошлого века. В частности, он повторил вслед за Альбовым прохождение Воровской тропы и описал её в 1948 г. в альманахе «Туристские тропы». Из исследований послевоенного времени следует назвать ботаника А. В. Васильева, который за 50 лет походов по Абхазии внес существенный вклад в дело её исследования. С именем В. В. Илюхина, одного из основоположников отечественной спелеологии, связана история исследования карста Гагрского хребта в 60—80 гг.

В годы, предшествовавшие войне 1992—93 гг. ряд самодеятельных групп провел смелые походы по неисследованным или малоизвестным участкам района, некоторые материалы попадают в библиотеки клубов туристов. Этих энтузиастов можно считать продолжателями дела первооткрывателей. Особое место в ряду современных исследователей Абхазии занимает Николай Денисович Бондарев, автор путеводителей по горам.

Прежде чем Вы выйдете на маршрут, позвольте дать Вам несколько советов. Если Вы потеряли тропу, а она, согласно описаниям, имеется, не продолжайте движения, пока её не отыщете. Хождение без троп в колхидских лесах сильно изматывает, и Вы можете оказаться в трудном положении. Не старайтесь ходить по берегам рек и ручьёв без очевидных троп, Вы можете втянуться в непроходимый каньон. Помните, что карты и описания Абхазии чрезвычайно быстро стареют. То, что было легко проходимо вчера, сегодня может стать недоступным.

Если мост, на который Вы рассчитывали, оказался снесённым, не бойтесь потерять время и пройдите к ближайшему балагану, где пастухи помогут Вам найти мост или переправу. Для переправы вброд обязательно нужно иметь веревку, но ею нужно уметь пользоваться.

Планируя маршрут, нужно иметь в виду, что в районе, в среднем, за неделю приходится 2—3 дня непогоды. Ненастье обычно наступает во второй половине дня, с утра пораньше можно пройти большую часть планируемого дневного перехода.

Читать дальше

![Эдуард Нэллин - Эдатрон. Лесной край. Том 1 [СИ]](/books/413369/eduard-nellin-edatron-lesnoj-kraj-tom-1-si-thumb.webp)