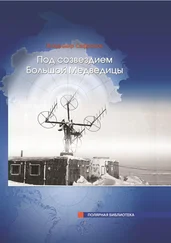

На остров Хейса мы должны были доставить новую партию полярников и снабдить всем необходимым ОГМС имени Э. Т. Кренкеля. Остров Хейса венчает округлый ледник. называемый Куполом Гидрографов.

Остров Хейса, ОГМС им. Э. Т. Кренкеля

Вертолет делает круг над полярной станцией. Медведей, столь частых гостей на ней, поблизости не обнаружили. Приземлились на берегу озера Космического. Пятеро полярников, которые год не видели никого кроме верных четвероногих друзей и белых медведей, еле сдерживая слезы, окружили вертолет. Видно было, им здесь нелегко. Не каждый способен вынести годовую изоляцию.

Я обошел территорию обсерватории, ни на секунду не выпуская карабин из рук. Белых мишек мы с воздуха не заметили, но это не значит, что их здесь нет. Ухо надо держать востро.

От былого величия обсерватории, которая имела статус международной, не осталось и следа. Практически все здания заброшены. То тут, то там валяются ржавые бочки и прочий металлолом, особенно захламлен берег и бывший аэродром. Даже самолет, когда-то потерпевший аварию, лежал на прежнем месте.

Подсчитать точное количество старой тары не так просто, но у меня и не было такой задачи. Я занялся отбором проб из них, используя навигатор, фиксировал точное местоположение, время. При этом приходилось держать в поле зрения окружающее пространство, отвлекаться нельзя – белый медведь не дремлет, у него нет боязни перед человеком. Люди для него больше добыча, чем опасность. Все обошлось, и медведя я видел только издалека. Он шел по льду пролива, вальяжно переваливаясь, и изредка оглядывался по сторонам.

После того, как я отобрал пробы, решил проверить радиационный фон в разных точках острова. Везде он был ниже городского – 6—8 мкр/ч.

Закончив работу, мы продолжили путь на Землю Александры, где нас ждали на погранзаставе Нагурское.

Рядом с погранзаставой, буквально в нескольких милях от берега наш капитан Юрий Настеко несколько лет назад обнаружил маленький островок, доказав, что и в наши дни можно сделать небольшое открытие. Островок этот настолько маленький, что его нет на картах.

Далее мы пошли на остров Гофмана, потом на Греэм-Белл – высадили там экспедиции «Русская Арктика» и «Полинформ», чтобы они могли произвести первичную оценку экологической ситуации на бывших военных базах. Работы там хватает. Забирать их будет уже другое судно.

Шары острова Чампа

До двадцатых годов прошлого века Земля Франца-Иосифа считалась вне государственной и посещалась различными экспедициями, состав которых, как правило, был интернациональным. После того, как в бухте Тихой была открыта первая русская полярная станция, архипелаг ЗФИ мировое сообщество признало территорией России. Административно он входит в Архангельскую область.

На острове Чамп

Рядом с островом Хейса находится еще одно удивительное, полное загадок место – остров Чамп. Это название на Земле Франца-Иосифа появилось после экспедиции Энтони Фиала, отправившейся в 1904 году к Северному полюсу. У Фиала был помощник по фамилии Чамп, тогда географическим объектам часто давали имена участников экспедиций.

Об этом острове тоже много чего написано. Он славится своими шаровидными камнями, происхождение которых до сих пор вызывает различные споры. Мы не могли упустить возможности посмотреть на это чудо. Остров на первый взгляд ничем не примечателен. Но стоило нам ступить на берег, и мы увидели, что он усеян странными, идеально круглыми камнями.

Первым встретился на пути каменный шар-исполин. Его называют «Стражем острова». Более двух метров в диаметре он, как настоящий страж, расположился по центру плавно уходящей вверх полоски земли, зажатой двумя островерхими скалами.

Сфотографироваться рядом с ним пожелали все, кто сошел на берег. Неподалеку лежит еще несколько больших шаров. Одни словно прикопаны в землю, другие стоят, открытые всем ветрам. Некоторые камни утратили свои правильные очертания, вероятно, из-за воздействия воды, ветров и низких температур. Некоторые шары были расколоты, на их срезе хорошо видно, что в центре камня находится вещество органического происхождения. Валерий Арнольдович Верниковский, член-корреспондент РАН, профессор Новосибирского государственного университета, сказал, что камни были рождены в морской воде, образовавшись в мягких отложениях из остатков раковин, некогда утонувших и завязших в песчаном дне. Раковины состояли из кварцита и марказита.

Читать дальше