Санаторий «Электра»

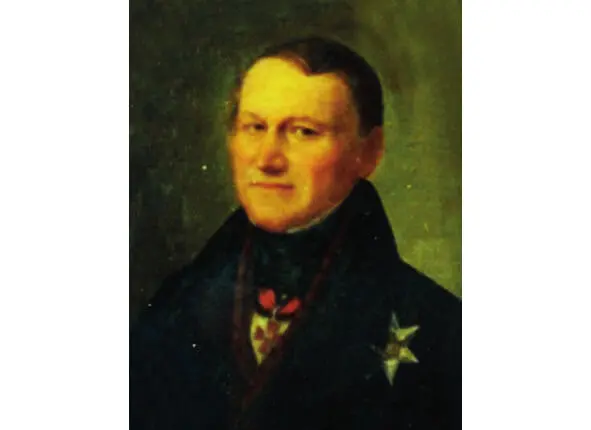

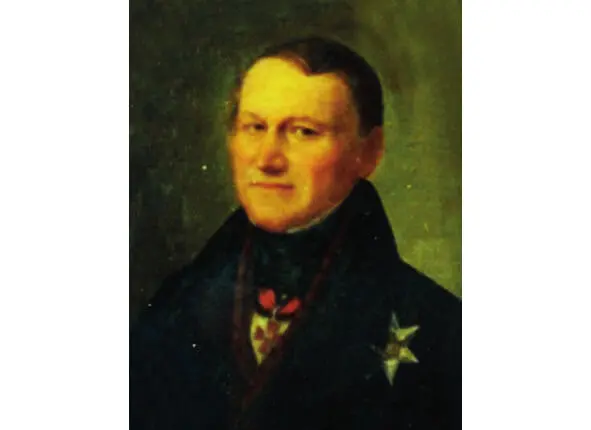

Преодолев речку Тырыгино, мы въезжаем в просторную долину, где в Ангару впадает ещё одна крупная река – Тальцинка. В 1784 г., благодаря гению Э. Г. Лаксмана, что открыл на Байкале второе в мире месторождение лазурита, а также его компаньону и спонсору каргопольскому купцу А. А. Баранову, известному как «король Аляски» (бессменный правитель Русской Америки в 1790—1818 гг.), тут открылся стекольный завод. Это производство стало первым в России, которое освоило получение стекла не из древесной соды (поташ), а из глауберовой соли, что добывалась в Тажеранских степях, а также по берегам рек Баргузин и Селенга. Во-первых, это помогло сберегать леса, которые нещадно истреблялись для нужд подобных мануфактур, а во-вторых, позволило получать прозрачное и даже цветное стекло. Осваивать новое производство стали простые каторжане под руководством барнаульского стекловара Я. И. Макарова.

Академик Э. Г. Лаксман

Однако, в силу того, что продукция завода изначально была востребована только в Восточной Сибири и Забайкалье, а месторождение Никольских песков в 25 км от предприятия было плохого качества и сырье приходилось привозить издалека – завод очень скоро был продан семьёй Лаксмана из-за долгов иркутскому купцу Я. П. Солдатову. Он владел фабрикой в 1811—1831 гг. и открыл тут фаянсовое и суконное производство. После его смерти и вплоть до 1868 г. предприятие перешло в руке акционерного общества купцов Иркутска. Именно в эту нелегкую для завода эпоху, в 1841 г., сюда попал уже знакомый нам декабрист А. Н. Сутгоф, который стал управляющим фабрики. Одновременно с ним надзирателем цеха устроился работать подпоручик Черниговского пехотного полка, декабрист А. А. Быстрицкий, который также был в числе приговорённых после восстания к казни.

«Король Аляски» А. А. Баранов

В 1859 г. при заводе в центре села Тальцинское, у моста по Байкальскому тракту, была построена деревянная Казанская церковь. Она была закрыта в 1935 г. и после отчуждения земель в 1952 г. уже в перестроенном виде была перенесена в посёлок Большая Речка, где и сгорела.

Казанская церковь села Тальцинское

В 1871 г. мануфактура попала в заботливые руки иркутского купца 1-й гильдии В. П. Катышевцева, который произвел полную модернизацию фабрики и начал производство витражного стекла. К сожалению, ему также не удалось добиться больших успехов, и в 1903 г. цеха вновь перешли к купеческой коллегии. В итоге, в 1911 г. старый завод сгорел, а новый перенесли в поселке на левый берег р. Тальцинки, ближе к Ангаре, переименовав в «Покровский». Продукция ни в чём не уступала английскому и голландскому стеклу. Здесь находился крупнейший между Иркутском и Байкалом посёлок с населением более 600 человек.

Тальцинский стекольный завод

Следующее рождение фабрика прошла после вынужденной консервации уже в советское время в 1929 г. под символическим названием промыслово-кооперативная артель «Возрождение». Однако, из-за привозного сырья, производство по-прежнему оставалось убыточным, и завод был вновь закрыт в годы Великой Отечественной войны. Окончательную точку в судьбе предприятия поставило строительство ГЭС, когда в 1956 г. фабрика была сожжена, а рабочие переселены из зоны затопления в посёлок Тулун на севере Иркутской области, где вскоре открылся второй по ассортименту продукции стекольный завод в Советском Союзе. Сегодня большая часть территории посёлка Тальцинское находится на глубине 9 м в реке Ангаре.

Музей деревянного зодчества «Тальцы»

Именно на это место в 1966 г. пал выбор в открытии музея деревянного зодчества под открытым небом, который получил название «Тальцы». С момента открытия в 1980 г. он не только стал одним из крупнейших в России (площадь 73 гектара, 8 историко-культурных зон), но и дал вторую жизнь многим редчайшим памятникам старины (более 150), среди которых единственная в мире башня острога с навесной часовней (1667 г. постройки), старейшая в Сибири церковь (1679) и образец настоящей курной избы. В его фондах находится более 27 тысяч единиц хранения. В 1990—1992 гг. на его территории снимался советско-японский фильм «Сны о России». Благодаря своему директору, почётному гражданину Иркутской области В. В. Тихонову, музей активно развивается и постоянно пополняет свою коллекцию. В 2015 г. он стал единственным за Уралом, названным в числе десяти лучших российских музеев.

Читать дальше

![Джереми Грэйвс - Свет ума [Подробный путеводитель по медитации] [litres с оптимизированной обложкой]](/books/392824/dzheremi-grejvs-svet-uma-podrobnyj-putevoditel-po-thumb.webp)