Память о первопроходцах Таймыра осталась в виде многочисленных топонимов на географических картах, названиях судов и памятников, установленных в Арктике в разные годы. В селе Усть-Оленек сохранилась могила В. В. и Т. Ф. Прончищевых. В 1987 г. недалеко от нее был сооружен памятный знак из красного гранита. В 1999 г. по инициативе московского клуба «Приключение», возглавляемого Д. И. Шпаро, могила была отреставрирована, а проведенные археологические исследования позволили воссоздать внешний облик супругов Прончищевых.

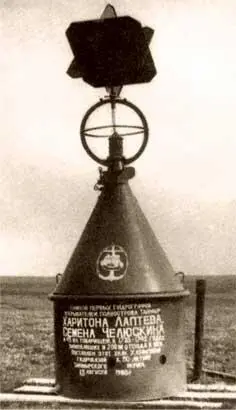

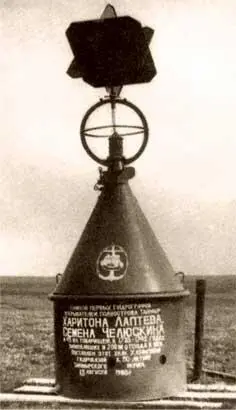

Увековечена и память о дубель-шлюпке «Якутск». В 1980 г. на берегу Хатанги, вблизи места зимней стоянки «Якутска» был открыт памятный знак в виде 5-метрового металлического красного конусообразного буя с надписью: «Памяти первых гидрографов – открывателей полуострова Таймыр Харитона Лаптева, Семена Челюскина и их 45 товарищей, зимовавших в 1739–1742 годах в 200 м отсюда к югу, поставлен этот знак Хатангской гидробазой, к 50-летию Таймырского автономного округа 15 августа 1980 года».

Памятный знак, установленный в 1980 г. на берегу Хатанги в честь первооткрывателей Таймыра

В 1992 г. на территории Объединенной гидрометеорологической станции имени Е. К. Федорова (она расположена недалеко от мыса Челюскин – крайней самой северной точки Евразии, открытого в 1742 г. С. И. Челюскиным) появился монументальный памятник. Он представляет собой четырехгранную гранитную стелу высотой 4,1 м, установленную на 1,5-метровом основании. Стела увенчана металлической моделью «Якутска», а на памятных досках перечислены фамилии членов команды и солдат дубель-шлюпки.

Гибель ледокольного парохода «Вайгач»

Транспорты «Таймыр» и «Вайгач» стали первыми в Российском флоте судами нового класса – ледокольно-экспедиционными. Вопросы транспортного освоения Северного морского пути поднимались моряками и учеными еще в конце XIX – начале XX в., но Русско-японская война 1904–1905 гг. затормозила научные исследования в этом направлении.

Только в 1906 г. к проблеме вернулись вновь – по распоряжению морского министра была организована Комиссия по вопросу о продолжении гидрографических работ в Северном Ледовитом океане. Одним из итогов ее деятельности стал вывод о необходимости снарядить экспедицию в составе двух ледокольных судов для исследования Северного морского пути. В соответствии с этим 31 августа 1910 г. была учреждена Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана. Предполагалось, что она продолжит работы одноименной экспедиции, существовавшей с 1894 по 1904 г. и занимавшейся изучением побережья Северного Ледовитого океана от мыса Канин Нос до мыса Челюскин.

Спуск на воду ледокольного парохода «Таймыр»

Большое внимание уделили выбору типа судов для экспедиции. В итоге было принято решение о строительстве двух пароходов, получивших названия «Таймыр» и «Вайгач». Их постройка велась Товариществом Невского судостроительного и механического заводов. 20 марта 1908 г. начались работы по монтажу корпусов, а уже 15 сентября 1909 г. суда вошли в строй и их начали готовить к арктической экспедиции.

Это были гладкопалубные пароходы с высоким надводным бортом, двумя непрерывными палубами и вторым дном. Форма корпуса – ледокольная, форштевень скошен от ватерлинии к килю под углом 33°, обводы бортов выполнялись «яйцеобразными» для предохранения корпуса от сжатия льдами. Очертания ватерлинии в оконечностях бортов имели не клиновидную, как у ледоколов, а более выпуклую форму, что позволяло сочетать мореходные качества с ледокольными. Благодаря продуманной планировке судовых помещений команда могла выполнять часть обязанностей, не выходя на открытую палубу. Впервые на арктических судах были установлены радиостанции, имевшие дальность действия 100–150 миль.

Основные данные ледокольных пароходов:

Длина наибольшая – 60 м

Ширина наибольшая – 11,9 м

Водоизмещение – 1333 т

Осадка – 4,6 м

Мощность паровой машины – 1200 и.л.с.

Скорость на чистой воде – 10,6 узлов

Запас угля (нормальный/максимальный) – 223/550 т

Дальность плавания экономическим ходом – свыше 10.000 миль

Экипаж – 46 человек (6 офицеров, 1 врач, 39 нижних чинов)

В октябре 1909 г. «Таймыр» и «Вайгач» ушли на Дальний Восток через Индийский океан. В ходе работ Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в 1910–1915 гг. была выполнена детальная гидрографическая опись огромной территории – от мыса Дежнева до устья Лены. В 1913 г. русские моряки открыли Землю Императора Николая II (ныне – Северная Земля). В 1914–1915 гг. ледокольные транспорты перешли с одной зимовкой из Владивостока в Архангельск, где экспедиционные работы прервала Первая мировая война.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу