Как влияют подземные воды в карбонатных породах на объем пещер

Потоки подземных рек питаются в основном или просачивающимися (инфильтрационными), или втекающими (инфлюационными) водами. Автором совместно с В. И. Мартиным установлено важное различие в их свойствах.

У инфильтрационного питания "рассеянный" характер. Подземная река такого происхождения имеет огромное количество мелких притоков. В одной точке притока расход составляет 10 -3л/с и менее. Расход и скорость воды так малы, что она насыщается бикарбонатом уже на первых метрах своего пути и в пещеру попадает уже неагрессивной. Скорость насыщения воды солью удобно характеризовать градиентом минерализации — величиной приращения концентрации соли в воде при прохождении ею определенного пути. Для инфильтрационных вод градиент минерализации достигает величин порядка 10 2-10 3мг/л на 100 м пути в трещинах пород. Попадая в пещерные полости, инфильтрационная вода постепенно выделяет углекислоту, и на их внутренней поверхности откладываются различные натечные образования (градиент минерализации становится при этом отрицательным, как показал В. Н. Дублянский на примере Красной пещеры в Крыму; для карстовой системы Кутукского урочища он составляет 1 мг/л на 100 м пути в полости).

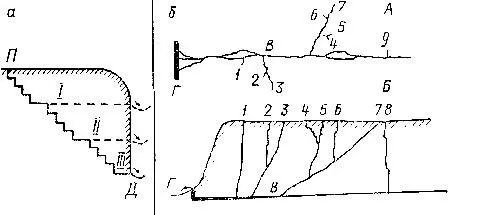

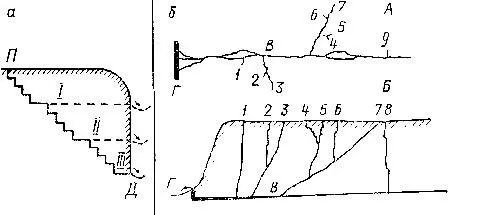

Рис. 36а. Схема образования многоярусной шахты; I, II, III — галереи зоны горизонтальной циркуляции вод. соответствующие последовательным уровням вреза магистральной реки, б — схема одноэтажной карстовой полости речного типа: А? план, Б — профиль, В — подземная дрена, Г — поверхностная дрена, 1–8 — полости зоны нисходящей циркуляции вод

Таким образом, роль инфильтрационных вод в карстовом процессе заключается в закарстовании поверхностного слоя массива и в переносе соли вглубь — в карстовые полости. Воды этого типа лишь уменьшают объем пещер.

Потоки инфлюационного происхождения питаются через отдельные открытые поноры, причем расход воды в них доходит до 10 3-10 4л/с. Градиент минерализации у них очень низок. Увеличивается он с уменьшением расхода потока. Так, в шахтах массива Фишт градиент минерализации равен 1 мг/л на 100 м пути в полости при расходе Q=800 л/с, для системы Надежда — Шумиха на Урале — 2 мг/л 100 м (Q=600 л/с); для ручья Кутук 3,3 мг/л 100 м (Q=240 л/с), для Новомурадымовской пещеры 6,0 мг/л 100 м (Q=4 л/с). Низкая минерализация означает, что пещерные потоки инфлюационного происхождения сохраняют коррозионную активность на всех протяжении подземного пути. Их роль в карстовом процессе заключается в увеличении объема подземных полостей. Значит, объем пещер увеличивается лишь под действием инфлюационных вод.

Определение градиента минерализации для выяснения типа питания пещерных потоков удобно и при оценке пригодности их для питья. Воды инфлюационного типа для этой цели не годятся.

Как меняется форма пещер речного типа в связи с цикличностью горообразования

Мы говорили о начальных стадиях образования пещер, когда определяются их положение в пространстве и основные очертания. Между тем неповторимый облик каждой пещеры и шахты, своеобразное сочетание галерей и гротов, их внутренний рельеф, причудливое натечное убранство — все это возникает в зрелые стадии развития полости, когда она уже освободилась от подземной реки. Происходящим в этот период жизни пещеры процессам посвящена обширная литература (15).

Вздымание горных массивов происходит не плавно, а циклично, с перерывами. За периодами сравнительно быстрого подъема гор следуют периоды относительной стабильности. Стекающие с гор реки либо быстро врезаются в массив, либо делают это медленно, разрабатывая широкие, в виде террас долины по берегам рек. Чем выше расположена такая терраса над современным уровнем реки, тем она древнее. Вслед за углублением в долину магистральной реки углубляется и подземная река, однако этот процесс протекает с некоторым запозданием. Дело в том, что первый этап карстового процесса — коррозионное расширение первичных каналов идет довольно медленно из-за высокого их сопротивления фильтрации и малой скорости движения воды.

Если очередной перерыв во вздымании гор оказывается сравнительно кратковременным, то подземная река может не успеть создать себе за этот период более низко расположенное русло. Оно образуется лишь тогда, когда период стабильности достаточно продолжителен. Поэтому в развитой карстовой системе число этажей оказывается меньше числа террас магистральной реки, как это показано на примере Кутукского урочища. Г. А. Максимовичем создана широко известная спелеологам схема формирования новых этажей горизонтальной пещеры (15). Под старым сухим этажом пещеры появляется новый, более молодой этаж с подземной рекой. С течением времени молодой увеличивается в объеме, а старый заполняется отложениями или разрушается. Такие циклы могут повторяться неоднократно. В результате образуется пещера, несколько напоминающая многоэтажный дом. Эта схема справедлива для горизонтальных пещер-источников, т. е. полостей области разгрузки карстовой системы. В области ее питания, где расположены поноры, картина может быть существенно иной, особенно в горных районах с мощной зоной нисходящей циркуляции.

Читать дальше