Изобретя особый алфавит, Сулакадзев создал и свою лексику в виде набора испорченных церковнославянских и русских слов, ставивших в тупик исследователей. Так, фамилию Фурцель переделал он в таинственное слово «фурвин», и над его расшифровкой поломало голову немало популяризаторов воздухоплавания.

Одни, например, считали, что «фурвин» — это большой мешок, другие видели в нем отзвук голландских морских терминов.

Чутко реагировал Александр Иванович и на все изменения общественных веяний. Вначале решил он запустить на воздушном шаре крещеного немца Фурцеля. Недалекому Александру Ивановичу казалось, что так будет правдоподобнее. После войны 1812 года, когда в русском обществе усилились патриотические настроения, заменил Фурцеля на «Нерехтеца Крякутного». И даже не потрудился аккуратно внести исправления в текст рукописи.

Сулакадзева, как и многих других фальсификаторов, всегда влекло к любому тайному знанию. Недоступному для простых смертных. На своей квартире в Семеновском полку он устраивал собрания типа масонских лож. Охотился за разными сведениями из специальных журналов, пользовался городскими слухами, которые, по его мнению, не были известны другим. И все тщательно записывал в отдельные тетрадочки, некоторые из которых сохранились. Одержимый этой страстью, Александр Иванович не мог удержаться и нередко переходил к вымыслам.

Сулакадзев не уничтожал, как Герострат, рукописи. Он их создавал. Но ложь «во благо» тоже становится подчас мощной разрушительной силой. Однако в этом повинен уже не один только Александр Иванович. Семена, которые он щедро разбрасывал, находили благодатную почву среди многих его доверчивых знакомых и вовсе не знакомых исследователей. Все они не избежали обаяния его творческой и кипучей личности, хотя и принадлежали к разным историческим эпохам. Эта доверчивость и создала ту поразительную живучесть произведений Сулакадзева.

Время, как мы убедились, расставило в конце концов все точки над «i» в загадочных историях Александра Ивановича Сулакадзева. Герои его путешествий — подьячий Крякутный, приказчик Островков и кузнец Черпак-Гроза — заняли свое место среди персонажей былин и сказок: Тугарина Змеевича, ковра-самолета и неприязненного змия в образе мужа княгини Февронии. А в рукописи «О воздушном летании...» единственным подлинным фактом остался лишь полет генерала Львова, который он совершил вместе с Гарнереном в далеком 1803 году...

В истории духовное значение подвига никогда не определяется его практической пользой. Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему познать себя, кто углубляет его творческое самосознание.

Стефан Цвейг

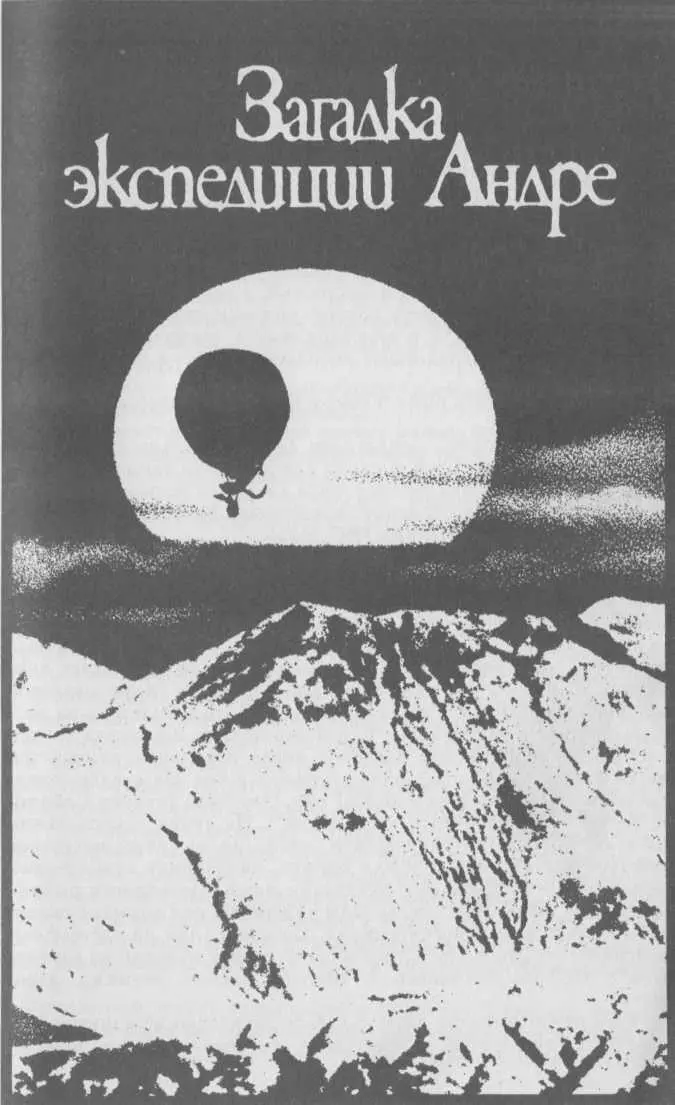

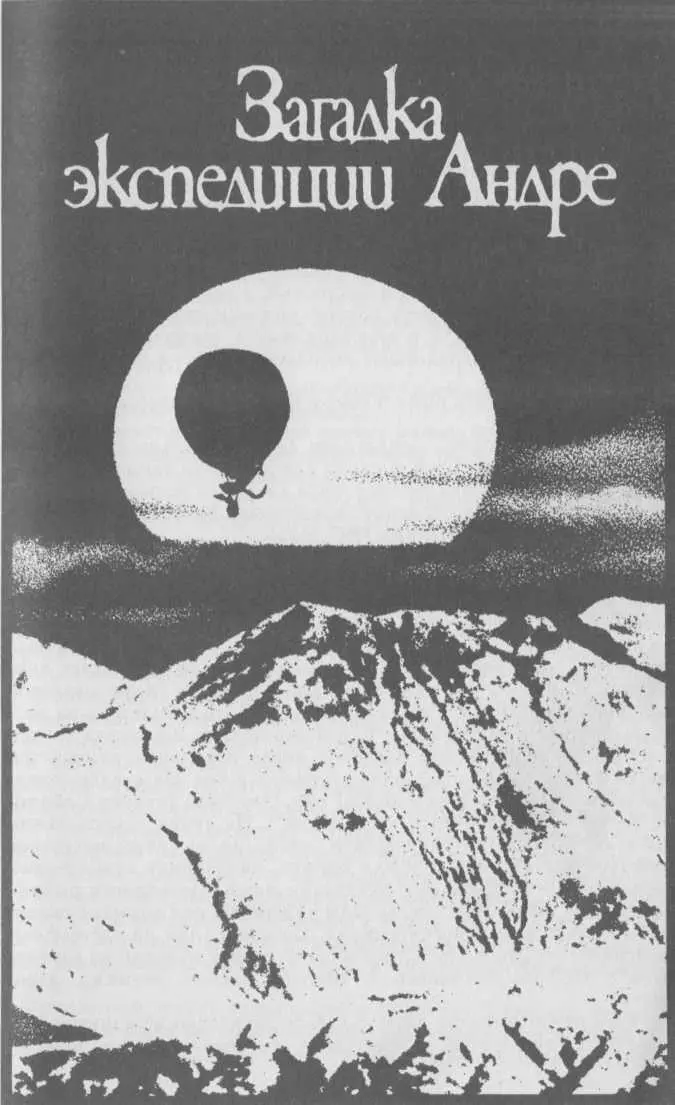

День 6 августа 1930 года выдался ясным и теплым. Солнечный свет заливал ледник, и остров казался прозрачным. Глубочайшая тишина царила вокруг. Море было спокойным, и неподвижные айсберги, окружившие остров, казались уснувшими.

В то утро матросы норвежской промысловой шхуны «Братвог» вместе со шкипером Элиассеном направились к берегу бить моржей. Белый остров — самый восточный в архипелаге Шпицберген. Остров невелик и весь покрыт мощным ледяным колпаком. Лишь в двух местах- в юго-западной и северо-восточной его оконечностях — проглядывают небольшие полоски пологой каменистой земли.

Днем, когда охота была в самом разгаре, шкипер неожиданно вернулся на судно.

— Господин Хорн, — обратился он к руководителю экспедиции, — мне сдается, что мои парни нашли чей-то лагерь. Взгляните-ка на это. — И Элиассен протянул какую-то тетрадь, мокрую и тяжелую. На первой странице можно было разобрать несколько слов: «...санное путешествие 1897 года».

В поисках пресной воды два матроса — Карл Тусвик и Олаф Сален наткнулись случайно в каменистой тундре на проступающую из-под снега брезентовую лодку, доверху нагруженную вещами. Рядом в беспорядке валялись ящики и жестянки с продовольствием, шведский флаг, пустые сани — всего 115 различных предметов снаряжения, каждый из которых Хорн педантично внес в опись. Сомнений у него не было: они напали на следы шведской полярной экспедиции, которая в июле 1897 года вылетела на воздушном шаре в направлении Северного полюса и пропала без вести. После кропотливых раскопок возле невысокой каменистой гряды нашли труп, наполовину вмерзший в лед. На куртке сохранилась монограмма в виде буквы «А». Это были останки Соломона Андре — руководителя экспедиции [20] С. А. Андре (1854—1897) родился в Гренне на юге Швеции в семье аптекаря. В 1874 году окончил Высшую техническую школу и в течение двух лет работал чертежником и конструктором на механическом заводе в Стокгольме. В 1876 году отправился в Филадельфию, где работал на Всемирной выставке и посещал старого опытного воздухоплавателя Уайза, который обучил молодого шведа основам своего искусства. В 1882 году принял участие в работах Международного научного объединения по метеорологическому и физическому исследованию полярных областей на Шпицбергене. Три года спустя назначается руководителем технического отдела Бюро патентов. В 1893—1895 годах совершил девять полетов в одиночку на воздушном шаре «Свеа».

. На груди у него лежал дневник, хорошо сохранившийся, несмотря на разрушительное действие влаги. Рядом стояли примус, наполовину заполненный керосином, и кастрюлька с остатками пищи. Неподалеку рыбаки заметили в расщелине скалы холм из камней, под которым оказались останки еще одного человека. По инициалам на одежде они выяснили, что это Нильс Стриндберг — самый молодой из аэронавтов [21] Нильс Стриндберг (1872—1897) родился в Стокгольме в купеческой семье, не чуждой литературы и искусства; одним из его родственников был известный писатель Август Стриндберг. Окончив реальное училище и затем Высшую школу, работал в ней — преподавал физику. Готовясь к полету, отправился весной 1896 года в Париж и предпринял шесть подъемов на воздушном шаре.

. Но что случилось с третьим членом экипажа аэростата?

Читать дальше