Не менее знаменит второй «Витязь», тоже паровой корвет, на котором адмирал С. О. Макаров совершил в 1887 г. свое ставшее знаменитым плавание по Тихому океану из чилийского порта Вальпараисо в японский порт Иокогаму. В течение всего плавания адмирал Макаров производил гидрологические исследования, изучая распределение температуры и солености в океане. Результаты океанографических исследований изложены С. О. Макаровым в замечательной книге ««Витязь» и Тихий океан», удостоенной первой премии Академии наук в 1894 г. Благодаря этой книге обычное учебное плавание русского военного корабля получило всемирную известность и встало в один ряд с лучшими, специально снаряженными океанографическими экспедициями. На фасаде здания Океанографического института в Монако имя «Витязя» запечатлено рядом с немногими избранными именами, такими, как «Челленджер», «Тускарора», «Вальвидия».

А теперь третьему по счету, но уже тоже старому «Витязю» предстояло встать на вечную стоянку, превратиться в океанологический музей. Что же, это достойное завершение славной научно-морской жизни. В Лондоне у набережной Темзы можно увидеть превращенное в музей судно «Дисковери», на котором капитан Роберт Скотт совершил свое последнее плавание в Антарктику, где со своими спутниками дошел до Южного полюса, увидел на полюсе флаг, поставленный за несколько месяцев до него Руалом Амундсеном, и скончался на обратном пути к кораблю. Маленькая «Йоа», на которой Амундсен проделал свой знаменитый «норд-вест пассаж» через проливы арктической Америки, стоит как памятник в парке города Сан-Франциско. Легендарный «Фрам» ФритьофаНансена, совершивший героический северный дрейф, а затем служивший Амундсену в антарктическом походе, который завершился открытием Южного полюса, также стал памятником. Много заслуженных кораблей оканчивают свою жизнь как мемориалы доблестному и самоотверженному труду моряков и ученых. Еще почетнее выполнять функции музея и продолжать таким образом приносить пользу науке и просвещению, распространяя знания о море.

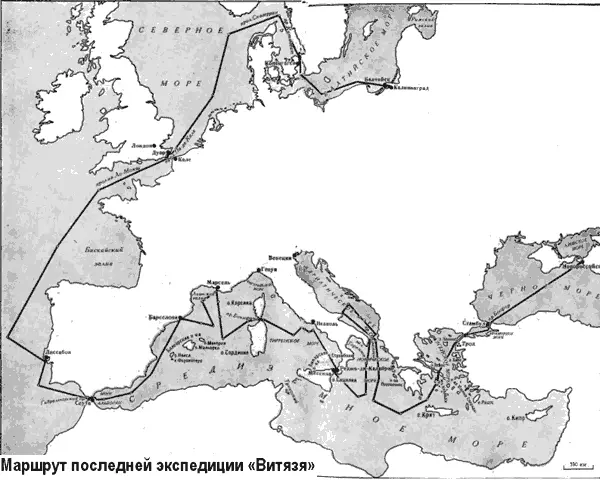

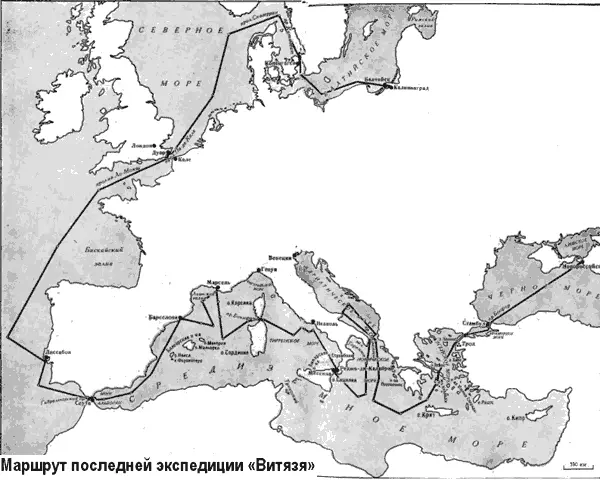

Теперь «Витязь» находился на Черном море, в Новороссийске. Еще не был окончательно решен вопрос, где будет он установлен на вечную стоянку. Обсуждалась возможность его постановки в Москве, Ленинграде или Калининграде, но при всех условиях его надо было перебазировать на Балтику, в порт Калининград. Предстоял длинный переход. Но не идти же «Витязю», ветерану исследования морей, просто так, без работы. Конечно, Средиземное море и Восточная Атлантика не были «белыми пятнами», как многие районы, где приходилось плавать и работать «Витязю». Десятки, сотни экспедиций разных государств изучали эти моря. Однако наука о море неисчерпаема, и вопросов, которые важно осветить дополнительно, оставалось более чем достаточно. Поэтому переход «Витязя» из Новороссийска в Калининград было решено совместить с целым рядом океанологических исследований в глубоководных котловинах Средиземного моря и Восточной Атлантики, еще недостаточно изученных и представлявших специальный интерес для наших гидрофизиков, геологов и особенно биологов. Таким образом, переход корабля из Черного моря на Балтику осуществлялся как научно-исследовательский последний, 65-й рейс «Витязя». Срок плавания был намечен с февраля по май 1979 г.

Кроме того, на этот рейс была возложена еще другая, не менее важная задача. Ее можно было назвать научно-пропагандистской. По утвержденному плану работ, в своем плавании вокруг Европы мы должны были зайти в порты таких стран, как Италия и Франция, Испания и Португалия, Англия и Дания. Эти морские страны активно проводят океанологические исследования и живо интересуются изучением морей. Нам поручалось установить новые и укрепить старые связи с зарубежными учеными, рассказать им о достижениях «Витязя» в океанологии, о задачах настоящего рейса, показать заслуженный корабль, а заодно и узнать, что нового достигнуто в науке о море учеными этих стран, ознакомиться с их исследовательскими учреждениями, провести пресс-конференции на борту «Витязя». Особенно важно было установить научные контакты с учеными Португалии, которые были лишены возможности общения с учеными социалистических стран в течение долгих лет фашистского режима. Вся эта деятельность способствовала бы укреплению научных связей с учеными зарубежных стран, популяризации советской науки.

Читать дальше